2008-09-01 03:21:38

克萊昂·馬修的最後一篇日記

************這篇影評可能有雷************

為什麼我們總是一再地被老套的故事感動?

也許是因為,理想也是一樣地老套。

當老套的理想遇見老套的理想故事,他們就像兩個久別重逢的老友,帶著斑白的鬚髮,談起了那些永遠年輕的往事。

……

這件事之後,克雷芒·馬修離開了「池塘之底」,離開了他的放牛班……從此以後他再也沒有寫過日記——除了這一封,這最後一封。

克雷芒·馬修的最後一篇日記

1949年1月15日,邁入這所學校的那一刻,放下手裡沉重的皮箱,一聲悶響,就像大石頭在湖心沉落,我想,我人生的最低谷到來了。

我抬起頭,樹蔭間透出一小塊暗灰色的天,還有半空中懸著的,這間「問題少年再教育」學校的名字——「池塘之底」。

一個頹敗的地方,一個同樣頹敗的人,再適合不過了,我得承認。

舉目四望,不知為何它會令我想起「地獄學校」——在那裡我完成了我的全部高中課程——其實除了空氣中的壓抑,「池塘之底」和「地獄學校」沒有任何相像的地方,「地獄學校」的一切陳設都是這裡的簡陋所不能相比的。相似的只有壓抑,只有壓抑……那也足夠了。

我和我的同學,我們曾經和現在這群放牛班的孩子一樣,在沉悶的學校里度日如年。而我們,並不是什麼「問題少年」,我們只是遵從著家長的意願,為了一個他們理想中的大學教育出入於教室實驗室寢室之間。——現在我眼前的這群孩子,他們卻是因為犯了這樣那樣的錯,被送進「池塘之底」接受特殊教育……我懷疑像他們這樣十歲出頭的小孩子,是否知道什麼是錯。是的,我懷疑。

是不是當校長的都長得一個模樣?要和他們開個玩笑就好像要殺了他們。「地獄學校」是,「池塘之底」也是。而最糟糕的還在於,這裡並沒有一個「基丁」老師。

坐在辦公桌前,我有一種奇怪的感覺,彷彿等一下,門一打開,門口站著的就會是基丁先生,他又來找我談話,也許他已經發現了我們藏在山洞裡的秘密……

我還記得,他是第一個讓我們集體撕書的老師……他讓一個同學念完了那本書前言的第一段,然後笑著說:「屁話」,「都是屁話」……當時我只是以為他的作風和他的名字一樣滑稽——「kidding」……

我還記得,那一節課後,我第一次在自己的筆記上鄭重地劃下幾個近乎於勵志的字眼——「sieze the day」……

我還記得,他把惠特曼介紹給我們……在我最失意的時候他讓我上台念詩……「一個瘋子」、「一個、一個牙齒流汗的瘋子」,啊哈!這正是當時我對惠特曼的評價……「真理就像一條太短的毯子,蓋得了頭蓋不住腳」,隆冬的夜裡,撕扯著撕扯著,或者蜷縮成一團……

我還記得,他帶領我們奔跑在盛夏的草地上、初冬的雪地上……大聲地喊叫出盧梭雪萊丁尼生莎士比亞的詩……

我還記得,他讓我們在操場上隨心所欲地做出各種姿勢……有人跑有人跳也有人滑稽地轉圈,而我什麼都沒有做……我只是站在原地,一動不動……因為是他說的,一個人應該有自己的主張……

後來我們終於也擁有了自己的「死亡詩社」,在離學校不遠的一個山洞裡。不管天氣好壞,我們一行人總是悄悄地溜出寢室去到那裡,臨行前記得要給學監的看門狗餵一把吃食……儘管很長一段時間內我們聚在那個山洞裡只是為了講講鬼故事,或者約會漂亮的鄰校女生……

這樣的日子一直維持到學校的期末匯演……

啊,基丁先生走了。最後一次見到他已經是72年前的事了——那天我第一個站到了課桌上,接著是我的同學們,我們都站到了課桌上,我不知道自己為什麼要這麼做,我只是忍不住……可他還是走了。

這之後我再也沒有見到過他。

他不在這裡。他不在這裡。

現在坐在這個位置上的是我,我是這間學校的學監,「池塘之底」。

幾天前我還身處巴黎,從里昂音樂學院畢業後我一直待在巴黎。是的,我違背了我父親的意願,我沒有去讀法學課程,我遵從了自己的意願,從此我成了一個潦倒的音樂家。

在國家大劇院裡演奏是我畢生的志願,但是不成,我也只有接受。不能改變的,也不能抱怨。

最後一次努力失敗後,我辭去了家庭音樂教師的工作,拖著疲憊的身軀,來到這個荒僻的小鎮。我的新工作,甚至連音樂教師都不如,而我之所以來到這裡,只是為了遠離巴黎。

理想究竟是件什麼東西呢?

靈魂的虛無,詩歌拯救不了,音樂也拯救不了……當年的「死亡詩社」不行,今日的「放牛班合唱團」也無能為力。

我能勉力做到的,只是讓孩子們意識到還有這樣一件東西存在,那麼即使她仍像空氣一樣觸碰不到,至少也能讓置身其中的人呼吸得更順暢些。

不要指望別人能告訴你生活的意義在於何處,如果有人試圖說服你接受某一種意義,請直接回答他,我不相信。——很多年後我才懂得了當年的基丁老師。

合唱團是終於成功了,順利得超乎我的想像。我發現了小皮耶爾,他是那麼地有音樂天賦……同時發現的還有他的母親,維奧麗特。

維奧麗特,是的維奧麗特,四十八年來我從沒有忘記這個名字。

我忍不住地要自嘲,我是如此地傾向於一見鍾情,以致於第二次見到她時就已控制不住自己換了乾淨的外套衝到她面前,還胡亂撒上了小半瓶香水……咳咳,真是可笑!就像當年一樣,僅僅見過那個女孩一面就冒冒失失地打電話給她,聲言要代替她男朋友的位置。

一見鍾情帶來的最直接的後果無疑是自作多情。

當維奧麗特約見我並說她有要緊事要對我說的時候,我還以為……好吧我什麼也不以為,我很高興她找到了自己的歸宿,我真的很高興。

她走了,我看著她上了他的車……然後另一個陌生的男人走過來,問我可不可以拿走她剛坐過的椅子,他們那一桌剛好缺少一張椅子。

再後來學校失火,校長的陞官夢轉眼間成為泡影,我也被逼離開了「池塘之底」。

我被校長趕走後不久,校長本人也被趕走了。

其實校長也和我一樣,是學音樂出身;也和我一樣,想要揚名立萬,改行當了校長之後仍然想。也許他真的曾經是一個成功的校長,他的戒尺對那群孩子而言很有威嚴,他差不多就要成功了,差不多,如果不是……

可是像那一類的成功,就算真的到手了,也是註定要被推翻的吧?

我自己又能如何呢?

理想破滅之後學著向世俗妥協,而世俗的成功卻依然遙不可及。

世事原是如此。

當你在音樂夢想徹底破碎後改行當學監,你仍然可能是一個失敗的學監。

當坐在你對面的愛人離開,也許她剛坐過的那把椅子也會繼續被人拿走,而你,只能微笑著答應。

我離開學校的那一天,太陽很好,操場被曬成一片古老的金黃色。空曠溫熱的土地上,一個人影也沒有。

不論你曾經多受歡迎,你總得學著獨自離開。

不是誰都會突然跳上課桌去向他尊敬的老師道別。

那一時的矜持,也許正是旁觀者素有的淡漠。

或者,我那些親愛的小旁觀者們只是被限制了表達愛的自由。

一個又一個紙飛機從窗口翩翩飄落……

那麼你們是懂得我的,你們知道我無法接受那種赤裸裸的相對、惜別。

那麼還好,我從不曾在你們面前掉下眼淚。

啊,也許我還漏了一個……

就在巴士停靠的那個小樹林裡,小佩皮諾朝我奔來了——他的手裡提著一個小小的包袱,叫我帶他一起離開。

我叫他回去。

面對前途茫茫的自己,我不敢說我能帶走這個孩子並許給他一個美好的未來。

況且,放牛班也不能無端端地少了一個孩子,哈桑大叔要著急的。

那個從遠方一路奔跑而來的孩子,聽了我的回答,後退了幾步,轉身準備要走……我的心突然痛起來,他是那麼小,小得連堅持自己的意願都覺得理由不夠充分……雖然明知這一轉身又將陷入漫無止境的等待,他還是沒辦法讓自己留下……

望著那個孩子,我突然想起了尼爾,我「地獄學校」的同學,他曾經很想成為一個演員……他父親堅持要他念完十年制醫科……一個絕望的夜裡,尼爾在自己家的地下室開槍自殺了。

我不知道如果一切可以重來,基丁先生會不會還像當初一樣鼓勵尼爾堅持他對於戲劇的夢想。

但我一直以來都不曾後悔過。

也許個人的力量實在有限,所以基丁老師救不了尼爾,我也對蒙丹的將來無能為力。

現在,又輪到小佩皮諾……

我立刻跳下車帶走了他。

他想離開而不能做到,我想也許我可以。

小佩皮諾是我在「池塘之底」遇到的第一個人,當時我正提著沉重的皮箱,而他,正倚在學校關攏的鐵門邊,等待他的父親星期六來接他……等待他那永遠不會到來的父親,而當天,只是星期四。

看著他,我想起了另外一個女孩子,她曾經在最絕望的時候追問過她鄰居家的殺手——是不是人生都是如此?或者只有童年是這樣?

瑪蒂爾德,是的小瑪蒂爾德……

佩皮諾成了我從「池塘之底」帶走的唯一一個孩子,佩皮諾的執著等待並沒有白費,我被解僱的一天,正是星期六。

我成了他的養父。

這之後我再也沒有試圖揚名立萬,我甚至沒有讓小佩皮諾跟著我學音樂。

我只是會在我臨終前,囑咐他,把我在「池塘之底」當學監時所寫的日記交給皮耶爾,當然,不包括這一封。

啊,我親愛的維奧麗特,知道你和皮耶爾,你們一切都好,我還有什麼不滿足的呢……

當年的小皮耶爾一個人逃離了學校,我到今天都不知道他那天是不是偷跑去市鎮上找你了,誰也不知道他是從哪裡回來的,但是他回來了,這是最重要的。

就像我和我親愛的小佩皮諾,誰也不知道我們究竟去了哪裡,但是我們一起走了,這是最重要的。

克雷芒·馬修

1998年6月18日

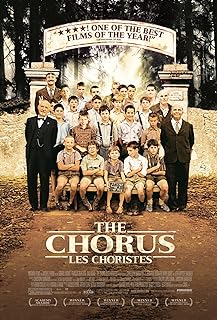

謹以此文懷想《死亡詩社》與《放牛班的春天》