電影訊息

電影評論更多影評

2008-10-03 08:45:40

雙重媚俗:讀者之死

如果說昆德拉是個惡毒的人,想必多數人都會認同這個觀點。但是若說到昆德拉到底惡毒到什麼境地,這點恐怕就很難在被認同上獲得上一個觀點那麼高的一致性了。波德里亞先生也是一個以惡毒著稱的人,但是在惡毒之造詣上還是難以跟昆德拉相提並論。因為,在波德里亞那兒,他至少還是願意去詛咒的。而昆德拉拒絕如此。

那麼,他到底是個多麼惡毒的人呢?盡你所能的去推測他吧,總之,他要比你所能想像出來的程度上更惡毒一些。

巴特言說作者之死,昆德拉則相反,他在一本書剛下筆之前就宣佈了讀者之死。巴特說零度寫作和作者之死,意指著一種開放式閱讀,宣告作者對文本意象之壟斷的終結,和象徵著知識暴力的瓦解。巴特以讚美的口吻來敘述讀者的誤讀對於文本的意象的綻放,對於審美的繁複性,變幻性和創造性上的貢獻。這是種已經成為經典的對於誤讀行為的肯定態度。

再讓我們來看昆德拉吧。昆德拉的作品就是用來誤讀的,儘管這不是作家的本意。是不是覺得這句話自相矛盾?這句話還可以解釋的更詳細些,為此,有必要引出「鴻溝」這樣的一個概念。用海德格爾的話來說,世界上最深重的鴻溝就是「存在與存在者之間的差異」。昆德拉大幅的篇章都用在了描述媚俗之存在上,而讀者們,正是「媚俗之存在者」。而作家的本意則是關於一個「零媚俗」的世界---作為其獨特體驗的自我世界。這樣,就產生了兩個鴻溝。第一層級的鴻溝是媚俗之存在與媚俗之存在者之間的鴻溝,第二層級則是媚俗世界與作家自我世界之間的鴻溝。

那麼,昆德拉是如何宣佈讀者之死的呢?他的手法巧妙的簡直可以用聰明絕頂來形容。他的操作就是一邊填平第一層級的鴻溝,通過讀者對於媚俗之存在與媚俗之存在者之差異的遺忘來完成。所謂的媚俗,用作家的話來說就是人們用與「活在真實中」這句宣言相背離的式樣活在了群體性謊言中。媚俗由對真實的遺忘而得以完成,讀者由對媚俗的荒誕性的遺忘而成為一種更純粹的媚俗。與此同時,昆德拉一邊滴水不漏的將他本人的自我世界與媚俗世界嚴密的隔絕起來:親愛的讀者,我只是一個描述者,你們看到的我的言說,跟「活在真實中」的那個我無關。這就是他的宣判語。

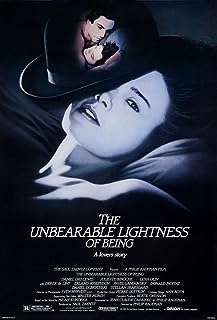

《布拉格之戀》,在死之前,托馬斯說,我在想我現在有多麼高興……那一刻,終於,輕與重都不存在了。這樣的時刻來的太遲,電影比書的結尾煽情的多。我在想,昆德拉為什麼安排輕與重的主題又安排主角們死去,他應該是故意的吧。還有他總喜歡把他的書的男主角的職業寫成是醫生,這也是故意的,我一直這麼覺得。別人當作認真的閱讀和受教,他自顧自的盡興的玩弄。

所有的這些在他的心裡根本就沒什麼地位,跟卡夫卡相比,昆德拉更困窘和灑脫些,他沒有城堡,拒絕審判。在他的地平線上,沒有什麼是堅固和美麗的。他是個寂靜的漫遊者,而且不快樂。

因為在城堡之牆被他推倒之後,那種暴露出來的荒原般的意象肯定具有一種讓他厭惡的浪漫氣質。除去這厭惡的部份,能剩下來的真實是稀薄的。活在真實中,也是活在稀薄中,為此,就算在媚俗生活中生造出一條罅隙以供自己幻想也在所不惜。

在罅隙的兩岸,生與死,輕與重,靈與肉……等等,不過就是媚俗的兩面性而已。罅隙,更多的罅隙,同為兩個強健的心靈,因為有這些生造出來的罅隙,昆德拉要比卡夫卡順暢了很多。那麼多讀者,在罅隙中流連,為罅隙兩岸的描繪著迷,事實上,這正是媚俗,也是讀者們---媚俗之存在者觀賞中的媚俗,因為它們都跟「活在真實中」的那種真實生活無關。

昆德拉沒說謊,因為他真正想要傳遞的東西---「活在真實中」這樣的自我世界的體驗幾乎無法用語言來完成。他應該不會在乎有多少人在誤讀,更不會在乎因為這樣的誤讀而致人身心傷殘,如果他會在乎這樣的後果的話,那他就肯定不會拒絕審判。

在他的藍圖中,讀者和他們的誤讀行為本身就是媚俗的一部份。這就是為什麼他跟巴特的觀點相反的原因。在巴特看來,「作者之死」後,文本的生命才剛剛開始,而昆德拉則認為,這個作為文本作家的我並不是真實的我,他本來就沒有生命,至於讀者們,只有當媚俗的狂歡開始之後,他們才是活著的。

評論