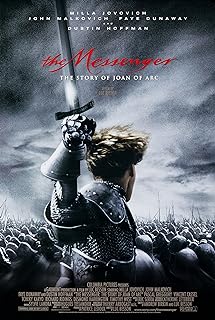

電影訊息

電影評論更多影評

2008-12-06 21:28:36

呂克•貝松對聖女貞德探討的失敗。原來大導演也會拍爛片。

呂克•貝松對聖女貞德探討的失敗

來源:網路

原來大導演也會拍爛片。

我並沒有帶著挑剔的眼光來看這部片子,甚至剛開始的時候都有一點點虔誠。因為對貞德的故事有所了解,但不多,僅限於那幅出現在歷史書上的名畫。

我想看到的是,到底是什麼樣的力量在支撐著一個年僅十八九歲的少女帶領著法國軍隊去戰鬥。

一開始,看起來呂克•貝松給出的解釋是宗教。也許他以為這樣就能為歷史上貞德的死是出於「散佈異端思想」找到合理的解釋和鋪墊?這樣排出的片子就是某種意義上的尊重歷史,尊重史實?

然而,這樣一來,在貞德身上,就出現了那種宗教的狂熱帶來的巨大動力。

一段時間內,導演處理的畫面也試圖讓我們相信,貞德真的看到了上帝,她真的是上帝派來拯救法國的使者。所以,年幼的她會感受到奇異的風,會聽到雲朵舒捲的聲音,會撿到一把雕有十字架的寶劍,會看到一個漂亮的聖潔的小男孩,會聽到那些賦予她神聖使命的低語聲。

所以,在法國王子出於防止刺客刺殺的自私的考慮下而玩兒的一個小小的把戲中,她能成功的勝出,認出了素未謀面的太子,贏得了皇太子的信任。

然後就是她騎著戰馬,拿著旗子出怔了。

旗子在此有一定的象徵意義,因為貞德在在戰鬥中總是會問一句:「我的旗子呢?」,是因為旗子是貞德的代表,貞德是上帝的使者,所以旗子就被賦予了宗教的意味,甚至成為人們心中的圖騰了嗎?但是片子到了後來,導演似乎將這一前面力求突出的線索甩掉了,甚至在貞德被捕時,也缺少旗子的一個特些畫面——代表著貞德固執的,狂熱的宗教崇拜支撐力量的毀滅。

之後看到的就是理所當然的人們對一個少女的不信任,這讓貞德憤怒的把頭髮剪掉,衝著他們大喊大叫。她的理由是上帝的聲音都快把我的頭說的要爆炸了,而你們這些人竟然要退兵。不行,要打,因為這是上帝的旨意。

於是,戰鬥。血腥的場面,這樣的血腥跟史匹柏《拯救大兵瑞恩》開篇中的血腥完全不同。雖然表現的是15世紀的戰爭,但是其血腥是赤裸裸的:石頭,熱油,被殺掉的頭顱,貞德恐懼的眼神,人們滿身的鮮血。

毫無疑問的,法國人勝了,所以才有了軍隊將領以及普通士兵對貞德的崇拜和希冀。似乎她的一舉一動就代表了上帝的旨意。這在像我這樣不信仰宗教的,並且會動用理性思維的人看來比較難於接受,但是可以理解。

皇太子加冕,安於現狀,想通過談判的方式解決問題。像極了偏安於一逾的南宋王朝。當法國人首先出賣了貞德而貞德落在了英軍手中時,我想到了岳飛。

故事進行到這,除了那些有強烈神祇暗示的部份,也還算可以。

可是就在貞德被囚,被審訊佔到了影片的四分之一的部份,導演試圖探討貞德的內心世界。安排了一個神秘的「影像」的出現:他不是撒旦,不是上帝,不是那個聖潔漂亮的小男孩。他又同時是他們。他在拷問貞德:憑什麼你認為你所看到的真實就是真實?一件事情的發生有很多種解釋,憑什麼你就只挑選了是上帝給了你一把劍而不是其他?其實是你所做的一切事情都是按照你自己的意志,以上帝的名義只不過是為了你達到自己目的的一個藉口罷了。

在這樣的拷問中,貞德游離在崩潰的邊緣,所有信仰的根基都開始強烈的動搖起來。可以說,她並不是讓那些身著華服的代表著教會的審訊者問倒的,而是讓這個「影像」逼到了絕境。而誰又能保證,甚至這個虛妄的「影像」不是貞德自己幻想出來的?

按照導演的邏輯,貞德的行為似乎只能用她有精神臆想症來解釋了。

所以,即使現實中,還有一個善良的主教給貞德機會,去救貞德,這個「影像」還是再次出現給貞德「釋道」。貞德似乎也明白了,終於在烈火中喪生。

導演的探討也就基本上失敗了。顯然,呂克•貝松並不是想拍出一部史詩性的片子來單純的去讚頌貞德,可越到後面,呈現給觀眾的越是對貞德的懷疑還有不理解;顯然,他並不想讓貞德的行為披上宗教的外衣,而他又在開始給了人們濃烈的宗教氛圍的暗示;又顯然,他是想更深層次的去探求貞德的內心世界,而他用長達四分之一長度來表達給觀眾的似乎就是佛洛依德「精神分析學說」中的童年的陰影對以後人生的巨大影響,以及最終讓貞德自己都承認自己看到的都是虛妄,與宗教無關,於是,英雄的聖女貞德變成了神經病人。

在這樣的質疑和不解中,寫下了這樣的文字。我寧願是自己過於淺薄和過於挑剔了,哪怕我真的是看不明白。

評論