電影訊息

電影評論更多影評

2008-12-30 09:19:18

姨媽VS奶茶

大約一千五百年前,彌勒菩薩從天宮而降,來到古印度氣候炎熱、繁花密樹的閻浮提說法大講堂,為大眾開講自釋迦牟尼佛後佛教歷史上最重要,也最直指人心的法教。這次說法的核心基石,便是菩薩戒律。

在這之前,也許是隨著時代的變遷,也許是一切智慧傳承的必然,原本並沒有多少特殊思辨色彩,而是要掌握生命真諦的佛陀之學已經變換了範式,從一種素樸的,卻又是僧侶化的菁英宗教原始僧團,悄然而成了佛教國家的大眾信仰,宗教祭禮、生活習俗和儀式的發達,如影隨形,相伴而生。而這些,原本正是佛陀本人作為「十種束縛」之一看待,認為對解脫生命的苦難並無太大補益的東西。

彌勒菩薩——被釋迦牟尼授記為第二佛的智者,就是在這樣的環境裡,出現在日益沉迷於儀式和辯議的僧侶和信眾當中。他首先就建立了嚴密周詳的體系——《瑜伽師地論》,用無可質疑的高度告訴所有醉心於辯論講談的學者們:

搞這個,我比你們強!

然後,他又將這部長達一百卷,由九死一生,西天求法,留學印度十七年的玄奘大師譯成中文後近一百萬字,名副其實的「大論」中,最適合人們日常習用的方法部份精加結集,再次宣說。面對著試圖用儀式和禮俗改變自己生活中的不滿足和痛苦的每一個人, 堅定而清晰地指出:

要方法嗎?就在這裡,去做!

這就是菩薩戒。

從娛樂說起

要想了解這部偉大的宣教是如何直指人心,又是怎樣貼近生活,從娛樂這個時代的超強音說起,也許會不那麼沉重。

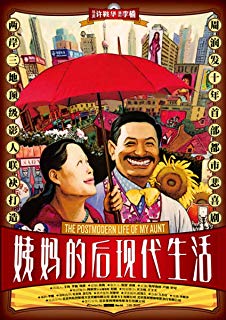

二○○七年,有部不錯的電影,叫《姨媽的後現代生活》。但我更推薦奶茶(劉若英)近十年前的舊片《徵婚啟事》。

兩部電影都是用平敘的手法向觀眾呈現了一個「苦」字。從技術上講,隨著時代的發展和華人電影經驗的豐富積累,前者可能比後者更貼近現時的觀影習慣,但就是難以像《徵婚啟事》那樣帶給觀眾更深刻細膩的心靈觸動。這是對「苦」的認識水平不同造成的結局。

「苦」是人類最永恆的主題。釋迦牟尼當年說法,首先就要人們實然面對生命之「苦」,還把這事兒提到了第一真理高度1。

沒有人想苦。可是,這東西常常登門,誰也逃不了。那麼,苦從何來?古往今來的往聖先賢指出的共同答案居然是:

苦從心裡來!

苦,用我們更常講的話叫「痛苦」,說到底,實際上是一種深深的不滿足的生命狀態。這種不滿足有時候也許會和肉體的痛感與知覺結合到一起,但基本上,卻是一種精神的體驗。只要人們珍愛並保護著的那個「我」,慾求而得不到滿足;痛苦,就與時俱來。

痛苦來了很難受,我們通常都要給痛苦找個原因。這原因可以是天,可以是地,可以是政府、老闆、情人、朋友……,唯獨不能是自己。就算實在是沒地方「遷怒」了,怎麼看怎麼是自己。那也可以是因為一時糊塗、知識不足、行動失誤……,又萬萬不能是因為自己的「心」出了問題。

總之,我們痛苦全是因為外在環境,地上有釘子腳才會被扎,來了個壞人所以我上當,政策不夠好我就吃了虧……這就是我們的邏輯,也就是《姨媽》的作法。難怪不會有什麼心靈觸動——生活就這樣,看了就一樂,早已經習慣,見怪而不怪,有啥好觸動?

可是,在《徵婚》裡面,「奶茶」的苦,它不是這回事兒了。當然不是說沒有了「外境」的參與。相反,這裡的「外境」比《姨媽》更加豐富得可怕。

奶茶(劉若英)飾演的是個眼科醫生杜家珍,與有婦之夫的男友共同生活並懷孕,墮胎之際,男友消失。一百多天,任她如何每晚撥打電話,如何對著一個自動答録機訴說衷腸,對方都音信全無。無奈之下,劉若英(杜家珍)從醫院辭職,登報徵婚。從此,面試應徵者就成了她每天唯一的工作與生活,也就是全部的「 外境 」。孰料,這「外境」竟不堪到了極至,其中不乏連召妓的錢都要省的色情狂、皮條客、也有「戀鞋癖」先生、黃色錄影帶粉絲,更有香菸檳榔不離口的底層民工和高度自閉要靠媽媽代理一切日常生活的重病號……就是沒有正常人。難怪有影評說,只要「看到乾淨的杜家珍/劉若英面對這些可謂奇形怪狀的男人,已經開始不忍,開始憐惜的心痛」2。

按著這個思路走下去,好像全無懸念,理應是憤怒、無奈、怨天尤人,痛恨台灣社會不公,民風不正。但是,誰要是這樣想,那就錯了,大錯了。這正是《姨媽》的作法,而不是「奶茶」的作風。

姨媽遭遇的一系列苦難,幾乎無不是「由天獨降」的災患。這個「天」被導演似暗實明地指向了殘酷的現實社會。而姨媽的內在缺陷與不足則被刻意地忽略,甚至是美化。然後留給觀眾一個「非予之罪,天亡我也」的現代市井版本。

回過頭來看《徵婚》。不會有人在兩個小時的觀影后批評社會的險惡和命運的不公,因為電影裡無處不在揭示著「苦由心生」的真理。甚至連杜醫生自己也知道:「這些男人都比我坦誠。問題不在他們,在自己!」「我是不是應該承認,這樣是找不到對象的。」「我只是在轉移自己的注意力,轉移痛苦……」

要看到差距,但是光有這點認識上的差距還遠遠不行。要不然我們就不會來弘揚菩薩戒,釋迦牟尼就不必辛苦地說法,彌勒菩薩也就不用降生古印度,只要多放放劉若英的電影,不就行了?

問題在於,無論你知道多少真理,還是需要有個簡單易行的方法,才能改變自己的習氣。所以我們才要推薦《菩薩戒》。

菩薩戒:面向痛苦問題的整體解決方案

菩薩戒是個簡稱。說全了,應該是「菩提薩朵戒」。「菩提」,覺悟的心;「薩朵」,勇敢的心;「戒」,行為規律。菩薩戒,意譯成今天流行的說法,就是「覺悟勇士們的行動手冊」,或者叫「心靈覺悟勇士成功學」。一個心靈覺悟的勇士,不會有辦不成的事業,不會有過不去的苦難。那麼,我們來看看這個勇士,而對一情一事,將要如何處之。後面有全文,這裡只引一、兩段:

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀,見諸有情應可訶責、應可治罰、應可驅擯。懷染污心而不訶責;或雖訶責而不治罰如法教誡;或雖治罰如法教誡而不驅擯;是名有犯,有所違越。是染違犯。

若由懶惰、懈怠、放逸,而不訶責乃至驅擯,非染違犯。

無違犯者:若了知彼不可療治、不可與語、喜出粗言、多生嫌恨,故應棄捨;若觀待時;若觀因此斗訟諍競;若觀因此令僧喧雜、令僧破壞,知彼有情不懷諂曲,成就增上猛利慚愧,疾疾還淨,而不訶責乃至驅擯。皆無違犯。

先解釋幾處習慣用語:

「若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀」,菩薩已經說過。是覺悟勇士,「戒律儀」是「戒」的全稱,就是行為規律。通句意思是,「一個合乎覺悟勇士的行為規律的人」。這十一個字在《菩薩戒》裡通篇都是,用在每一條戒文的開頭,後面接著的總是這個人遇到了什麼情況,他如何處理,就會有如何如何的判斷和結果。

「有情」是人。「見諸有情」就是看見個人。古人當時就這麼說話,習慣了,就行了。

「染違犯」、「非染違犯」、「無違犯」,通常我們會認為不是犯戒就是沒犯,是二分法,在這兒卻是三分法。「無違犯」最好,「非染違犯」不嚴重,「染違犯」最重。大體的原則:行為過失,但不至於傷害到自己的內心,不構成對「覺悟」和「勇敢」的破壞,就是「非染」;要是傷害了內心,使這位覺悟勇士的神聖品格受到了損傷,叫「染」。

「令僧喧雜、令僧破壞」,這句話裡的「僧」不是個人是團體。佛經裡的僧基本上都不是指個人而是團體。個人無法「喧雜」,好像也不好說「破壞」。

再回過頭來看,是不是不難懂了?不就是說:「看見有人不對,該罵不罵、該罰不罰,該趕他走不趕他走」這麼個事嗎?恐怕誰都碰上過。但是注意,這裡面還有個一二三。也就是說,老大、老二、老三都看見了壞小子幹壞事,都沒罵、沒罰、沒趕他走。老三完美無損於覺悟勇士的光輝行跡和神聖品格,老二的行為卻要受到指責;老大不光行為有問題,連內心都被染污了。

這是怎麼區分的?

原來,老三可能是估計那個幹壞事的壞小子其實不壞,只是一時失查,過幾天就會改過來,「疾疾還淨」,所以才沒去訶責他、治罰他、驅擯他。老二是懶了。老大或是內心怯弱(傷害了勇敢),或是動了私念(傷害了覺悟),沒去按照「覺悟勇士的成功學規律」行動。

我們還可以想像,老四認為這壞小子根本沒法兒和他好好講話,也不是自己改變得了,老五認為現在管他時機不對,老六覺得要去管他會不利於團體(僧),也都沒有管,也都沒有錯。老七、老八分別因為懈怠和放逸而不去管,和老二的情形差不多。

同樣一種行為,結果完全不同,重點在於要明確、清晰地看到在行為後面的「心」。

再來一段:

若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀,懷嫌恨心,他實有德不欲顯揚,他實有譽不欲稱美,他實妙說不讚善哉;是名有犯,有所違越。是染違犯。

若由懶惰、懈怠、放逸,不顯揚等,非染違犯。

無違犯者:若知其人性好少欲,將護彼意;若有疾病;若無氣力;若欲方便調彼伏彼廣說如前;若護僧制;若知由此顯揚等緣,起彼雜染,憍舉無義,為遮此過;若知彼德,雖似功德,而非實德;若知彼譽,雖似善譽,而非實譽;若知彼說,雖似妙說,而實非妙;若為降伏諸惡外道;若為待他言論究竟,不顯揚等;皆無違犯。

還是同一個模式,老大、老二和老三……都發現了有個好小子,有道德、有美譽,都沒吭聲。按照「三分法」,結論也不同。這裡的「若欲方便調彼伏彼廣說如前」,意思是別處講了,只要真心為對方進步考慮,怎麼著都行。指得是行為當時的起心動念,第二念再拿來給自己當臺階兒下就不算。

《菩薩戒》裡這些條文挺細。可再細也細不過現時的豐富人生。比方說,吃完飯打包不打包,過街天橋乞丐給錢不給錢,就都不可能一一照顧到。不過我們按照思路自己考慮,也能做出個判斷。出於摳門吝嗇打包,打一百次培養一百次摳門吝嗇,能有什麼好?隨大溜兒,大夥兒打我也打,也就那麼回事。為了節約物力,打一百次培養一百次節儉心態也就比較好。……叫花子是假的,給錢的善心不假就行;叫花子是真的,給一次錢就讓自己的自大驕人惡習冒出來一次也不是好兆頭……

總之,苦從心裡來,解決方案也只能是心裡下功夫;苦在生活中,解決方案也就在生活中。事實如此,菩薩戒如事實。

佛陀的根本教

在我們這個難忍能忍的娑婆世間,流行著聲聞乘、菩薩乘和金剛乘(俗稱小乘、大乘和密乘)三乘佛法。這是釋迦牟尼佛陀的偉大殊勝,也就是說,並非所有佛教流行的世界,也都存在著如上的三乘教法。龍樹菩薩在解釋《般若經》時說:「有佛為一乘說法,純以菩薩為僧;有佛聲聞、菩薩雜以為僧,如阿彌陀佛國,菩薩僧多,聲聞僧少」3。更有眾多的密續經典指出,並非所有佛陀出世的時代,都會有以三昧耶戒為基礎的瑜伽密修僧團,甚至在整個賢劫一千個佛陀出世的過程中,也只有本師釋迦牟尼佛和其它一、二位佛陀的時代里才有金剛乘教法的流通。

有佛出世,未必會有聲聞乘教法,亦未必會有金剛乘教法。那麼,可得出的唯一結論便是,佛陀只要出現於世,必定要說菩薩大乘。這當然是因為菩薩乘是一切諸佛的主幹線道路;解決眾生的痛苦問題,「度一切苦厄」是一切諸佛的弘大悲願。古印度大德月稱菩薩在《入中論》裡講得好,「聲聞的成就者是從佛而出生的,而一切諸佛則又從菩薩中誕生」。菩薩乘教法的重要地位可見一斑。而菩薩戒便是一切菩薩乘教法的行為指導手冊,具有至為殊勝的實踐意義。依之可行,行之有效,效在解除痛苦,取得成功,生命歡樂。

取得成功,從心開始

不光是痛苦來自內心,快樂來自內心,要想讓生命取得成功,也依然要從「心」開始。事實上,任何領域內取得成功的過程,都是對內心善加運用的過程。釋迦牟尼的教法,彌勒菩薩的重申,都是要我們開發內心,使生命絢爛、光彩,最終贏得豐碩的果實。取得生命的成功,與佛教的真實傳統,毫不相違。

我們現在知道,印度佛教,尤其是根本佛教時期的佛教4,是以進步而活躍的入世精神著稱於世的。佛陀和他的繼承人,高度重視在任何一種社會中都堪稱最活躍階層的商人群體,並與之建立了極為密切的聯盟關係。世界上再沒有任何一個有記載的宗教,與商人們達成了象佛教這樣親密的關聯。佛教甚至被稱為「商人宗教」。乃至於有學者指出,在戒律中,佛教徒真正的正當職業,指的就是商業5。

像印度商人與佛教這樣的關係,在世界宗教史上絶無僅有的現象,正好說明了佛陀偉大的覺悟智慧和入世的非凡勇識,祂要讓佛法在世人活生生的生命、生活中發揮最大作用。這樣一種光輝燦爛的傳統,在今天華人社會中褪色成為所謂「看破紅塵」、「清心寡慾」的無所作為,解決問題的關鍵仍然在於菩薩戒的弘揚。只有在心地上,嫻熟地讓菩薩戒律任運起來,才能夠在積極入世的同時,不至於迷失了自己。否則,或是束手束腳不能奮勇行動,或是盲行於世,看似追求成功,實則不停地為自己製造痛苦;二者必居其一。

回到娛樂說倫理

這部面向生命痛苦的整體解決方案、覺悟勇士的行為指導手冊,歷史上在佛教內部產生過巨大的作用,具有著殊勝的地位。那麼今天,人類已經進入了廿一世紀全球化時代的今天,祂又將如何?

廿一世紀是娛樂化的時代,不要說電影、電視、歌廳、舞廳和網路論壇,就光拿最「正統」的媒體報紙來看,一張《參考消息》的頭版上可能密集了俄羅斯的異議分子,烏干達的大饑荒,伊拉克的美軍暴行、秘魯降下的罕見磒石雨和湖南省一位高層幹部落馬下台、某政治局常委在上海接見外賓並講話……這些獨立發生的事件被任意地挑選並擺在了一起,每一事件中的行動者也不知道彼此的存在和在幹什麼。只有「全知」的讀者像上帝一樣,在同一時間看著這些分佈在五大洲、四大洋的人,對其行為做出自己的評價,並且在幾小時或十幾小時後和某位與他看了同一報導的朋友交換意見。

這還不是娛樂又是什麼?估計不會有多少《參考消息》的讀者恰好認識某位烏干達的難民吧?傳統的以報導家門口新聞為主的媒體早已消失——就連紙媒體報紙都快成了文物——我們的時代隨著網際網路的興起以一種大概是從所未有的速度向著娛樂化的全球化進發。

追求娛樂的動力顯而易見是放鬆。但我們真能放鬆得了嗎?

這個世界、這個地球,存在著許許多多對立的東西,當現代科技的通訊與交通手段讓這些對立都彰顯出來的時候,它的前途又會是如何?如果美國發動的伊拉克戰爭的目的真如物質主義者們宣稱那樣只是因為石油,怎麼不見東海岸美國人去搶西海岸的海底資源區?所謂美國東西海岸是統一國家內部不同地區所以不會戰爭的論調也早因現時發生的不少國家內戰和美國曆史上曾經的大戰爭而被學界否定。看來,國族間倫理道德和習俗的矛盾,才是戰爭的根源。而這句輕描淡寫的言語放在一場核爆就足以使人類滅絶的時代里又意味著什麼?我們是不是可以得出個暫時的結論說:如果沒有世界性新倫理的形成,人類社會必將難以持存?

正是基於這樣的共識,一些偉大的傳統宗教基業長青地做出了回應:一九九七年羅馬教庭和世界路德宗聯盟首次發表《共同宣言》,宣告了以往對立時代的終結;而「伊斯蘭教會議組織」的四十個成員國發表的《開羅宣言》也表示了對世界性新倫理的熱情關注;包括在紐約生活的一百七十萬猶太人在內的五百七十萬美國籍猶太人(這比以色列的猶太人口總數還多)幾乎沒有人會認為自己是什麼「海外猶太人」,而且共同指出說沒有第二個民族能像猶太民族一樣,為將來人類共同倫理提供「十誡」那麼豐富和個性鮮明的實質性財富,認為猶太教本應將其所有豐富的宗教和倫理遺產帶入世界新紀元;日本文化省6則指出全世界都處於過渡階段,未來的普世性道德中,必需的同情、平和、溫潤、喜樂、智慧和精神能量諸要素正是日本從儒家文明與佛陀那裡結合成功的文化遺產7……看來,「四海之內皆兄弟也」的古語越來越多地得到了認同,「大家好才是真的好」已經和「獨樂樂孰若與眾樂樂」結了軌。但是,到底怎麼才算「與眾樂樂」,如何才能做到「大家好」,則仍會是將來人類共同倫理的核心篇章。

我們認為,只有以考慮到全體8的覺悟之心去勇敢踐行的娛樂才是真正的娛樂,才算是大家娛樂,與眾娛樂。在這方面,也許佛陀的覺悟、彌勒的宣說——菩薩戒,能夠成為未來人類新倫理中最靈活又最穩定的心靈基石。真能如此,則人類幸甚,世界幸甚,吾輩也幸甚的美好願景也就將實現不遠。

感謝

如果沒有彌勒菩薩那一次的偉大宣傳,生活在今天的我們也許會很難看到二千五百年前劃時代的指路人喬達摩•釋迦牟尼先行的足跡了。這位世間藝術造像最多的「覺醒者」、「覺悟者」,帶給每一個面對祂的人以沉靜、自信、優越與平和。他的拯救之道被彌勒菩薩用清晰明了的方式表達出來,無論誰/誰們去實踐,都會得到內在心靈的安樂和神聖事業的成功。

讓我們:

感謝佛陀

感謝彌勒

註釋

1佛說有且至有四個「聖諦」,排在首位的就是「苦諦」。

2本文引用的影評文字,都來自豆瓣網www.douban.com。

3《大智度論•卷三十四》。

4所謂根本佛教時期的提法,來自中國藏語系高級佛學院的教務長丹迥•冉那班雜活佛。活佛指出,從釋迦佛弘法到教派分裂為止的這段時期,必須從傳統的「小乘說」中區分出來,作為根本佛教的階段來看待。此後才是所謂三乘教法。三乘教法,只是不同時期、不同人群對根本佛教的不同理解、解釋和反應。這一光輝思想,對我們了解佛教和學習佛法,具有關鍵性的指導意義。

5佛教與商人的關係這個有趣的話題,季羨林先生有長文專論,證據確鑿,敘述清晰。可以參閱《佛教與商人》,《季羨林文集》第七卷P107-P215。

6相當於中國文化部。

7本段討論的數據多有得益於漢斯•昆(Hans Küng):《世界宗教》(Die Weltreligionen auf dem Weg)和本尼迪克特•安得森(Benedict 安德生):《想像的共同體》(Imagined Communities)。

8古譯叫「大全」,是薄伽梵佛陀名號的六義之一。

舉報

評論