電影訊息

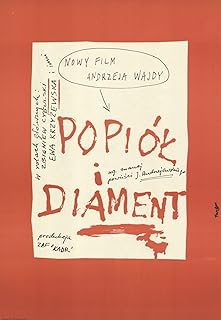

灰燼與鑽石--Ashes and Diamonds

原著: Jerzy Andrzejewski

編劇: Jerzy Andrzejewski 安德烈華依達

演員: 齊紐塞布斯基 Ewa Krzyzewska Waclaw Zastrzezynski

灰烬与钻石/Popiolidiament/AshesandDiamonds

導演: 安德烈華依達原著: Jerzy Andrzejewski

編劇: Jerzy Andrzejewski 安德烈華依達

演員: 齊紐塞布斯基 Ewa Krzyzewska Waclaw Zastrzezynski

電影評論更多影評

2009-01-19 03:22:52

再見,祖國

人們常將這一百年來的電影風格簡單地歸於現實主義和表現主義兩種,以此推斷,對電影的作者—導演們的美學訴求也可以劃分為「為電影而電影」和「為社會而電影」,前者有意中斷與觀眾的聯繫而後者卻自覺承擔起為民眾代言的歷史使命。兩者在不同的國家所佔的地位也不同,在第三世界國家的電影創作中民族與國家的概念一直佔據主導,更別提在一個特殊的時間段內創作者是否還有自說自話的「閒情逸緻」。波蘭,從這個民族誕生那一天起就伴隨著苦難和壓迫,這片土地上成長起來的藝術家無不對民族的危難有著深刻的洞察,無不對國家的命運抱有敏銳的關注。瓦依達無疑屬於這其中最傑出的代表。從五十年代的區別於政府官方電影的「第二類電影」到六十年代的一系列傳統和非現實題材電影再到七十年代的「道德焦慮電影」直至前年的《卡延慘案》直面自己也是這個民族內心深層不忍觸及的歷史傷痛,瓦依達的電影歷程見證了「波蘭學派」的發軔、成長與壯大。讓我們沿著這條生生不息的歷史長河逆流而上來到1958年去重溫瓦依達的不朽名作《灰燼與鑽石》,再一次去體會那來自一個民族靈魂深處的顫動。

戰爭與和平

電影將鏡頭對準了戰爭勝利(德國宣佈無條件投降)當日到第二天早上這不到24小時的時間段,但這一時間短卻清晰的劃分出兩段截然不同的歷史:戰爭與和平。頗具諷刺意味的是電影開始呈現給我們的卻不是和平,而是一場光天化日下的暗殺行動。馬奇克與昂吉乾淨俐落地結果了兩個人的性命,更諷刺的是他們不久後得知他們殺錯了人,那兩人不是共產黨的主席只是兩個水泥廠的工人。電影開篇非常精彩,十字架、小女孩、被暗殺者身體著火等隱喻不說,光是兩位主角的亮相不僅精煉地交代出人物性格,也有隱喻作用:昂吉告訴馬奇克目標來了時馬奇克正悠閒地躺在草坪上,當他一聽到同伴的聲音立馬起身拿起了槍。如果說在草坪上休息的馬奇克給觀眾帶來的是和平的意境,那麼突然拿起槍的馬奇克又把觀眾帶入到戰爭的陰影中。和平的時間在這特殊的一天中竟然如此短暫,新波蘭會伴隨著黎明的曙光如約而至嗎?馬奇克會帶領我們經歷一個驚心動魄的夜晚,在那裡過去與未來、理想與現實、陰謀與愛情將會彼此糾結,一個民族要做出關乎命運的抉擇。

影片的主體部份是在一個小旅館中展開的。瓦依達讓暗殺組織、共產黨主席、民主人士、上層貴族、下層百姓形形色色各色人等聚集於此,在這個經歷了漫長黑暗之後迎接光明的夜晚。在這個社會轉型的特殊時期歷史現實、民族意識、個人意識之間會交替產生出各種矛盾。不同政治道路的選擇、多種政治理念的交鋒,但歷史與未來的不確定讓這一切顯得如此滑稽,人能把握的只有當下。與人們期望的和平相比,從一場戰爭到另一場戰爭才是更加確定的可能。所有人在不可預知的未來面前只能去充當理想主義的犧牲品,為了一個新波蘭,為了重獲來之不易的自由(波蘭在1918年才剛實現完全意義上的自治),馬奇克在理想與現實、順從與反抗間掙紮著。

電影至少3次在背景中出現史達林的畫像,它們或傾斜或倒放這是哥穆爾卡「非史達林化」時代的完美註腳,同時暗含著危機的到來。

兒子與父親

馬奇克與他要暗殺的共產黨主席舒卡茨之間戲劇張力是這部電影最引人入勝的情節設置。電影開頭的誤殺暗示了一種宿命,之後他們來到同一家酒店加深了這種宿命感,僅有的三次見面最終成全了這種宿命。舒卡茨被刻畫成一個和藹可親的父親形象:從外貌上、行動上。他剛剛回國就詢問自己兒子的情況,可他已故妻子的姐姐(一位反共主義者)卻告訴他孩子失蹤了。從這些場景中我們看到的並不是共產黨主席而是一位有一個17歲兒子的父親。與馬奇克的第一次和第二次見面都是他向馬奇克借火點菸的情節,兩個雷同的情節暗示著完全不同的主題。第一次是暗殺者與被暗殺者,第二次是不同價值觀的碰撞(舒卡茨代表了一種新秩序,馬奇克象徵過去)。第一次是馬奇克與昂吉在一起,第二次是與克里斯蒂娜在一起。前一次他還處於一種混沌之中,後一次他開始思考自己真正想要的是什麼生活。但當他還來不及選擇時,他就必需要與舒卡茨再一次面對面,這一次將改變一切。

有意思的是舒卡茨的兒子17歲,馬奇克住在17號房。舒卡茨的兒子與馬奇克有著相同的政治立場。舒卡茨的兒子被捕,舒卡茨在去見兒子的途中被馬奇克暗殺。暗殺過程也有暗示:馬奇克先快步超過了舒卡茨,他成為舒卡茨的前進的終點(本來是他兒子的),馬奇克突然回頭開了槍,這次與剛開始的情景不一樣,(前一次被殺者中彈後是往後倒的,而這一次卻是往前)舒卡茨倒在了馬奇克的懷中。這個鏡頭中舒卡茨「父親」的角色與馬奇克「兒子」的角色建立了一種神秘的聯繫,這種聯繫劇中人無法察覺,而觀眾卻感受強烈。可以說在這裡瓦依達完成了一個哈姆雷特式的寓言,殺死父親,取代父親的地位。馬奇克像極了那個將一次復仇演變為對人生終極意義探求的丹麥王子,他用一次暗殺為自己的理想主義殉道。舒卡茨投射出馬奇克敵人與父親的雙重鏡像,他完成了一次痛苦的自我詮釋。這個場景中突然出現的絢爛煙火為暗殺畫上了「華麗」的句號。夜空中肆意綻放的煙火那麼美麗,夜色中馬奇克與倒在他身上的那具屍體那麼孤獨。國家的節日變成了個人的忌日,在殘酷的政治鬥爭中個人的地位如此渺小。那轉瞬即逝的煙火還揭示出世俗事物不可避免的瞬間性,馬奇克在漫天的煙火中逃走,誰敢說,下一次倒在地上的不會是他嗎?

生存與死亡

馬奇克是一個舊時代的倖存者,他隨身攜帶的那個杯子、幾乎不曾摘下過的太陽鏡成為了他聯繫過去的、追溯歷史的物品。當他告訴克里斯蒂娜不摘掉眼鏡是因為華沙起義的緣故時(瓦依達上一部作品《下水道》就是描述華沙起義中的一個悲慘故事)我們就知道了他還沒準備好和自己的過去說再見。馬奇克還生活在那個暗無天日的下水道中,他畢竟不是齊格洛夫斯基那樣的機會主義者,他是一個早已被死亡所感染的孤獨靈魂,他承擔了一個民族的痛苦與不幸,他在尋找,尋找認同,尋找在新社會中的身份認同。人們常常將馬奇克稱為一個典型的「反英雄」,但實際上他並不是一個「反英雄」。「反英雄」的概念來源於法國新浪潮,刻畫主人公時有意「躲避崇高」,好萊塢之後將其發揚光大。馬奇克不是「反英雄」的重要原因是他並不與現實、社會保持距離,他沒有「旁觀者清」的資本,相反他被困與現實之中,被時代左右。他不是「獨善其身」的存在主義者,而是「兼濟天下」的理想主義戰士。基於這點,馬奇克不是一個「反英雄」,而是一個真正的英雄。

瓦依達在塑造人物時並沒有刻意設置任何的道德界限,不管是馬奇克還是舒卡茨他們都是崇高的,他們身上都帶有過去的痕跡,他們不怕為政治獻身。

影片結尾又是一個傳奇。馬奇克告別克里斯蒂娜後無意間看到昂吉毆打齊格洛夫斯基時一列火車正從他身後駛過,遠去的火車象徵著馬奇克已經無路可走了。(現實是齊布爾斯基本人也是在趕火車時發生意外死亡的)當他被警察打傷,那塊白布上鮮紅的血印成為了波蘭國旗的最佳詮釋,烈士用鮮血換來了新波蘭。馬奇克的死留給觀眾的是一個大大的悖論,一個為自由新波蘭奮鬥的人卻沒有選擇的自由,他不得不去殺人,他沒有選擇愛情的權利。自由是一個三元概念,自由的主體、過程中的干預與障礙以及最後的目標。馬奇克在為自由奮鬥,但他克服了干預與障礙之後(德國人與舒卡茨)卻發現那個原本清晰的目標模糊了,不見了。對於馬奇克如此,對與整個波蘭又何嘗不是這樣?沒有目標的國家是可怕的,也註定沒有出路。電影中瓦依達通過旅館狹長的樓梯、垃圾桶、棺材以致於舒卡茨兒子看到的飛蛾撲火等意象暗指死亡,這個人、這個國家等待著被救贖。

灰燼與鑽石

灰燼與鑽石兩種截然相反的物象,我們可以在電影的宏觀與微觀兩個層面看到這種對立。

宏觀上來看,電影中有三處具有明顯喜劇色彩的段落,我們可以把它們看成是「鑽石」。分別是老編輯與齊格洛夫斯基在吧檯時的對話;馬奇克與克里斯蒂娜在房間裡約會是馬奇克找之前不小心掉落的子彈;馬奇克在一個小教堂里幫克里斯蒂娜修理破了的鞋跟。但我們很快發現這個帶有喜劇色彩的場景很快過渡成為了「灰燼」式的悲劇。齊格洛夫斯基之後在宴會中失控;馬奇克回憶起痛苦的過去;在教堂里看到他誤殺的那兩個水泥廠工人。

微觀上,煙火與屍體,紫羅蘭與垃圾桶••••••當克里斯蒂娜讀出洛爾維特的詩句:「永恆的勝利時刻在灰燼的深處閃爍著光芒,那是殘留下來的鑽石。」她是馬奇克的鑽石,最後馬奇克倒在了一個巨大的垃圾廠上更是印證了這一點。

影片中最打動我的一個場景是早上克里斯蒂娜打開了一扇小窗戶,全新一天的陽光鋪灑進來,儘管只是照亮了屋子中的很小一部份,但這畢竟是希望、是未來,馬奇克只是匆匆來告別然後背對陽光離開。她們的愛情終成了一夜情,那點點微光終究照不進馬奇克陰暗的內心世界。但我們又看到老搬運工將置於黑暗牆角的波蘭國旗展開,拿著旗幟走向屋外去迎接一個新波蘭的誕生。屋內的慶祝才剛剛開始,人們面無表情的跳舞,克里斯蒂娜也被人拉入黑暗的舞池中,國家的未來仍然黑暗而不清晰,民族的自由仍然遙不可及。

伴隨者奧金斯基的《再見,祖國》人們翩翩起舞。

再見,馬奇克;再見,齊布爾斯基

再見,祖國,再見,波蘭

舉報

評論