2009-01-24 05:59:23

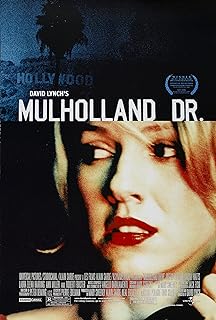

《穆荷蘭道》是怎麼講故事的

************這篇影評可能有雷************

首先必須深刻感謝小跑同學昨天傾情推薦林奇大悶片《穆荷蘭道》,讓我在資本主義靡靡之音中奮力睜開半睡半醒的朦朧雙眼難得清醒地欣賞了一部嚴格意義的批判性影視作品。雖然情節很悶,故事很俗套,但是對於林奇同志的技術控和理論癖還是比較讚嘆。以我少年時代開始就反覆揣摩的對弗洛伊德釋夢術的粗淺理解,至少它符合我這些最粗淺理解中的全部精髓。此情此景也不由得讓我回想起當年解讀另一部大悶片《搏擊俱樂部》時在靈魂深處爆發出那種快刀切牛油般的快感,如今難道只能在兩個美女的激情戲中尋找?上年紀真是太TMD墮落的一件事……

片子使用的敘事手法其實並不新鮮,如果你熟悉美國導演不思進取的懶惰作風如同鄰家大叔,就會在電影一開始就產生習慣性的警覺,甚至投去一份恰如其分的鄙薄之情。(以下嚴重劇透,慎入!)片頭那段歌舞據說有某種文化意義,這個不是一般觀眾所能理解的,所以完全可以忽略掉。(這個無景深的處理手法我隱約記得別的導演也用過,也是用來暗示「我在玩弗洛伊德的理論」。)吃泡麵也不能把包裝袋一起給泡了吧?如果一定要說包裝袋承載了和麵本身的重大資訊,那我覺得能看出一點就足夠了:最後那個浮動的剪影倣傚的是瑪麗蓮夢露的著名照片,可以推測這個故事大抵發生在娛樂界。由此舞林大會還是讓我聯想到莎翁最膾炙人口的名言:世界就是一座舞台,所有上場的男男女女不過都是演員。

言歸正傳。片頭MM飲泣而眠,鏡頭一個猛子扎進淡紅色靠墊背後的黑暗裡。你就該知道,這不是故事的開頭了。成熟的成年人能夠看懂的開頭發生在電影115『處,鏡頭也是一個猛子扎到了藍色首飾盒的黑暗裡。這麼如果按照技術流的方法寫下去恐怕會中了導演的奸計,索性直接就用最簡單的思路講講整個故事,甚至儘量不拿弗洛伊德說事,畢竟他也是人民群眾的優秀兒子嘛!

加拿大小鎮女孩Diane告別撫養自己長大的姨夫姨母來到好萊塢造夢,然而或許僅僅是因為她略嫌削弱的身材並不為人看好,或許是因為她暗暗抵抗著娛樂圈的種種潛規則而無法上位(這是134'給的一個暗示),因此就只能充當和道具相差無幾的背景功能——在124'的那個片場裡,如果不是女主角Camilla的要求,她也會隨著黑框眼鏡導演clear the scene的命令離開,去喝一杯工作咖啡。Camilla是Diane的同性戀夥伴,她們在一部叫什麼什麼北方故事的演員遴選中結識,後來Camilla成了主角,Diane落選(85')。Camilla最終決定終止這段同性情感,走上婚姻事業雙豐收的康莊大道。Camilla和導演黑框眼鏡訂婚無疑是對Diane最大的打擊,原本她還沉湎在Camilla來到穆荷蘭道6980號路口牽著她的手走上山坡的浪漫情節中。這場訂婚宴會充斥著不快:黑框眼鏡的母親像大人物般打探底細,中年怪蜀黍頻頻遞來毫無掩飾的淫蕩眼神,在Camilla和在她耳邊私語的女伴曖昧非常地接吻,無一不在提醒著Diane能夠在這個世界橫行的法則只能是金錢與權力。她也感到深深的自卑,甚至謊稱她的姨母同在好萊塢,死後給她留下了不菲的遺產。這其實讓她異常難過。一個人,如果在權力和愛慾的角逐中節節敗退,或許只能等待一個淒涼的晚景,但是如果這個潰敗來的過於突然和猛烈,就會激起訴諸自然暴力的血氣。Diane決定僱用一個殺手,去殺死曾經的愛人。他們在一個叫林奇的餐館中進行了交易。過來加咖啡的女服務生叫Retty,當她把Camilla的照片交給殺手時,一個眉毛像刷子一樣的男人在櫥窗外隨意地看了她一眼。之後,Diane如期收到殺手得手的暗號(鑰匙),曾經愛人的手包成了街邊乞丐的玩物,當她發現自己其實根本無力承擔自己製造的悲劇結果時,所有美夢就在夏日午後的一場夢魘中隨之瓦解。

Diane剛剛入夢時先是夢到了那個眉毛像刷子一樣的男人,說他兩次夢見林奇這個地方,而那裡有個惡魔。於是他就來到林奇,夢中的情節依次實現,最後他也如願被牆後的怪物出嚇得當場暈厥。這個情節要拿弗老先生說事,能說一籮筐。用人民群眾的語言就幾個字:自找的,該!而實際上,在夢的發生機制中,這個毫無干係的男人的預先登場,其實只是為了引出有干係的情節人物。在另一個似乎毫無必要的場景中,殺手出場了,丫實在是笨得要命,本來一樁命案卻不得已又多殺兩人,而正是這個「不得已」透露了Diane的心思,或許是她買兇殺人的託詞。

然而Diane並不能滿足於這樣的託詞。畢竟,殺掉自己心愛的人絕非所願,而只能是人失去控制或者面對失去控制時的糟糕選擇。是的,生活中的一切都失去了控制:她不能控制自己的命運,有一棵供她乘涼的影界姨媽大樹;她也不能控制自己在角色甄選中獲勝,一舉成名;她也不能控制自己的愛人移情別戀,成為別人的妻子……或許這一切在她看來都是聯繫在一起的,因而這一切也就在夢中整合成了一條線索。夢是慾望的實現,而做夢又不能是排連續劇,所以夢也壓縮成了慾望的一次性實現。所有紛繁的頭緒在這個夢裡具有了現實生活根本無法相比的清晰邏輯。

Diane甚至希望這一切都能從頭再來,在自己的夢裡成了另外一個叫做Betty的女孩,而她的姨媽姨夫成了飛機上萍水相逢的善良夫婦,在機場分別後坐上寬敞的房車開往快樂幸福的晚年生活,這樣或許能夠減輕Diane因此產生的愧疚。Betty的姨媽是好萊塢的名流,留下了一座大房子。(注意,這裡和Diane在晚宴上的謊言有所差別,Betty的姨媽並未死去,只是短暫出差,而且她們也沒有直接會面,這裡面隱藏著Diane柔弱的本性。)而當她在善良的計程車司機的幫助下來到住所時,在一場意外事故中喪失記憶的Camilla已經在那裡等她。恕我剽竊昆德拉的文字:化身為Rita的Camilla像是睡在一隻搖籃中的嬰兒,在以偶然為河床的命運之河中順流而下,而Retty只是一彎腰就輕輕把她抄到了懷中。夢裡夢外最大的不同就是不同力量對比的改變。黑框眼鏡在Diane夢中的遭遇非常有趣。出資方強迫他接受新片女主角的安排,想要反抗卻節節敗退:老婆給他帶了綠帽,住在骯髒的小旅館信用卡被註銷,最後不得不妥協,和他進行談判的居然還是在現實中作他僕人的老牛仔。但是,即便夢中的Betty靠實力贏得了角色的出演時,卻依然無法擺脫永遠比她力量更加強大的黑框眼鏡,正如黑框眼鏡無論如何也不得不就範於比他力量更為強大的投資人。為了逃出這個危險的領地,Betty從拍片現場跑回了住所,只想著如何幫Rita找回自己。當然這也可以理解為,Diane愛得太深,就是讓她放棄事業也再所不惜。在現實里,Diane似乎就是這樣依附於Camilla,而在夢裡,Rita則無時無刻都需要Betty的幫助。甚至性愛中Camilla那高傲如女王般的角色(122')也被取消了,兩人發生關係只是因為互相愛慕、需要互相愛撫和親吻(99')。這也是整部片子中最不令人緊張的一組鏡頭,足以化減掉Diane在睡夢中看到那個殺死了愛人的自己在床上腐爛而帶來的全部恐懼,也足以讓Rita放棄掉所有找回記憶和身份的努力只和眼前的這個人相親相愛下去。(插一句,睡夢中兩人緊緊相牽的手是女同關係的最高境界。)生活似乎就這樣重新開始了。但Rita忽然驚醒了,執意要求Retty和她深夜去到一個劇場。劇場裡,台上的男演員高聲朗誦著奇怪的台詞「There is no band. It is all a tape. And yet we hear a band. If you want to hear a clarinet, listen.」 吹號的人停止吹奏卻依然傳來號聲,男演員手之所至就有喇叭應聲響起:"it is an illusion."Retty在舞台上炸響的雷聲中神經性地顫抖起來,在女歌手的神情演唱中潸然淚下,在教堂的管風琴音樂聲中取出了Rita的藍色首飾盒,回到家中取出首飾盒的鑰匙,似乎想要給整個事情一個交代。然而或許是因為這個首飾盒或許凝結了太多的感情,所以成了Diane和Retty都無法消化的硬核,既不能在夢中給它找到一個合理的位置掩飾起來,也無法在現實中被輕輕地遺忘。這也正是為何它成了溝通、切換夢境與現實的唯一橋樑。事實上,Diane無法原諒自己的一個觸媒,正是她在街角看到這個須臾不離愛人手包的首飾盒如今在乞丐的手中都成為毫無取用的廢物被委棄在地。情感和道德的重壓在一瞬間崩塌,被她違心遺忘的姨夫姨母這時化身為魔鬼來取她的性命。Diane在噩夢中不知是因為恐懼還是悔恨而倉促地結束了自己的生命。

故事大體上就是這樣,而其中的細節只要你願意,看上十遍二十遍可能都糾纏不清。只是如果導演按照尋常的講法確實毫無新意可言。追風少年夢碎大都市的俗套故事絕不是第一次講述,唯一可以玩出花活兒的就是改變故事的講法。換句話說,如果我真想把這個故事的解讀也搞得玄之又玄,完全可以引用十位以上的哲學家。大段引用桑塔格並大加渲染該影片的哲學手法,不是不行,而是要問為什麼、有沒有必要。如果真是必須搞成這樣,故事還打不打算讓人聽懂看懂?

據說,1994年《黑色追緝令》戰勝了基耶斯洛夫斯基的《紅》摘取金棕櫚獎,宣告了享樂主義時代對以電影作為哲學思考方式的最終宣判。但這樣一種不滿甚至敵對的情緒在我看來意義不大,因為電影這種藝術形式本身在其誕生之日起就已經註定要成長為代表廣大人民群眾之根本利益的進步文化在技術時代的發言人。那麼。哲學家們與其試圖搶佔日新而又日日新的表達方式,不如堅守古老的讀寫傳統,與其竭力在膠片中渲染那已經去而不能復返的靈暈,不如躬身擦拭古典畫家以最為敏感的筆觸和最為敬畏的心靈描繪的視界萬象。

電影根本的功能就是講故事。劉小楓老師在《沉重的肉身》開頭講了一段自己的童年經歷:在1967年春夜裡,一個大孩子給一群小孩子講故事,讓「明天的艱辛和困苦變得可以承受」。原因或許在於:故事打開了面向意義的可能性,生活因此不再是一盞吹了又滅了的燈。本雅明慨嘆:講故事的人離聽故事的人越來越遠,這也是我認識到的現代電影趨勢,智商高超的導演們可以如《8又1/2》《滑動門》一樣大玩敘事手法,與之相伴的是,細節控對於情節理解的勝利,因而就可以明白為什麼《穆荷蘭道》網站上充斥著對電影中各種象徵物的分析和推測,儘管在夢的機制里,並不是所有細節都值得重視,有時它們只是為破碎的夢景強加上一個關係的訊息,比如電影裡藍色封面的本子。

這篇瑣碎文字就算是寫完了,如果非要加上一個犬儒主義的悲觀論斷。我想說的是:這個時代優秀的頭腦中充塞著由更多優秀頭腦製造的晦暗細節,對細節的操縱能力反過來也成了判斷頭腦是否優秀的最高尺度。還是我最服膺的尼采那句老話:人們從思想園地裡挖出來的寶貝,都是他們事先埋進去的東西。