電影訊息

電影評論更多影評

2009-02-05 00:02:34

第二個十年

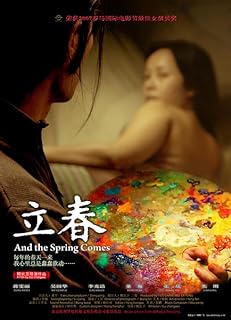

2005年,給顧長衛作品留下一段評註:《孔雀》回憶了黑暗剛去的第一個十年。為了片中的時代背景,爭論起來沒少費口水。再到觀看《立春》的電影沙龍時,電話連線那頭,本以為顧長衛問好完畢就收,不想他越說越多,大有長談一下午的架勢,從定位、宣傳到票房。

輪到我發言時,什麼都沒說。不是被震到,是真的說不出什麼。一言難盡的第二個十年。

師姐說電影結束後,放字幕的幾分鐘適合在黑暗中回味影片,絕非不靠譜的影院猴急地亮燈,趕人起身離席。小廳裡看完了《立春》結尾字幕,留意到了張靜初等幾個名字,他們沒能留在目前的版本里。幾分鐘的回味顯然不夠,可過了半個月,愣了幾個下午,對《立春》依然沒能有一個特別清晰的看法。

拍電影和唱歌劇也好像不大沾邊,不過《立春》裡頭還有著跳芭蕾和作油畫,藝術是一家。說下張藝謀的事情,縱然特例不可複製。張藝謀早年喜愛畫畫,後來迷戀攝影。78級考電影學院時張年齡太大,本該是被刷的命運。不過他給文化部副部長黃鎮寫信,被破格錄取。後來的大導演和藝術家終於走上了正途,而不是回棉紡廠當工人。

這麼一封沒被退回的信,可能比《立春》裡的一個北京戶口還難得。

講這些事不在於說只因偶然,張藝謀命運與王彩玲就南北殊途,天上地下。更不能因為今天的老謀子失去了優良品質,就指責並質疑當初他對藝術的虔誠。時代不一樣了,第一十年,滿盤上下,求賢若渴。第二個十年,虛偽逐漸侵蝕軀體,功利成風。第三個十年,理想被遺忘殆盡,成為指指點點的笑柄。

很多與文藝青年沾邊的大齡、老齡觀眾不約而同地用自我代入,對《立春》進行了個人式的解讀。更純粹地說,一通聲淚俱下的觀後感想。我能理解,也不會嘲笑「理想」二字。有必要話,這裡說下這種存在他人與自己中間的矛盾,不跟多數人一樣活著的一種可能——即便最後,他們可能還要重新回歸多數人的群體。

那場沙龍的尾聲,觀眾熱情地交流,討論螢幕上王彩玲的理想和命運。有人說,如果不是她醜得有些刻意,換作是普通人模樣,故事也許會舒服很多。有人說,歌劇為什麼非要唱到巴黎去,顯得太遙不可及,讓更多的人欣賞接受不就足夠了。事實就在於:電影裡外同樣存在著不解加不屑的人,說服起來並非容易的事情。

第二個十年,也就是80年代後期到90年代前期,理想主義在中國逐漸瓦解。普通的年輕人無法理解一本《渴望生活》在當年具有什麼份量(這說法從老師口中所知,查詢考據得的確如此),理解它的難度甚至高過《孔雀》裡的傘兵夢,值得姐姐那樣去迷戀加嚮往?一般人想起現在的傘兵,簡直是無異於火星人降落,或者只是記憶里所謂的「最可愛的人」。

這本幾乎人手一冊的梵谷傳記,不好聽的說,在當時影響力強過現下多少的暢銷書作家。傳播途徑的侷限,文字所帶來的煽動力,也帶來了理想與現實的煎熬。多少人頭腦一熱,開始追逐藝術夢想,又撞得頭破血流,悻悻地退出。王彩玲與黃四寶,正是其中的兩個例子。

站在更高層面上,《立春》裡王彩玲的失意有著多重原因,天賦不足、手段不夠,總之她是失敗了。失敗的背後可以有背景解讀,表面上某一年的事件把所有人蒙在鼓裡,但所有人都不自覺地受到它的影響,保持緘默。同樣失敗也有理想不受待見的地方,經濟起飛的物質富足,迅速填補了精神空虛的疾苦。對於慢沿海地區幾拍的北方小城,瓦解的過程並沒有特別明顯,但已經逐漸開始。

理想的樓閣在破敗中坍塌,小城的人們在春風中,產生著始料未及的變化。不安份的背後,包含著主人公內心的迷亂與躁動。立春所帶來的希望,在一番扭動後化為了失望。歌劇一方面是擁抱理想,一方面是尋找自由。王彩玲的困境來自理想無法實現,無法實現又帶來拘束與限制。歌劇是王彩玲私人的美妙空間,又是她痛苦不斷的緣起。

高雅與庸俗,一直是無法協調的矛盾,當高雅的歌劇從一個醜陋的女人嘴中飄出,一部份人還是無法接受。中國人往往過於強調各司其職,抵制不務正業,三餐飽飯才是真。藝術往往被歸在受歧視的正業之外,「打著藝術的幌子」成為口誅筆伐的一大託詞。

必須正視的是,王彩玲為代表的這些人不僅能解決溫飽,還有個工作,與常人不同就在於心懷理想與追求。他們不至於處在與現實決裂、淪落至街邊苟活的地步,跟被誇張、剝離後的藝術家事蹟,還是有著本質區別。他們的珍貴在於他們的渺小,他們的悲哀亦是,編劇李檣對這些人還有這三十年都太了解了。

托斯卡詠嘆調的高亢優美,到結尾只是天安門前的溫馨童謠。背景由虛到實,由一人的異鄉無路到兩人的母子情深。小女孩的名字也只是叫小凡,王彩玲跟著一車牲畜,在刀板上剁斷了理想,踏實地走上了正常人的道路。黃四寶搖身一變,墮為不能再俗的另一個極端。作為愛好者的周瑜,也是平平淡淡、收穫至真。只有胡金泉做出了有預謀的反抗,如願進入牢獄,外面對他來說只不過是個大一點的監獄罷了。如果是在嚴打年頭,他可能會聽到《青紅》結尾砰砰砰的槍聲,還好九十年代初的大環境不至於此。

第二個十年,煙塵塵的開頭,光明到來的假像,小人物在小城的掙扎不甘。捨得之後,方見完美,我知道我是自己被自己給感動了,這是多麼假的一個結尾。

輪到我發言時,什麼都沒說。不是被震到,是真的說不出什麼。一言難盡的第二個十年。

師姐說電影結束後,放字幕的幾分鐘適合在黑暗中回味影片,絕非不靠譜的影院猴急地亮燈,趕人起身離席。小廳裡看完了《立春》結尾字幕,留意到了張靜初等幾個名字,他們沒能留在目前的版本里。幾分鐘的回味顯然不夠,可過了半個月,愣了幾個下午,對《立春》依然沒能有一個特別清晰的看法。

拍電影和唱歌劇也好像不大沾邊,不過《立春》裡頭還有著跳芭蕾和作油畫,藝術是一家。說下張藝謀的事情,縱然特例不可複製。張藝謀早年喜愛畫畫,後來迷戀攝影。78級考電影學院時張年齡太大,本該是被刷的命運。不過他給文化部副部長黃鎮寫信,被破格錄取。後來的大導演和藝術家終於走上了正途,而不是回棉紡廠當工人。

這麼一封沒被退回的信,可能比《立春》裡的一個北京戶口還難得。

講這些事不在於說只因偶然,張藝謀命運與王彩玲就南北殊途,天上地下。更不能因為今天的老謀子失去了優良品質,就指責並質疑當初他對藝術的虔誠。時代不一樣了,第一十年,滿盤上下,求賢若渴。第二個十年,虛偽逐漸侵蝕軀體,功利成風。第三個十年,理想被遺忘殆盡,成為指指點點的笑柄。

很多與文藝青年沾邊的大齡、老齡觀眾不約而同地用自我代入,對《立春》進行了個人式的解讀。更純粹地說,一通聲淚俱下的觀後感想。我能理解,也不會嘲笑「理想」二字。有必要話,這裡說下這種存在他人與自己中間的矛盾,不跟多數人一樣活著的一種可能——即便最後,他們可能還要重新回歸多數人的群體。

那場沙龍的尾聲,觀眾熱情地交流,討論螢幕上王彩玲的理想和命運。有人說,如果不是她醜得有些刻意,換作是普通人模樣,故事也許會舒服很多。有人說,歌劇為什麼非要唱到巴黎去,顯得太遙不可及,讓更多的人欣賞接受不就足夠了。事實就在於:電影裡外同樣存在著不解加不屑的人,說服起來並非容易的事情。

第二個十年,也就是80年代後期到90年代前期,理想主義在中國逐漸瓦解。普通的年輕人無法理解一本《渴望生活》在當年具有什麼份量(這說法從老師口中所知,查詢考據得的確如此),理解它的難度甚至高過《孔雀》裡的傘兵夢,值得姐姐那樣去迷戀加嚮往?一般人想起現在的傘兵,簡直是無異於火星人降落,或者只是記憶里所謂的「最可愛的人」。

這本幾乎人手一冊的梵谷傳記,不好聽的說,在當時影響力強過現下多少的暢銷書作家。傳播途徑的侷限,文字所帶來的煽動力,也帶來了理想與現實的煎熬。多少人頭腦一熱,開始追逐藝術夢想,又撞得頭破血流,悻悻地退出。王彩玲與黃四寶,正是其中的兩個例子。

站在更高層面上,《立春》裡王彩玲的失意有著多重原因,天賦不足、手段不夠,總之她是失敗了。失敗的背後可以有背景解讀,表面上某一年的事件把所有人蒙在鼓裡,但所有人都不自覺地受到它的影響,保持緘默。同樣失敗也有理想不受待見的地方,經濟起飛的物質富足,迅速填補了精神空虛的疾苦。對於慢沿海地區幾拍的北方小城,瓦解的過程並沒有特別明顯,但已經逐漸開始。

理想的樓閣在破敗中坍塌,小城的人們在春風中,產生著始料未及的變化。不安份的背後,包含著主人公內心的迷亂與躁動。立春所帶來的希望,在一番扭動後化為了失望。歌劇一方面是擁抱理想,一方面是尋找自由。王彩玲的困境來自理想無法實現,無法實現又帶來拘束與限制。歌劇是王彩玲私人的美妙空間,又是她痛苦不斷的緣起。

高雅與庸俗,一直是無法協調的矛盾,當高雅的歌劇從一個醜陋的女人嘴中飄出,一部份人還是無法接受。中國人往往過於強調各司其職,抵制不務正業,三餐飽飯才是真。藝術往往被歸在受歧視的正業之外,「打著藝術的幌子」成為口誅筆伐的一大託詞。

必須正視的是,王彩玲為代表的這些人不僅能解決溫飽,還有個工作,與常人不同就在於心懷理想與追求。他們不至於處在與現實決裂、淪落至街邊苟活的地步,跟被誇張、剝離後的藝術家事蹟,還是有著本質區別。他們的珍貴在於他們的渺小,他們的悲哀亦是,編劇李檣對這些人還有這三十年都太了解了。

托斯卡詠嘆調的高亢優美,到結尾只是天安門前的溫馨童謠。背景由虛到實,由一人的異鄉無路到兩人的母子情深。小女孩的名字也只是叫小凡,王彩玲跟著一車牲畜,在刀板上剁斷了理想,踏實地走上了正常人的道路。黃四寶搖身一變,墮為不能再俗的另一個極端。作為愛好者的周瑜,也是平平淡淡、收穫至真。只有胡金泉做出了有預謀的反抗,如願進入牢獄,外面對他來說只不過是個大一點的監獄罷了。如果是在嚴打年頭,他可能會聽到《青紅》結尾砰砰砰的槍聲,還好九十年代初的大環境不至於此。

第二個十年,煙塵塵的開頭,光明到來的假像,小人物在小城的掙扎不甘。捨得之後,方見完美,我知道我是自己被自己給感動了,這是多麼假的一個結尾。

評論