電影訊息

電影評論更多影評

2009-02-16 04:48:53

後現代的表徵與月亮的隱喻

【作者】周和軍 王金龍

許鞍華是香港電影新浪潮的兩大旗手之一,作品充滿了深沉的人文關懷、政治反思與歷史感嘆,她聚焦女性命運:《女人四十》、《阿金》、《客途秋恨》;關注社會現實:《投奔怒海》、《千言萬語》;寄託家國之思:《去日苦多》;抒寫俠義情懷:《戈壁恩仇錄》、《江南書劍情》;影片風格多樣,類型各異,獲獎眾多。

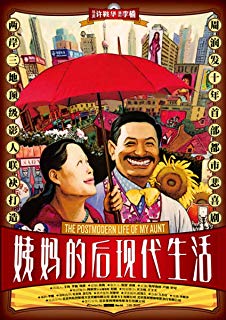

許鞍華慣以輕鬆姿態把握沉重話題,新作《姨媽的後現代生活》講述了年逾六十的姨媽葉紹棠,在時代潮流的衝擊下無所適從,歷經了熾熱的黃昏戀、虛幻的發財夢,最後黯然神傷離開上海,回到鞍山老家,重新品嚐清貧、本色的人生況味。影片採取了三段式結構,第一段講述了寬寬和姨媽兩代人之間的碰撞與磨合,色調為白色,調皮、純真;第二段講述了姨媽與潘知常啼笑皆非的「黃昏戀」和含辛茹苦騙人度日的金永花,整個色調為紅色,含有戲謔和警醒的意味;第三段是身心疲憊、理想破碎的姨媽向時代投降,整個色調為灰色,落寞淒涼。影片凸顯出當下的文化衝突、傳統價值觀與現代社會的價值錯位。

一、後現代的表徵:拼貼、並置與不確定性

「後現代把世界作為破碎、充滿偶然和邊緣、『拼盤雜燴(pastiche)』等的集合體,認為世界是不確定的,作品的意義也是不確定的。」① 拼貼、並置這些後現代特徵作為一種敘事技巧在《姨媽的後現代生活》中得到廣泛運用。影片以外甥寬寬的視角交待姨媽的生活常態,通過兩代人的矛盾與衝突切換敘事,引入新新少女飛飛,上演「綁架」風波,寬寬因此退場。然而,劇中人物你方唱罷我登場,姨媽的後現代生活經歷了花言巧語、劫財騙色的潘知常、度日維艱、「碰瓷」為生的金永花和飛揚跋扈又沮喪壓抑的女兒劉大凡,宛如一幅以姨媽為中心的拼貼畫,各色人物都成了她後現代生活的點綴與鋪墊,線索看似鬆散,實則環環相扣,最後都回歸主線,通過姨媽後現代的種種生活,刻畫出人生百態與世事滄桑。後現代生活也是一個當下生活複雜矛盾的拼盤,前衛的和落伍的,華美的和醜陋的,快樂的和痛苦的,無數的對立面同時並存於一個幾何體上,姨媽是這個載體和縮影。

影片採用了悲喜並置的敘事風格,許鞍華坦陳是「喜感很強的悲喜劇,像漫畫一樣」。影片前半段詼諧荒誕,通過與憨厚淘氣的寬寬、張揚虛榮的水太太的相處,彰顯出姨媽個人生存的尷尬處境。後半段風格急轉直下,經歷了「愛情劫」與發財夢,姨媽人財兩空。女兒劉大凡的出場,掀開了姨媽不堪的過去與舊日的苦痛,悲傷與命運成為主旋律,揭示出傳統價值觀在現代社會中的式微與失落,姨媽從一個喜感的寫實人物逐漸還原到被歷史與時代遺棄的淒涼身世與人生原點。編劇李檣無疑是影片風格的關鍵,他延續了一貫的黑色幽默式的市民生活風貌描繪,轉而切入冷峻悲憫的小人物夢想落空的悲劇敘述,李檣對現實脈動的準確把握使影片具有了「當代中國」的質感與沉重。

不確定性是後現代主義意義觀的核心,是後現代文化在否定和建構中提出的關於意義的主張,「『不確定性』主要代表中心消失和本體論消失的結果。在缺少本質和本體論中心的情況下……不確定性是後現代主義的根本特徵之一,這一範疇具有多重衍生性的含義,諸如模糊性、間斷性、多元論、散慢性、解合法化、反諷、斷裂等等。正是不確定性揭示出後現代主義的精神品格。這是一種對一切秩序和構成的消解,它永遠處於一種動盪的否定和懷疑之中」②。李檣從影片主題的視角來把握後現代:「人們感到過去所依賴的價值態度和觀念體系全面崩潰,什麼都對,什麼又都不對,一切都變得不確定和模糊,生命的意義和思想深度同時消失,一切都被商業化,高雅和通俗涇渭不明,任何權威的話語都被認為是過時的,整個世界成了一個混亂無序的夢境,不斷被篡改和顛覆……姨媽是個群像角色,無論你現在處於社會中的哪個位置,甚至如年少的姨媽是社會的中流砥柱,但總有一天你會老去,你的理想早已飄走,你自己也被社會所拋棄,這就是我們要面對的現實。可能有些人會認為這太過悲觀,但是,這是我們所不能忽視的,姨媽的衰亡過程就是我們每個人的未來。」姨媽一直努力做時代的弄潮兒:大學畢業時響應時代召喚成為一名光榮知青,身體力行知識分子與工人結合的政策,與目不識丁的大老粗結婚,落實知青返城政策後,義無反顧地拋夫棄女回到上海。工作優異,年年先進。年逾六十,壯心不已,對愛情仍充滿憧憬與嚮往,對財富更是求之若渴。我們可以看出,姨媽的每一個人生時期都是時代腳步的追隨者,姨媽的每一步奮鬥足跡都打上了鮮明的時代烙印,與時代息息相關緊密合拍。然而,社會生活的急劇變遷,人生觀念和價值取向逐漸發生了嬗變,傳統的、確定無疑的東西逐漸被消解,一切都變得不確定,正如影片所宣揚的:「最悲哀的生活不過如此;最美好的生活也不過如此」,生活的本真和意義變得不置可否,不再有確定的範式和內涵。「後現代主義時代,我們也面臨著一種具有同樣的破壞力,而且同樣是災難性的感情……如果說現代主義時代的病狀是徹底的孤立、孤獨,是苦惱、瘋狂和自我毀滅。這些情緒如此強烈地充滿了人們的心胸,以致於會爆發出來的話,那麼後現代主義的病狀則是『零散化』,已經沒有一個自我的存在了。」③從開始在上海的高調張揚盛氣凌人到返回鞍山後的沉默寡言低首不語,我們可以洞察到姨媽內心的火焰從熊熊烈火到奄奄一息的全過程。力爭上游的姨媽也逐漸被時代巨流所吞噬和淹沒,姨媽的人生遭際其實就是一曲理想主義者的悲歌。

二、月亮的隱喻

電影理論家彼得·沃倫將電影的表現手法分為兩種極端:一端是現實主義,即用縱深的空間(景深鏡頭)和延展的時間(長鏡頭)來表現現實生活的本質,代表作品是羅塞利尼的《羅馬——不設防的城市》;另一端則是表現主義,即用抽象的畫面(通常是二維平面)來象徵、隱喻複雜的心理世界,代表作品是《卡里伽俐博士的小屋》。《姨媽的後現代生活》採用了彼得·沃倫所總結的抽象畫面,即超現實主義的手法來強調滿月的象徵與隱喻意蘊。滿月在中國文化中意指內涵非常豐富,既可指代完整美好,也可像徵舉家團圓;既可寄寓愛情婚姻,也可喻示繁榮富足。影片中滿月的意象總共出現了兩次:

第一次出現在姨媽摔傷住院期間,皎潔的月光籠罩病床,驚醒酣睡的姨媽,當滿月逐漸移步窗欞時,姨媽的反應耐人尋味:肢體語言由睡意朦朧到起身凝視,復又臥身病榻,眼神也經歷了從迷離惺忪、驚奇渴望到失落淡然的轉變。許鞍華認為:「月亮是重要的感情點,是電影情節轉折時不同調子的東西,應該是有超現實東西出現,才不會讓影片過於悲傷,有種神奇的感覺。姨媽看到的月亮,我認為是為了安慰病房裡的她,人生病的時候會很孤獨,有個大而亮的東西讓心靈溫暖,我想人在病房裡肯定要朝窗外看,設置一個像徵的話,月亮比較符合邏輯。」綜觀全片,此時的滿月隱喻豐富而複雜:一是美好。正如南朝周祗《月賦》:「氣融潔而照遠,質明潤而貞虛,弱不廢照,清不激污」所描繪的高遠、潤潔、柔和、清幽的月亮,對於姨媽而言,月亮代表了她曾經理想的美好,當她感知到月光的朗照時,本能地去追尋與捕捉,然而,事與願違,月亮冉冉遠逝,如同她的人生際遇,理想終歸棄她而去,姨媽只能偃旗息鼓復歸於初。二是團圓。無論是李白的「舉頭望明月,低頭思故鄉」還是杜甫的「露從今夜白,月是故鄉明」,團圓在中國文化中是滿月的應有之義。影片的上半段交待了姨媽現在時,形單影隻,敢為人先,如今,身臥病榻,孤苦無依。滿月的出現暗示了母女重逢的場面,也為揭開姨媽不為人知的過往設置了鋪墊與伏筆。三是抉擇。滿月的出現,姨媽「朝如青絲暮成雪」,一夜白頭暗示了姨媽內心中的艱難抉擇與痛苦蛻變,姨媽在病床上緩緩起身目送滿月的升空,猶如一場跟過去的生命作鄭重告別的儀式。姨媽側身而臥時眼眶裡的淚水依稀可見,那是祭奠和慰藉自己遠逝的青春和斑斕的理想。那一夜後,我們看到的姨媽不再是趾高氣昂心高氣傲,而是心如死灰暮色殘年。那一刻的滿月,淒涼而悲愴,象徵了姨媽放棄了後現代的理想生活。

滿月的第二次出現是在寬寬做客鞍山的一夜,滿月的隱喻被許鞍華賦予了全新的內涵和指向。一是愛情。寬寬心事重重,難以入睡,皓月當空,寬寬被圓潤明亮的滿月所吸引,到陽台賞月,不能成眠的還有劉大凡。寬寬告訴了劉大凡他青春期的苦惱,暗戀一女孩,但是女孩不喜歡他,寬寬的愛情無疾而終是因為他是個瘸子。初戀的終不可得使寬寬初嘗生活的苦澀,開始體會人生的滋味。劉大凡的愛情同樣難以為繼,無奈而悲涼,既有遇人不淑的偶然因素又有情理之中的客觀原因。許鞍華解釋為:「寬寬看到的月亮,他要開始自己的人生了,想著自己最關心的東西——愛情,愛情到底好不好不重要,月亮就像徵著美好的愛情。另外,也可以這樣想,月亮一直望著地上的蒼生,月亮是一成不變的,但蒼生卻過著反覆無常的生活,這也是哀愁的一種象徵。」二是希望。滿月的出現意味著希望的降臨。雖然寬寬的初戀較為青澀,但影片寄予了希望與亮色,寬寬即將開始新生活,遠赴澳洲留學,成長中的愛情煩惱不過是他人生中的一段小插曲,等待他的將是光明的未來與錦繡的前程。劉大凡若有所思,眼神憂鬱而悵惘,劉大凡做廚師心有不甘,然而,她的希望與現實之間的距離判若鴻溝,制約她實現理想的是她的學識與出身。實際上,姨媽的現在暗示和象徵了劉大凡的未來。許鞍華試圖通過純淨、皎潔、永恆的滿月來隱喻:每個人的希望與夢想就像那輪滿月,明亮而美好,在實現的過程中總是充滿了荊棘與坎坷,希望與現實的溝壑就像人和滿月的距離慾求不遂可望難即。

影片結尾處,兩鬢斑白的姨媽坐在冰冷的攤位前,後面的收音機傳來了姨媽感同身受、具有反諷意味的唱段:「吉日良辰當歡笑,為什麼鮫珠化淚拋?此時卻又明白了,世上何嘗盡富豪。也有饑寒悲懷抱,也有失意痛哭嚎啕。轎內的人兒彈別調,必有隱情在心潮」,姨媽吃著鹹菜,嚼著饅頭,品味著人生悲歡,令人唏噓不已,感慨萬千,浮生如夢,為歡幾何?讓人去思索個體直面社會問題和現實處境的困惑與失落。

回首繁華如夢渺,空有隱情在心潮。春秋亭外,依舊風狂雨暴,只是再無悲聲破寂寥。影片的最後,寬寬有一句神來之筆:「我終於成了個瘸子。反正我以前也不瘸過」。繁華落盡,過盡千帆,人生不能盡如人意,但求無愧於心。

註釋

①張首映:《西方二十世紀文論史》,北京大學出版社2004年版,第471頁。

②朱立元主編:《當代西方文藝理論》,華東師範大學出版社1999年版,第380-381頁。

③傑姆遜:《後現代主義和文化理論》,陝西師大出版社1987年版,第177-178頁。

【原載】 《理論與創作》 2007年第3期 舉報

評論