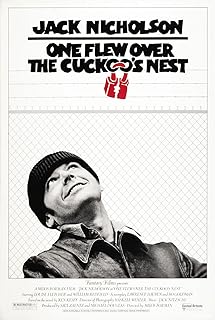

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

2009-03-01 07:59:13

瘋人院:秩序與自由之間的博弈

************這篇影評可能有雷************

看完電影的結局,我非常震撼和感動。但仔細考察這部電影的環境和演進,我認為是這並不是一部完全歌頌革命和自由的電影,雖然它包含著反抗精神和自由精神的因素。

瘋人院是精神病人的聚居地。男主角麥克默菲進入瘋人院之前,這裡秩序井然,醫生和看護們與病人互道早安,按時娛樂,服藥,開會和自由活動,偶爾還組織出門遊玩。病房裡經常播放著悠揚的輕音樂,護士長瑞秋雖然並不友善,但足夠專業。從表面上看,這裡是精神病人的庇護所,但它外表的溫情脈脈有一個嚴酷的基礎:所有病人都必須嚴格遵照既定的規則生活,不得反抗或懷疑醫護人員的意志,否則就會受到電擊甚至切除額葉的「治療」(懲罰)。

麥克默菲的到來打亂了這一切,他是啟蒙者的化身。他開朗熱情,天性無拘無束,對生活和人群有一種本能的熱愛。最重要的是,他並不把周圍的人當作真正的瘋子,而把他們當成和自己一樣的正常人,對他們有種兄弟般的感情,理所當然地認為他們應當和他一樣享受人生。「你們和那些街上的混蛋沒什麼不同」——這就是麥克默菲對同伴的態度。因此,他和緘默耳聾的酋長說話,教他打籃球,教大家玩牌賭錢,甚至略施小計,把他們帶領出去進行了一次海上釣魚。

於是我們看到,「瘋人」們的自我意識開始逐漸甦醒了,瘋人院逐漸出現了生機。最明顯的表徵是,他們開始表達自己的意見,開始「提問」了。我們看到,最初一次會議的討論環節,幾乎是護士長的獨角戲,病人一律沉默,麻木不仁。但後來,他們開始思考自己的生活並提出各種問題,一次比一次熱烈。「比利不想談論的問題,為什麼要逼他回答?」「為什麼宿舍在白天和週末要鎖起來?」「為什麼我不能得到我的香菸」

為了看棒球大賽而進行的兩次投票已經體現了這種甦醒:第一次,麥克只得到了猶猶豫豫的三票,第二次卻是全票——民眾的民主素質是在民主實踐中提高的。當然,護士張瑞秋壓制了這種病人們妄想主宰自己部份生活的行為,雖然兩次投票都是她這個實際上的獨裁者首先提議的,但顯然——獨裁是不可能改變的,民主不是目的,只是手段。

引起香菸爭端的第三次會議達到了一個高潮:「你們有什麼權利把我們的香菸扣留在你們桌上,只當你們心情好的時候才發一包?」要注意契奇維克歇斯底里時的一句台詞:「我不要他的香菸!我也不要他的、他的、他的、他的、他的、他的……香菸!我甚至不要你(指麥克)的香菸!我要我的香菸!我的、我的、我的!」

這裡強調「我的」,其實在強調一種天然的合法性,強調人的自然權利,也即「天賦人權」的覺醒。

在這一次香菸爭端之後,一直沉默的酋長開口說話了。作為瘋人院裡一個真正健康的正常人,酋長代表的是社會中真正的清醒者和理性者,對環境具有理性的洞察,因而選擇了裝聾賣傻,默默地過著自己的生活。他不認為自己具有反抗或逃走的能力,但他的沉默並非出於麻木,而是代表拒絕:拒絕與權力或體制發生關係。而麥克也看出了這種洞察,所以他力邀酋長一起逃跑,「只有我們兩個」。

然而,麥克的計劃失敗了。他的計劃之所以失敗,就是因為他一直在獨善其身和成為領袖這兩者之間徘徊。理性告訴麥克,他不可能成為這樣的領袖,但他不由自主地完成了對病人們的「啟蒙」之後,潛意識裡又無法完全拋棄他的同伴(他們弱於他)。因此,他一次又一次地錯失逃跑的良機,並且被比利——這個享用了麥克的友誼和女人的年輕人——出賣。

讓麥克致命的行動,並非是他的最後一次「Party」,也不是他「誘使」比利與女伴發生了性關係——類似的麻煩他已經惹過很多次了——而是他對護士長瑞秋的攻擊。這時候,強權者暴露出了其容忍的底線:一切想要威脅其存在的人,必然會受到最不公正的、最嚴酷無情的報復。

比利遭脅迫自殺的悲劇發生以後,護士長說了一句話:「現在最重要的,就是回到日常秩序。」於是,瘋人院裡,「時間永是流駛,街市依舊太平」,病人們照常打牌、賭錢、吃藥,偶爾談起麥克。風波過後,英雄對於民眾,已經成為過去式和茶餘飯後的談資。只有酋長,還在苦苦等待麥克的歸來。然而,他等來的卻是一個被施加腦部額葉手術的、沒有靈魂的麥克。麥克的精神被殺死了,麥克也就隨之死亡了。

這時,酋長身上的力量復甦了,「我感覺自己像山一樣強壯」。他用枕頭悶死了被「改造」過的麥克,獨自一人,舉起了那個麥克不曾舉起的水箱,重重地砸向瘋人院的玻璃窗。他高大修長的身影在晨曦的微光之中,在灰濛濛的天空下的荒原上大步向前,漸行漸遠。

當強大的極權已然穩固之後,歷史就形成一種難以抗拒的慣性,如同瘋人院那張「精心研製」的作息表一樣,這就是秩序的力量。在瘋人院裡,秩序給予病人們保護,同時也造成他們被徹底剝奪自由的現實。民眾是具有疾患的。他們熱愛英雄,但同時軟弱無力、畏懼強權、只重視自己的利益、無原則可言。而且,正如李普曼說,民眾是需要被統治的——「我確實知道,對同居於一國或一地的人群來說,最大的必需品莫過於被統治,如有可能便實行自治;如蒙天賜,就受廉明政府的統治,但無論如何,非被統治不可。」當自由與秩序(權力)進行博弈的時候,其實是「利益」站在天平的兩端。而權力掌握著所有的資源,自由手裡則空空如也,高下立判。因此,瘋人院依然存在,而且還將存在漫長的時光。然而酋長畢竟代表著一種希望,一種實現理想的希望,儘管模糊,儘管在寥廓的原野上,他白色的身影只是滄海一粟。