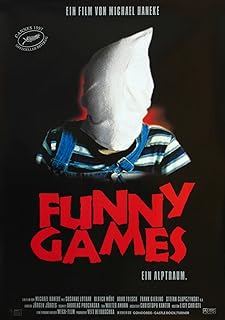

電影訊息

大快人心--Funny Games

編劇: 麥可漢內克

演員: Susanne Lothar 烏爾里希‧穆埃 Arno Frisch Frank Giering Stefan Clapczynski

趣味游戏/大快人心/你玩得起你玩唔起

導演: 麥可漢內克編劇: 麥可漢內克

演員: Susanne Lothar 烏爾里希‧穆埃 Arno Frisch Frank Giering Stefan Clapczynski

電影評論更多影評

2009-03-28 07:12:46

「你在看什麼?為什麼要看?」

(譯)

菲利普·海里曾說,除非能夠移情於那些受害者,否則你不會懂得什麼叫邪惡。移情,能夠使人設身處地地考慮他人的境遇與內心感受。它也存在於電影世界當中:電影使觀眾有了一種全新的情緒體驗。通過它,我們有機會可以從他人視角去理解人性問題。移情,通常被習慣定義為:人們感受到自己正在體驗他人感覺的一種情緒。而在感受過程中,將暫時喪失自我意識。事實也許並非如此。人們雖然在移情過程中變得與他人更接近,但依然需要自我意識。否則便不可能真正對他人的境遇產生更深刻的理解。本人將通過此文告訴大家,麥可·哈內克的《滑稽遊戲》是如何引導觀眾進入對媒體中的暴力情節的思考。

「移情效果」的發展潛力

在《滑稽遊戲》中,自稱為保羅和皮特的兩個外表溫文爾雅年輕人來到斯科比一家的假日居所,有預謀地對安娜、喬治以及他們的兒子進行侮辱和折磨。一開始,他們用高爾夫球棒打死了狗,敲碎了喬治的膝蓋骨。後來又強迫安娜脫光衣服以換取停止對她兒子的懲罰。彼得面帶笑容地提議玩一個「滑稽遊戲」:「我打賭在十二小時之內,你們三人都會完蛋!」這場對肉體和精神雙重摧殘的遊戲才真正開始。

《滑稽遊戲》可能算一部令人震驚的電影。而按照某些評論家的說法,它是一部令人震驚的充滿矛盾的電影。可能是指,影片不僅僅是單純的娛樂,也對娛樂、大眾和主流媒體進行了批判。《滑稽遊戲》產生的令人震驚的效果並非出於娛樂觀眾,而是帶有某種特殊目的。它並沒有將暴力情節簡單作為一種敘事手段,而是對暴力本身提出強烈質疑。然而在一些人的觀點中,本片在對於道德追求是失敗的。因為它導致觀眾對主人公產生了移情。正像Helsingin Sanomat的影評家賈尼·林德漢姆所寫:

這部影片有些壓抑,但絕不令人排斥。因為觀眾的關注點,並不在自身內心的平靜——謝天謝地,終於不可怕了——而是去同情於主人公的命運:親愛的導演,請不要再傷害他們了。只要始終緊密關注於情節發展,觀眾就不可能真正產生恐懼,也不可能真正地重新審視自己與暴力之間的關係。因為他沒有感受到暴力本質中最可怕的東西:隨意性。

林德漢姆的評論代表了很多評論家的觀點。這種觀點是以布萊希特思想體系為出發點。布萊希特認為,觀眾對虛構角色產生感情和認同感,會削弱他們理性思維,致使他們易於被意識形態所左右。而通過「陌生化理論」,布萊希特為政治戲劇或電影定義了專用模型。時至今日,仍然沒有人嘗試探索其他表現方式。但實際上,認同感和情緒化反應本身,也具有為精神和社會變革服務的潛質。它同樣可以促使觀眾以懷疑的態度對影片進行反思和批判。

本人認為《滑稽遊戲》所引發的移情恰恰可以使觀眾產生懷疑,並重新審視自己與媒體暴力之間的關係。通過對影片中受害者的移情,觀眾能夠更深入的理解暴力的因果關係。這一點並沒在庫布里克的《發條橙子》和奧利佛·斯通的《天生殺人狂》體現出來。對於這兩部影片,觀眾感覺不到或者很少感覺到移情作用。他們在觀看暴力情節時,更像是個遠處的旁觀者。兩部影片從某種程度上說,過於沉溺於精巧和自省,而不夠真正的極端。

暴力,作為一種生活方式

在「奧地利的變態殺手和家庭入侵者:恐怖驚悚片《滑稽遊戲》」一文中,馬庫斯·斯提雷哥寫到,《滑稽遊戲》所產生的恐怖,是來自於主人公所面對的既恐怖又令人迷惑的境遇。這種境遇「超過所有的理性行為、心理動機以及邏輯詮釋的範疇。」「正常」和「無目的」之間的矛盾為觀眾的移情提供一種空間。他/她也讓自己捲入其中。而存疑的矛盾,在影片一開始就已產生:當斯科比一家驅車去度假別墅的時候,音樂毫無徵兆地從歡快的喬治·弗瑞德里克轉變到喬治·澤恩的富於侵略性的重金屬。

在理性層面上,無論是斯科比還是觀眾都無法明白到他們即將面對的那種無緣由的暴力。而這等於為觀眾的移情提供了基礎。移情的產生,來自於共有的幸福感突然被兩個年輕人所實施無目的犯罪所取代。對這種「無目的性」的第一反應就是憤怒——在電影中,安娜對於保羅故意表現出笨拙行為感到失望和煩躁——但隨著局勢失控暴力行為突發,煩躁隨即被恐懼所取代。

斯科比一家在影片的噩夢般的經歷,深深觸動了觀眾。安娜和喬治既不能保護兒子也不能保護自己。正如費力克斯和斯提雷哥所說:

從那一刻起直至影片結束,我們大家都被捲入這場不能接受和理解的遊戲當中。這裡沒有任何「滑稽」可言——無論是被折磨的一家人,還是螢幕外的觀眾。於是他們禁不住對受害者產生認同感。

斯科比一家和觀眾會問兇手同樣的問題:「你為什麼要這麼做?」而得到的答案卻是荒謬不可理喻的。保羅在解釋皮特的行為時,說他是個「被紛亂世界所困擾,被空虛壓垮的嬌慣壞了的孩子。」他說話的同時,還有意衝著鏡頭眨了一下眼。

影片中布萊希特的悖論在於,觀眾在後敘事層面上保持與殺手相同的主觀視角,但情緒上卻站在斯科比一家這邊。彼得和保羅對著鏡頭向觀眾眨眼,並問道:「你認為他們會有機會嗎?你站在他們那邊,那你會賭誰?」彼得開槍打死兒子,觀眾沒有看到畫面(因此據有情緒宣洩的基礎,即懸疑氣氛通過暴力的畫面得以釋放)。當時鏡頭正對著正在廚房做三明治的表情冷漠的保羅。於是觀眾只能被迫藉助聲音和想像去體會暴力過程和結果。或者,便是通過受害者的面部表情:

在影片中,我們不斷看到的是安娜被摧殘後的臉。那是張因受到不斷折磨而逐漸神情渙散的臉。所有的人性尊嚴,都被不斷升級的侮辱所徹底毀滅。

《滑稽遊戲》的自我批判的特徵(在觀眾移情於斯科比一家時,彼特和保羅完整的陳述給觀眾)令人困擾。因為它迫使我們承認自己認可媒體暴力存在的立場。藉助布萊希特陌生化理論與對主人公的移情和認同感的結合,影片在道德倫理追求中取得成功。其效果要遠好於只採用其中的一種模式。當故事朝著不利於兩個年輕的殺手發展時(影片結尾處安娜抓起獵槍打死彼特),保羅為了改變結果拿起遙控器讓螢幕回放。他在回答安娜的「為什麼他們不乾脆的殺死我們一家」的問題時說到:那樣會失去對遊戲失控,並破壞我們大家的樂趣。

樂趣,作為「你為什麼要這麼做」的答案,正中要害。這種回答和那些追求極端暴力影片的人一樣荒謬。但事實卻是,此類以滿足觀眾開心娛樂為目的影片依然層出不窮。我們所處的大眾傳媒娛樂的現代社會的遊戲規則就是要製造娛樂。即使是通過暴力情節。

當喬治哀求彼得和保羅停止對他們一家的折磨時,保羅面對觀眾回應道:「片子還沒到結束的時候。」他接著說:「感覺可以了嗎?你希望一個可以接受的正常結局,是嗎?」斯科比一家的痛苦沒有結束,因為觀眾還希望繼續看下去。但由於移情於受害者,他們並沒有從影片中獲得樂趣。通過使觀眾強烈移情於受害者,導演哈內克試圖將暴力描述為:它既不是娛樂也不是生活組成部份,而是一種無法承受的痛苦。用導演自己的話說:「我還原了暴力的本質:發生在他人身上的暴力,也是一種痛」

評論