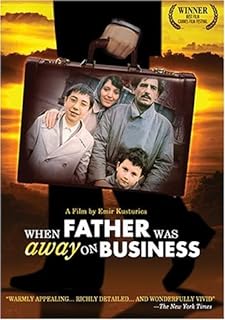

電影訊息

爸爸出差時--When Father Was on Business Trip

編劇: Abdulah Sidran

演員: Moreno D'E Bartolli 米基馬諾洛維克 蜜兒珍娜‧卡瑞諾維克 Mustafa Nadarevic

爸爸去出差/爸爸出差时/爸爸离家去上班

導演: 艾米爾庫斯杜力卡編劇: Abdulah Sidran

演員: Moreno D'E Bartolli 米基馬諾洛維克 蜜兒珍娜‧卡瑞諾維克 Mustafa Nadarevic

電影評論更多影評

2009-04-17 03:42:19

家庭中的隱喻

庫斯圖里卡拍攝這部電影的那一年我剛出生,只是在小的時候看見《橋》《瓦爾特保衛塞拉耶佛》之類的南斯拉夫電影,在小學的音樂課上有《啊,朋友再見》那首歌,後來才知道,現在已經沒有以前的那個南斯拉夫國家了。東歐一直都是複雜多變的,生活在那裡的人們大概是對自己的國家有著複雜的情感,他們當然愛自己的國家,但卻又不得不小心翼翼。米蘭·昆德拉肯定是愛著捷克的,但是捷克不愛他,於是他只好去了法國,他為自己國家人民寫的書自己愛的人民卻讀不到。曼徹夫斯基也一定愛著馬其頓的,但是教派之爭的戰火蔓延了許久,令他的作品滿眼悲傷。庫斯圖里卡也是愛著南斯拉夫的,只是他對狄托政權及盡全力的諷刺讓他只能漂流在外。這部電影不太像庫斯圖里卡的標準風格——荒誕、狂躁、熱鬧,故事奇特卻又寓意深刻,《爸爸出差時》出乎意料的寫實,片中的男孩馬利克打量著這個他不懂的成人世界,最後發現自己似乎在夢遊的時候更開心。

孩子在看著我們

《爸爸出差時》講述的是男孩馬力克的成長,從44年到影片結束的56年。以孩子的視野來講述成長絕非兒童片那樣簡單,甚至連成人童話也不是,更多的是在孩子的眼中反射出與他們的世界相異的社會。這樣的社會存在各種各樣的問題,可是那些孩子卻又在不知不覺當中重新踏上父輩們的路,做父輩們曾做過的事,成為父輩那樣的人。

在此,我不得不又一次引用劉小楓那個關於敘事家分類的著名說法,他認為最高級的一類是敘事思想家,他們不僅在生活的隱喻層面感受生活,並在其中思想。劉小楓認為基耶斯諾夫斯基屬於這一類,我認為除了基氏外還有其他的一些電影大師在這個範圍中。從拍攝孩子來看,敘事思想家絕不會僅僅是單純的拍攝孩子們學到的,恰恰是大人們應該學到的,是大人們看了之後應該感到害怕的。講孩子其實只是前景,講大人才是真正目的。比如楊德昌的《一一》,洋洋在鏡頭裡拍下一個又一個的後腦勺,是因為人們看不見它們,所以他拍下來給別人看。比如塔可夫斯基的《伊萬的童年》,本應該拿著玩具的伊萬卻拿著槍枝,本應有布穀鳥的樹林卻佈滿了鐵絲,而其實孩子根本不知道什麼是戰爭。又比如安哲羅普洛斯的《霧中風景》,亞歷山大比成年人更懂得尊重與悲憫,他們的慢慢尋父之路已經被成年人遺忘。還有庫斯圖里卡的這部《爸爸出差時》。

影片開頭,向我們描繪了馬力克的生活:慈愛的母親與寵愛他的父親,有個喜歡電影膠片和手風琴的哥哥,有個胖胖的朋友,他與哥哥快要行割禮了,與周圍的孩子無異。馬力克甚至可能比其他孩子還要幸運些,因為自己的爸爸是黨員骨幹,經常出差,會給他帶回小禮物,還能帶他去看女飛行員的飛行表演。然而這樣的生活很快結束,在他行割禮的那天,爸爸因為政治問題被舅舅帶走。馬力克以為爸爸只是又出差去了,可是我們知道出差的原因,以前是去見自己的情婦,這一次則是因為對一幅漫畫無意的評論。孩子的思維是直線的,也正因為這種簡單,被掩蓋在背後的真相才讓我們唏噓。馬力克想要的足球,舅舅可以給他,但舅舅是讓爸爸「出差」的人,所以媽媽拒絕了那個足球。跟媽媽一起去看爸爸,他像以前一樣騎在他脖子上對他說:「原來你沒變高也沒變胖啊?」。爸爸帶著馬力克出門,卻依然跑去鬼混,馬力克在桌下看見爸爸的腳攀上對面女學生的裙,他用火點燃了那條裙子。看見爸爸與媽媽廝打在一起,他跑過去緊緊抱住媽媽。誰說孩子們什麼都不知道?馬力克的哥哥更是有著與年齡不符的成熟,這個戴著厚厚眼鏡的男孩總是寡言的咧著嘴笑,他像個藝術家似的收集膠片,他喜歡看電影,還喜歡用手風琴拉那首《多瑙河之波》。對於弟弟的夢遊,他拿出鈴繫在弟弟腳上;為了讓馬力克拿出本打算買足球的錢交給媽媽,他竟然與弟弟扭打在一起,媽媽看見雨中兩個狼狽的孩子,他卻只是一臉堅定;在看見媽媽因為爸爸的偷腥與他廝打時,他也只是在一旁拉著風琴靜靜看。有同學說,這男孩長大了不是大善人便是大惡人。我倒覺得他的冷靜並非因為麻木或是其他,兩個都是他最愛的人,他能怎麼辦呢?有些藏於心底的情感或許更洶湧,不知道如何可以表達,所以我們選擇笑著沉默。馬力克是天真不諳世事的,而哥哥則在爸爸「出差」後自覺的幫媽媽分擔,那個一直拉著的《多瑙河之波》或許是希望家人在已經改變的生活中仍然能夠平靜。

割禮意味著某種意義上的成人,然而在馬利克和哥哥行割禮的那天,本應有著成長路上指航人意義的父親卻被帶走。突然成長帶來的空洞讓馬力克開始夢遊,在夢中他走過深夜寂靜的街巷,爬上高高山頂,甚至來到他喜歡的女孩的身邊。在夢裡他是自由快樂的,然而在現實中,他卻不得不目睹風流成性的父親與母親曾發瘋般打的女人動物般的交合。

洋洋最後對死去的外婆說自己老了,馬力克最後也說覺得自己老了,然後用被子蒙住了頭。在看見這一切後,馬力克選擇了夢遊,就如同奧斯卡選擇了尖叫和擊鼓。

父親形象的破滅

庫斯圖里卡1954年生於南斯拉夫的塞拉耶佛,複雜的出生背景讓他的作品無法讓人擺脫政治性的解讀。庫斯圖里卡本身在政治上也反對塞爾維亞的極端民族主義運動,曾要求與該運動的領袖公開決鬥,但遭到拒絕。他的作品大多熱鬧非凡,裡面有著巴爾幹半島歡快的音樂。婚禮和聚會場面在他的電影中頻頻出現,氣球、鮮花、美食和幾近瘋狂人們在一起。他喜歡吉普賽文化的自由,在《黑貓白貓》中,更是對這種嚮往做了淋漓盡致的描繪。這種癲狂的狀態也表現了巴爾幹地區幾十年來政治的混亂,荒誕的生活卻也正是高壓下人們的另類寫照。因為政治原因,庫斯圖里卡的作品一直得不到東歐評論家的好感,認為他是在醜化自己國家而博取西方觀眾的寵愛。其實並非如此,就像他的那部著名的《地下》片尾,在瘋人院裡被關了幾十年的伊萬跑出來,攔了一輛車,對司機說要去南斯拉夫,司機大笑著回答:「地球上已經沒有南斯拉夫了。」在拍到這裡的庫斯圖里卡一定是飽含熱淚的,他選擇用魔幻現實主義的方式來表現自己災難深重的國家,並非不愛,而恰恰是因為對它寄予的深厚希望。

為什麼庫斯圖里卡在《爸爸出差時》中描寫了一個溫柔賢惠的母親卻把父親描寫得風流成性,並且在出獄後仍然不悔改?母親在這部影片中近乎是個完美的人,美麗溫柔,勤勞善良,在父親被帶走後她獨自支撐這一個家,不僅要照顧兩個年齡還小的兒子還要照顧自己的父親。她因為父親的事四處託人,在米薩(父親)出獄後更是毅然帶著兩個孩子去另一個偏僻的地方與他重新開始。她並非不知道米薩的風流,也知道某種意義上說正是這種風流將他送進監獄,但她仍然原諒了米薩。在她得知出獄後的米薩又跑出去偷腥時,終於和他打了起來,但最後還是一家四口坐在床上吃葡萄。母親在這裡是無瑕疵的,而作為一個家庭精神核心的父親卻問題重重。他似乎只有在因為政治問題在農場裡勞動的時候對家庭才忠貞,即便是在接受考察的時候,他仍然是外出與女學生私會,甚至是當著兒子的面。米薩知道自己入獄是因為在火車上對情婦說的話,雖然他是黨員,仍然愛自己的政黨。但最後,他仍然與曾經的情婦抱在一起,不是因為懷念,也沒有溫情脈脈,而是充滿著報復與羞辱。有趣的是與父親的風流相比,作為導演用負面筆觸描寫的舅舅看起來卻十分忠貞,至少在片中看來並無混亂的私生活。米薩一方面對狄托的統治有所懷疑,但經過改造後隨即改正了自己的思想。當他得知馬力克被選為向主席獻火炬的學生時,他不僅親自寫了對主席要講的話,還一遍遍讓馬力克練習。我們大概都有這樣的經歷,廣播體操,政治課,迎接領導…其實什麼黨的方針,什麼階級鬥爭,什麼糖衣炮彈,這些詞在當時的年齡又怎能理解?所以在看見馬力克因為緊張忘記要說的話時,我們會心一笑並有些尷尬。是米薩(直接作用於馬力克的父權)讓馬力克緊張到忘詞,還是主席(在極權社會,作用於所有人的父權)讓他緊張?而片中,馬力克說是因為衣服上的別針。

馬力克看見爸爸與舅媽(爸爸以前的情婦)在地下室交媾的場面顯然是失望又憤怒的,不然不會抱著球瞪著父親而拒絕與他說話。挺著大肚子張羅婚禮的母親對發生在地下室的一切渾然不覺。父親的背叛是雙重的,既背叛了辛苦養家的母親,也背叛了馬力克心中的那個父親,他甚至背叛了曾經的情婦,米薩的帶著侮辱性質的佔有讓他的情婦在他走後選擇了自殺,卻不想襪子正好掛在噴頭拉環上,連自殺都變成鬧劇,大概是最可悲的事情了。馬利克對父親失望是因為其放縱的情慾,可父親的風流是否正是他某種失望的極端表現?所以他會當著馬力克的面勾搭女學生,會在打了母親後與她抱在一起,會與「告發」自己的情婦在弟弟婚禮上偷情。人們的行為往往與所處的環境相應,在這部庫斯圖里卡還算是溫和的影片中,只是父親有著混亂的生活,而《生命是個奇蹟》中在塞爾維亞與波士尼亞邊界,人們瘋狂的開著派對,那些所謂的愛國者們將古柯鹼放在連結兩國的鐵軌上,邊走邊吸。《黑貓白貓》中,隨處可見人們玩著槍枝與炸彈。《地下》的最後乾脆將狂歡放在了離大陸越飄越遠的浮地上。我贊同將米薩與其情婦的關係影射到南斯拉夫與蘇聯的關係上去的說法,因為庫斯圖里卡是被南斯拉夫放逐的導演,與塔可夫斯基和基耶斯諾夫斯基一樣。 舉報

評論