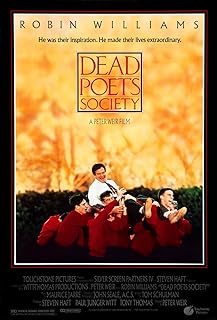

電影訊息

電影評論更多影評

2009-05-05 07:10:00

感情用事一回

最近看完一部如今紅到不行的勵志劇,《我的青春誰做主》,裡面有很多經典台詞。青楚說過一句:「一個人的一生如果沒有一次感情用事,那是一種遺憾。」楊依:「青楚,你知道你比其他女孩子優勢在哪裡嗎?就是你比其他女孩子理智!」青楚:「一直理智的,那只能是機器!」

這段話恰恰符合我看完《死亡詩社》的感受。

記得以前高三的時候看過一個小故事。內容大概是有一個人的家住在八十層。有一天他提著大包小包回家的時候,發現電梯壞了,無奈,只能走樓梯。當走到第二十層的時候,他覺得身上的負擔太重,所以打算把身上的物品放下,等回家後有時間再折回拿走。當他氣喘吁吁的走到第八十層,打算開門的時候,才發現,鑰匙放在了留在二十樓的包里。

其實這八十樓便是人的一生,鑰匙就是我們最初的夢想。在我們年青的時候,總會因為各種原因放棄它,心想,當功成名就的時候,再實現它也未遲。而當擁有了財富和地位,回顧過去,才發現當初的夢想,已經離人生越來越遠。

其實這個故事,還有這部電影,都沒有給我們一個明確的答案--我們的人生,到底應該追求什麼?

我一直對一個真理篤信不疑--每個人對幸福的定義都是不同的。有些人認為擁有財富和地位便是幸福,有些人認為精神上的富足便是幸福,有些人認為自我價值的最大實現便是幸福,有些人認為為一個愛的人付出所有便是幸福。幸福,從來就沒有一個嚴格的標尺。物質和精神都不是幸福的單一決定因素。精神上的富足沒有物質支撐顯得脆弱,物質上的富裕沒有精神補足顯得單薄。

人生的幸福其實就像是一首詩歌。在教科書上,一首好的詩歌是由它的格調,韻律和修辭手法決定的。然後再提兩個問題:第一、解決詩歌的藝術性;第二、該詩歌的中心思想的重要性有多大。再按數學方法來解決,藝術性成X軸,中心思想成Y軸,一首詩歌有多優秀,便是它所在座標軸覆蓋的面積。電影裡,基丁老師說,這些全是Bullshit。

「我們讀詩寫詩是因為我們是人類的一份子……是因為生命和個體的存在,因為你可以在人生的戲劇里奉獻一首詩……」一首詩的優劣,從來就沒有一個嚴格的答案。同樣,一個人的人生幸福與否,答案和其他人無關。

而大多數人,隨著年紀的增長,慢慢失去了當初的信仰。在人生的最初最初,追求美麗和浪漫,便是最崇高的理想。而後,當社會的價值觀影響著人們,漸漸,事業的成就和安穩的生活便足以支撐人的一生。

當然,兩者沒有對與錯,只是價值觀的不同罷了。

人生為什麼會有反叛期,是因為當時長輩要將社會公認的價值觀強加於我們,這與我們追求美與浪漫的價值觀背道而行,當中的對立使我們產生逆反心理。可是,這段時間結束以後,大多數人會慢慢接受社會的思想,順著父母指引的道路走著,最後成為社會運轉的一個平凡的零件。

大多數的老師,便是社會價值觀的傳導者,他們讓我們相信,考上好大學,找到一份好工作,事業有成,安穩富足便是人生的幸福。可是電影裡的基丁老師不同。他認為,每個人都是不同的。揮灑出你特有的色彩,活出不一樣的人生,才是幸福。基丁老師的理論,無疑和社會主流價值觀相悖。

有人說:當我做學生的時候,遇到基丁老師這樣的師長該會有多好。

但是,做一個非主流,是多麼的危險,因為他註定要不被社會主流所接受。而且他造成的後果也是毀滅性的。偏激的尼爾,受不了兩種價值觀的衝擊,在父親的強權教育下,意識到自己生無可戀,最後用手槍結束了自己的生命。原本,他是一個在父親面前唯唯諾諾的好孩子,依著父親的計劃,用全優成績考上哈佛醫學院他便可獲得人生的「自由」。但是,基丁老師激起了他內心所有的不安份因子。他第一次感受到,表演才是他人生真正想要追求的夢想。兩種教育在他心中衝撞的火花讓他進退兩難,最後,他選擇死。

如果沒有基丁老師,可能他會繼續父親計劃的人生,順利升入哈佛,做一個出色的醫生,一切悲劇便不會發生。

我想到了村上春樹的《挪威的森林》。直子的自殺也是因為心中的「本心」和社會的主流相悖,最後她選擇人生在最美麗的17歲結束。價值觀衝擊的後果果然是毀滅性的。

在這部電影裡,基丁老師引用了梭羅的一句詩:大多數人都生活在絕望的平靜中。在價值觀衝擊的時候,絕望的我們不得不妥協接受,最後過著平靜安穩的生活。而幸福到底是什麼?再也不是以前絢爛的幻想,那些,終究只是美麗但脆弱的泡沫而已。

所以電影最後也沒有給我們一個明確的答案。導演的安排很高明。因為任何絕對的答案都只能是片面而武斷的。

只是,人的一生,年輕的時候,一定要趁叛逆期感情用事。感情用事,在青春的時候,那叫瀟灑。如果中年的時候還要感情用事,那便是幼稚和魯莽了。

p.s.喜歡電影那段諾丁在秋日的金色楓樹下踩單車豎琴的配樂,很贊。

評論