電影訊息

電影評論更多影評

2009-05-19 07:49:12

生活與生命的真諦

過去我所看過的有關相互聯繫的電影通常都是在時空上做文章,比如《蝴蝶效應》是改變過去導致改變現在,又比如《黑洞頻率》通過無線電將過去與現在聯繫起來,改變現在的同時改變了過去,從而最終改變了現在,但這部電影卻是將現實與虛擬緊密交融在一起,主人公哈囉德·克拉克在現實生活中真實再現了與小說所描述的一模一樣的情感和事件,而更有意思的是這些情感和事件是同步進行的。可以說,新穎巧妙的構思就是本片我最讚賞的地方。

順理成章,故事分兩線發展,哈囉德和作家各自的煩惱以及解決煩惱的努力。幸運的是他們的努力有了回報,哈囉德發現作家就是「敘述者」,而作家有了如何殺死哈囉德的靈感,然而努力的回報並不意味著煩惱的結束,事實上,一個煩惱的結束總是伴隨著另一個更棘手的煩惱的開始。哈囉德不想那麼早死,卻被作家為他設想的死亡感動,作家整整花了十年時間來寫這部傑作,卻怎麼也想不到代價竟是一個活生生的人的死亡。生死在令人糾結的一線之間,考驗是一個人的良心。如果說小說的悲劇結局可歌可泣,令人感動,那麼故事的結局就匪夷所思,令人憤怒,因而,作家放棄了完美結局,放棄了她寫作的習慣和宗旨,而哈囉德不僅成為救人英雄,還幸運的活了下來,可謂兩全其美。這樣的故事結局完全不出意外,因而影片最後走的是煽情路線,以烘托哈囉德的高尚人品,更以一段富有哲理和感情的長句總結,點出此片的涵義,對生活與生命的態度可以決定一個人的人生。然而,伴隨大團圓結局的出現,如幻滅了悲劇性的小說般,電影也趨於平淡,實在有點悖論的意味。但就衝著充滿新奇和趣味的前半部份,三顆星到手了。

影片首先成功的塑造了一個非常有特點而異於常人的角色——哈囉德,個按部就班、一成不變、機械乏味透頂的人,整天與數字打交道的他過著極其規律的程式化生活,這樣的人最惱怒最難以忍受的就是規律的破壞以及意外的發生。但當巧合成為必然,當未知成為既定,當日常生活被一股神秘的力量牽制、監控甚至擺佈,當被預告死亡卻對時間、地點、原因、方式、過程等確切資訊毫無頭緒,一切就變得驚心動魄、毛骨悚然。死亡預告的出現使本就一團糟的生活更混亂可惡,使本就神經質的哈囉德更坐立難安,但與此同時,教授與安娜的話給了他啟迪,他開始重新審視繽紛的外部世界和藏匿許久的內心。吃甜點,學吉他,談戀愛,哈囉德在生命的最後時光過著迥然不同的生活,卻不可思議的過上了最快樂的生活,這是他始料未及的。

從對恐懼死亡,到坦然面對死亡,再到積極擁抱餘生,哈囉德終於明白,只有發現、享受、感謝生活的美好,才能體會生命的美麗,只有創造生活的美好,才能創造生命的價值,這就是生活與生命的真諦。而這些美好其實就在自己的身邊,美味的食物、宜人的風景、動聽的音樂、精彩的小說、親密的私語、愛人的手與擁抱、精心挑選的小禮物、貼心的鼓勵和溫暖的安慰。。。這些可有可無的點綴恰恰影響了生活中不容忽視的元素,構成了生命中最重要的點滴,微妙而奇異。因而,哈囉德豁然選擇接受了作家給他的死亡結局,雖然現在比以前更留戀生命,卻證明了生命的意義和價值,死得其所。當一個人明知有辦法可以避免死亡,卻仍然奮不顧身救人,且不是僅僅為了經典小說的完成,這樣的人當然值得活下來,也就是為什麼作家最終願意把悲劇改成喜劇的原因。

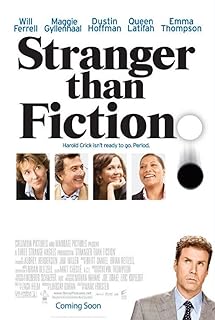

這部片子不僅有趣還很有啟迪,演員的表演也可圈可點。擅長喜劇的威爾·法瑞爾將哈囉德複雜曲折的心理歷程演繹的十分生動,今後可以考慮嘗試正劇甚至悲劇;艾瑪·湯普森將作家敏感、自我、神經質、某種角度不可理喻的特質表現的淋漓盡致;反倒達斯汀·霍夫曼因為劇本的關係發揮一般,不知當初選他是否考慮的只是票房號召力。唯一的疑問是,小說與哈囉德的關係是否緊密到哈囉德的生活完全受小說影響,以及除了哈囉德是否沒有人是受小說直接影響的。當然,所有帶有科幻色彩的故事都會遇到如何自圓其說的命題,或許無法解答,也無需解答。

評論