電影訊息

電影評論更多影評

2009-05-20 05:32:24

每個人生下來,都是有使命的。

先記下最喜歡的鏡頭,和《放牛班的春天》《死亡詩社》里都有同樣意味的鏡頭。就是結尾,當Katherine坐在汽車上離去的時候,窗外出現了貝蒂,笑的很燦爛,又像要哭。然後左邊的車窗外的是Giselle(個人最欣賞她),她們都騎著自行車來為她送行,凱薩琳向車後窗望出去,Connie,和她的學生們,都騎著自行車來了。(插一句,在女權運動歷史上,女性能夠像男人一樣騎自行車本身就是很有標誌性的歷史事件)

在《死亡詩社》里,是Keating被迫離開教室的時候,曾經最膽小的學生對他喊出:【哦,船長,我的船長!】然後毅然站到了課桌上,堅定地忘向他。然後,第二個學生也站起來了,第三個,第四個……沒有全部,但是也並不少,已經足夠開始改變什麼,他們已經戰勝了陳腐的生活,他們會找到自己的生活,和理想。和生命的真理。

(再插一句:哦,船長,我的船長。出自一首獻給林肯給美國人民指引了方向和希望的詩)

《放牛班的春天》,和這兩部比起來,是更偏重「情感」的,。一事無成的學監克萊門特,最後也是被趕走的結局,當他離開時,從窗戶里伸出一雙雙孩子們的手,孩子們的歌聲,和充滿希望的紙飛機……

這三部電影的三個場景,同樣的意義,同樣感動人。

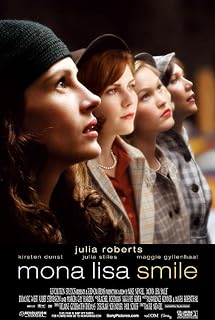

都是看過兩遍以上的電影,《蒙娜麗莎的微笑》是很年幼的時候在CCTV6看過,只記得大概。今天又忽然找出來重新看了一遍。第一遍看電影,往往只能跟著導演的意圖走,第二遍看了之後,才開始能有自己思考的東西了。

《蒙娜麗莎的微笑》是屬於「漸入佳境」式的電影,它並不討巧,真正懂得它表現的東西的那些人不會看著電影(不屑於),而去看了這電影中的絕大多數,又無法真正懂得。

我想這部電影唯一的意義,就是記述了一個時代。記述這場剛剛開始拉開序幕的運動,或者文化,或者人類進入更上一個階層的預備期。

人 究竟該如何活著?

不要說千年來一直依附於男性的婦女,連男性本身,都不清楚這個命題。這是屬於整個人類的命題。所以才先有了《死亡詩社》。

人活著,是要找到自己,生命本身毫無意義,是我們在賦予它意義。

生命就如同一面鏡子,真實的反映著你。

人活著,就是要找到自己的意義,實現自己。而這【意義】,全然是你的。你認可了怎樣的意義,就是你的使命,而不是那些別人,家庭,社會所強加於你的「意義」。

當Keating ,Katherine們不得不被這個世界所不包容的時候,可是,仍然有人已經站起來了,這些,少數的人先懂得了,這力量會不斷壯大下去的。人類的歷史是快速加進的,這最近100年的發展高度是遠遠超越之前1000前的。人類是一支不屈的種族。

每個人生下來,都是有使命的。

比起Keating , Katherine是遠走了歐洲,重新開始了她的征程。女性要走的路遠遠比男性困難的多,這完全取決於幾千年的「奴隸」身份影響,不是這區區100年便能夠完全改善的。

在中國,是可憐的區區幾年,最後十幾年……再插一句,在民國時期的社會風氣是相當「文明開放」的,可惜後面的幾十年完全倒退了

女人的出路,和男人的出路,是一樣的。我們活著的意義是相同的。

然而,在這些年的中國,生活越來越富裕,可是生存環境卻越來越惡劣。女性要想和男性一樣的地位,其本身的社會競爭力上就處於大大的弱勢。在這個時候的中國,女人們全體退化了,的確還有少數勇敢的女性,然而基本的環境比你能看到的更為險惡。越是勇敢的女性,也常常會被承認被讚揚,但在總的趨勢上,她們是更被人所「責難」的。

我所在地城市,在全國比較而來,還是比較開放的。但是傳統的力量依然深深紮根。大部份的女性只被要求一份穩定的工作,和一個家庭。就像那個放羊孩子似的不斷輪迴。

她們不知道生命的意義,她們只是遵照社會,家庭的要求而活著。那些長輩們是真心的告訴她們「我們都是這樣過來的,大家都是這樣的。這樣才是正常的。」(生命就是如此。)

生命真的僅是如此嗎?

我們的使命呢?

每個人生到這個世界上來,都是有使命的。

(真理是艱難的前行,引領著那些用石頭砸它的人群)

男性和女性的戰爭,從遠古時代就開始了。也不會即將停止。種種「現實」「現象」下的核心都不過是人與人之間的爭鬥(男人和女人。大人和小孩。白人和黑人……)

我常常覺得,人類的歷史是以如此超速的前進,也許很快,也就結束了。可是照著人類本身的畸形發展卻又一直積極向上來看,也許,在幾萬年後,真的會有一個成熟的,健康的,生命群體,繼續前行。

健康的社會裡,用通俗的話來說,女性和男性的地位相等。等女性到達這一程度之後,她們將同男性一起,探尋生命的奧義。是彼此相持相助。而不是任何一方對另一方的打壓。

蒙娜麗莎們,只是剛剛開始第一步

2009年5月19日 清畫兒湄 21:22

評論