電影訊息

電影評論更多影評

2009-06-01 00:31:39

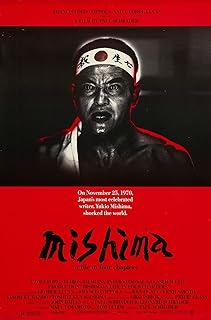

《三島由紀夫傳》——美麗的壞牙齒

美就像是顆壞了的牙齒,它會磨你的舌頭,還會疼痛,不住地強調自己的重要性,最後你終於忍不住疼痛找醫生把它拔了,不過你看著手中血淋淋的牙齒說,這就是它嗎?

——《三島由紀夫傳》

一.美麗

這是電影《三島由紀夫傳》中的一段對話,處於全篇四個章節中的第一個章節「美麗」之中,但我卻覺得這是對三島一生的總結。三島由紀夫,作為一位日本戰後文學史,電影史甚至整個藝術史上最為重要的人,作為東方文化在西方具有著最為重要意義的人,作為日本極端右翼軍國主義分子中最為重要的人,他的一生和他的作品同樣擁著不可抹殺的傳奇色彩。三島去世已久,但對於他還尚未產生任何的蓋棺定論,人們對他的人生及作品的紛爭一直都未平息過,而他也用自己的生命譜寫出了一部最為戲劇化的戲劇,最為電影化的電影,最為文學化的文學作品。

作為一個藝術家,無論你處於藝術門類中的哪方天地,追求美都是一種至高的境界和最終的目標。三島自己即是一個絕美的男子。雖然看過三島本人相片的人不一定會覺得三島的外形是屬於「帥哥」一類的,至少他的個頭兒並不算高,甚至算是矮小,但三島卻在追求著一種肉身與精神相互交錯渾然一體的美麗。在精神與意識方面自不必說,從幼年開始便發表詩作的三島自小就開始構建屬於內心淨土的那份美麗,而到了三十歲之後,他又鍛鍊出了一身肌肉,至使他自己從外形到內心都擁有了一份剛柔並具的日本男子的美麗。很多人都說三島一生都在寫兩部作品,一部是他筆下的作品,一部便是他自己人生的作品。如果說在三島筆下的作品中,我們還需要要不停地發掘才能看到主人公們與三島的相似之處,那麼在三島人生的作品中,他已經為我們打造好了一個更容易捕捉的極美的主人公形象。

美麗是什麼,這不僅是三島一生都在追求的問題,也是人們自古以來的疑問。很多人都認為美麗是一種天然去雕飾的自然境界,但這只是一個片面的說法,大多數玉石還真的是需要拋光雕琢的。不過有一點應該是無可厚非的,美麗絕不是大多數,並不是被大多數擁有,也不是被大多數發現,美麗絕對是一種特權。特權不單單是一種可為享用的東西,更多的時候它可能還存在著很多的風險,畢竟極致的美不是會被大多數所認可的,而美麗到了極致也會有著許多的變形。就像電影中那個小結巴看到女人的裸體後說得那樣,「真是太美了,很恐怖,逐漸逐漸變大,把一切都摧毀了」。美麗真的是一種極具破壞力的東西吧,不,也並不是美麗本身,而是追求美麗的過程,而是美麗所具有的誘惑力是充滿著破壞力的。就像一顆美麗的牙齒,它卻要磨爛你的舌頭。美麗刺激著三島的心靈,改造著三島的身體,結束了三島的生命。日本從來都是一個具有著極端傾向的民族,極端的好與極端的壞,他們似乎很容易走到一個極端的境地,影響著他人,破壞著自己——走上極端之路,是一種單純心境的表現,它沒有那麼多的猶豫不絕,沒有那麼多的旁思雜念,沒有那麼多的左顧右盼,單純地看待好與壞,善與惡,美與醜,把自己逼上了一種無法逃脫的極至之中。你當然可以站在意識形態的立場上批判三島的右翼軍國主義傾向,但你卻永遠無法忽視存在於三島個體內心的,一個完整的美麗的藝術品形象。

二.藝術

我從來不認為「藝術家」是一種身份,也不認為「藝術工作」是一種職業類別,從你選擇了藝術開始,藝術便成為了一種自我認證,你便永遠也無法和這兩個字分離開了。很多人都在講三島是一個最會演繹自己人生的人,甚至說三島是一個最會用自己去炒作自己的人。真是這樣的話,三島最後以肉身的死來換取自己作品的不死,那他付出的代價似乎也太大了。換句話說,太多的人都死去了(甚至也是自殺),而他生前留下來的東西也並未能夠傳承很久。

桑塔格說「一位作家不因其所承受的歷史或恐怖事件之嚴重而成就其偉大」,這句話是斷然無錯的,但對於大多數作家來說,現實的嚴重性總會延伸到其作品當中,給作品帶來更多的表意層面,而對於三島來講,他作為一個藝術家則把其藝術作品延伸到了他的現實之中,讓他的生命具有了多層的表意。近現代的批評界有一種理論方向拒絕把作家和作品混為一談,我不敢苟同這種方法,至少在三島的身上,這種批評法並不適用。很多人都說三島中前期作品中並沒有反映出他後來的極端政治傾向,更有人說《憂國》的誕生只是三島在為自己的思想意識做著辯解。但作為真正意義上的藝術家,基本上都是在無休止地進行著對自我精神的闡釋和辯解,特呂弗說一個電影導演一生都只在拍一部電影,那就是他自己——這句話不容質疑,畢卡索一生的藝術創作歷經了七次重大轉變,甚至是自相矛盾的變化,每一次都印證了藝術家是一群真正的身隨心動,忠實於自己靈魂的人。也許藝術家都是唯心的吧,因為藝術本身就是唯心的,美也只存在於每個人的心中。

在電影中,仍然透過一段對話,準確地表達了藝術之於美的存在價值。作為藝術家,他不得不面對肉身衰敗的殘酷現實,儘管人體也許是世界上最不需要要修飾的美麗作品,但它卻無法長久或者是永久的保存。而藝術家的悲慘命運即在於,要用有限的生命去追逐無限的藝術,所以,藝術家的人生或許都是悲劇性的吧,就算你永不妥協,堅持自己,最終也會如同那顆壞了的牙齒,被人拔掉或自行脫落。

三.表演

三島用其一生的表演很好的詮釋了一個藝術家與其作品一樣具有著某種意義上的演義成份。三島的人生並不像常一樣是一種線形結構,而是一種錯宗複雜的交叉式結構。這並不僅僅是因為三島的內心之中的分裂,也在於他所選取的作品與人生的交錯表現方法。作為表現三島人生的傳紀性影片,《三島由紀夫傳》最大的成功即是選取了相同的手法進行展現。

首先影片選取了四個段落分別表現三島思想中的四個層面,分為「美麗」、「藝術」、「表演」和「筆與劍的平衡」。其次,在這四個段落中導演保羅施拉德又採取了三條線並行的方式來表現,即用黑白影像來展現三島舊日的人生經歷,用寫實手法來表現三島自家到自衛隊駐地發表演講直至切腹自殺的過程,並用劇場演劇方式逐一呈現三島在小說《金閣寺》、《奔馬》和《禁色》中試圖探索的主題與情節內容。儘管導演施拉德能夠用「馬賽克」一詞來形容三島那充滿著拼貼與鑲欠式的人生軌跡,並為之尋找到了一種很好的表現手法,但全片卻似乎只迷醉於對於三島的展現,並未能去深入挖掘和探討三島式人生與作品的內在誘因。

當然,這個問題不僅對於施拉德來講是個難題,甚至應該對於任何一個藝術創作者來說都是困難極大的。人生的表演不同於藝術作品的演繹,人們站在現實的生活中,很多表演都是不需要理由的,愛與恨,善與惡,思想上的任何轉化都可以是莫須有的。但是,一但人生的表演要被搬上藝術舞台上,它就不得不被賦於哪怕最為站不住腳的動機。毛姆在《月亮和六便士》中描寫了一個平凡無奇的中產階級男人思特里克蘭德突然有一天拋家舍業變成了一個追求藝術的畫家,他在敘述中不止一次地強調自己無法探求也解釋不了思特里克蘭德的裂變過程和思想誘因。毛姆的《月亮和六便士》儘管有著寫作原形,但畢竟也是一部虛構的創作作品,他本可以去描繪出思特里克蘭德的內心圖景,但他卻避之不寫,也許正是要告訴人們,人生的表演更為直接,更為莫名。

我不知道施拉德是否也有著毛姆的想法,但對於一個已經被眾人熟知的傳奇作家來講,拍攝他的傳紀,探尋內心動機無疑應該成為一個無法迴避的問題。不過,單就形式本身,施拉德可能也太忠於統一的表現手法了。三島的舊日時光就用黑白影像,三島的自殺經過就用寫實手法,三島的作品展現與詮釋就用舞台造型——這似乎在創作理念上也過於順撇了。其實基於三島的整個人生經程,我們完全可以用「戲夢人生」來表述。三島不僅在作品中創造出了無數人令人難以忘懷的人物形象,更是創造並出演了自己人生中最為重要的角色。你很難講作品中三島和現實中的三島哪個演得更像他自己,他們即有著統一又有著分裂。你無法區別哪一個三島更為真實,哪個更為虛幻,三島的表演真的達到了一種「假作真時真亦假」的境界,另其藝術創作得到了渾然一體的效果。我在臆想,如果將三島自殺的經過用一種舞台式的方法進行展現,將三島作品用黑白影像演繹,將三島的過去時光用寫實手法表演,那會是一種什麼樣的效果呢?另,儘管有人說作為今村昌平御用演員的緒形拳在外形上並不像三島,但比現實中長得更漂亮一些的緒形拳,也基本上達到了神似的地步。

四.筆與劍的平衡

談論三島,表現三島是逃不過他人生最後的介錯演出的,但我不知道為何在施拉德的影片中避開了介錯,僅僅展現了一點剖腹。也許施拉德覺得介錯過於殘忍了吧,尤其是在真實情況中,已經自己完成剖腹後的三島,被施以介錯時連續三次都未能被砍下頭顱,疼痛難抑的他甚至企圖咬舌自盡也未能成功,最後是換了施刑者才最終斷氣。三島,在期望用自己的筆,用自己的言語來影響別人未果後,將自己手中的劍(刀)插入了自己的腹中,讓那個被他崇拜已久的劍砍下了自己的腦袋。

作家的手中都會有一柄劍吧,在追求美的同時,他們都會試圖用那柄劍去斬斷那些醜的東西。魯迅先生手中的劍對國人來講應該是最明顯最耀眼的了,手中無劍的藝術家甚至不能應該被稱為藝術家。就像商業電影永遠只會給人們編織一個美麗的夢境來讓人們忘記現實遁匿於幻覺之中,而藝術電影則會反其道而行之,去故意點痛人們心中最為脆弱的那根神經。每個藝術家都應該有著這樣的責任,如果說追求表現美麗是藝術家的本能,而同樣也讓藝術家們逃之不過的就是手握利劍並適時準確的利用它的那份責任。

當然,對於中國人,包括世界上大多數正義人事來講,三島是拿錯了那把劍,最終他只有也只能用劍砍掉自己。如果他生在二戰時期,或許日本國內還會有更多的人去支持他,但他卻極不合時宜的在六七十年代高舉起了軍國主義的大旗,令他站在自衛隊本部的陽台上慷慨陳詞時得到的卻是無盡的嘲諷和噓聲。我在這裡並非是在感嘆三島的生不逢時,他這樣的軍國主義思想在任何時候都是不會逢時的,甚至也因此讓三島在我心中的完美形象大打了折扣,三島之於我來說只能是一個作品一流的作家,永遠也不會是一個完美的藝術家和思想者。但作為一個個體獨立的人來講,三島無疑找到了手中的筆與劍的平衡點,那即便是他自己。三島一直都在筆與劍的平衡中尋找著自我,失衡的狀態讓他迷失自我,難辨自己。三島也在筆與劍的兩端奮力地創造著自我,就像托爾斯泰在寫完《安娜卡列妮娜》後所說,在作品寫到後半部份時他已經控制不了安娜了,安娜具有了自我的靈魂。當然,托爾斯泰的話是在講述創作的經歷,但他卻印證了一個事實,自我似乎真的是無法被掌控的。當三島面對陽台下士兵們的嘲諷時,當他的軍國主義思想與武士道精神被人唾罵時,那一刻他應該醒悟到了他創作自我的失控與無效,而他的單純即在於,狠狠地試圖抓住對自己的最後掌控權——自我了斷生命——來最後強調他對於筆和劍的擁有權。而現實再次和他開了個大玩笑,他設計好的人選森田必勝並沒能完成介錯的儀式,而不得不改用賀浩靖執行——最終三島也未能按照創作的初衷來完成整個過程。

三島用手中的筆讓炫爛的櫻花綻放成為了永恆,他卻用手中的劍錯斬了自己的頭顱。筆與劍在別人的手中是因統一而達到了平衡,它們在三島手中卻是因矛盾而達到了平衡。三島可能真的就是那顆美麗的壞牙齒吧,它美麗的無與倫比,卻會割傷了舌頭磨損了自己,最終他被人/自己拔掉,一片血淋淋之中,我們看到的美麗還是曾經的美麗嗎?——三島,你在臨死的一刻,是否發出過疑問——這就是它嗎? 舉報

評論