2009-06-08 05:43:04

不如「讓上帝的歸上帝」

************這篇影評可能有雷************

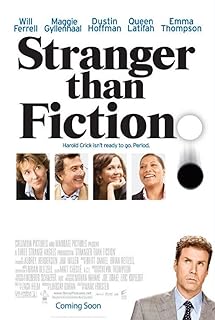

以為這是部喜劇,因為DVD封面上的男人是威爾·法萊爾,屎尿屁電影代表人物之一,沒想到是部精巧細膩的文藝片。

每顆牙逐個刷76次,上下、左右各38次;從家裡到公車站一定以每街區57步的步幅跑過6個街區,剛好趕上8點17的公車;用45.7分鐘吃午餐,4.3分鐘休息喝咖啡——指揮生活的不是大腦,而是手錶。這樣嚴謹呆板,一成不變的生活,究竟有沒有意義?

只要是文藝女青年,答案一定是「不!」,女作家凱倫·艾弗當然也不例外。哈囉德·克里克,她正在創作的新小說的主人公,就是這樣活在齒輪裡的人物。在艾弗的小說中,克里克是一個稅務官,人到中年,沒有妻兒,沒有朋友,嚴格按照計劃好的時間表作息,活得就像他戴在手腕上的那塊表。這樣的人物似乎就是用來殺死的——哈囉德的生活,看上去並不比案板上的一扇豬肉或者被遺忘在冰箱裡的一盒鳳爪更有生趣。

但是,一個已經切成兩半的豬頭還用得著殺嗎?作為一個角色,克里克本身就已經是行屍走肉、與死無異了。殺死這樣的一顆螺絲釘,對已經是殺人老手(她過往小說中的主人公都被她幹掉了)的艾弗來說,既缺乏挑戰性,又不足以令自己的小說贏得聲譽。她需要一個有新意的構思,讓哈囉德·克里克之死變得有價值。要想讓死有價值,首先就得活的有價值,魯迅不是說過嗎?「悲劇就是把有價值的東西毀滅給人看。」那麼,要想造就一幕成功的悲劇,首先得讓哈囉德脫離行屍走肉的命運,讓他擁有真正屬於自己的生活,成為一個豐富飽滿的形象。有質感的生活才是有價值的。毀滅這樣新鮮蓬勃的生活,悲劇才會觸目驚心。

這部電影的奇妙之處在於,哈囉德·克里克不僅存在於女作家艾弗的腦海和指尖,現實中真的有這麼一號人物。他一直和那隻操縱了他生活的手錶為伴,渾渾噩噩的活著——直到有一天,一個女人的聲音在他耳邊響起。他的生活和那個女聲敘述得分毫不差,他拿起牙刷,女聲就說「哈囉德·克里克每顆牙都要刷76次。」他從家裡走到公車站,女聲就說「哈囉德每天在某時某分上車」。這個彷彿先知一般的聲音,讓哈囉德困擾不已:自己的生活彷彿全在這陌生聲音的操縱之下。如果僅止於此倒還罷了,令哈囉德揪心的是,那個女聲竟然預言他將在「渾然不覺間」死去。

為了擺脫預言昭示的命運,確信自己精神正常的哈囉德向一位文學理論家希爾伯特求助。和希爾伯特的幾次談話,以及在那個聲音的「折磨」下,哈囉德開始思考自己的生活。那個聲音讓他意識到自己生活的平庸與機械,又道出了他總是壓制在潛意識中的心聲。又有誰會一出生就是行屍走肉的呢。在艾弗的小說中哈囉德怎樣走出被異化的生活,影片沒有交代——似乎是愛情;但作為活人的哈囉德的轉變就複雜得多:「先知」讓他意識到現實生活的荒謬,看似圓滿的生活其實是一片沙漠,愛情讓他摸到了新生活甜蜜的邊緣,希爾伯特或許是出於敷衍的指點——與其像塊橡皮似得活一輩子,不如把什麼稅務條例放在一邊,痛痛快快的吃頓小甜餅——讓哈囉德明了和堅定了自己的選擇,而「先知」的死亡預言則賦予了他改變生活的勇氣——死都不怕了,還怕活嗎?

哈囉德的生活就這樣豐盈起來了。他放鬆了下來,不再堅持那些古怪的習慣,比如每顆牙刷多少次,領帶一定要打成某種型之流,他學會了彈吉他——這個兒時的夢想,還收穫了甜美的愛情。哈囉德的生活一片陽光明媚,除了那個關於死亡的預言。哈囉德偶然在希爾伯特那裡發現,原來那個先知般的聲音的主人就是凱倫·艾弗,他立即找到艾弗,向她說明一切,請求她不要寫完結尾——那時候艾弗已經找到了哈囉德最完美的死法(搞笑的是,艾弗和牛頓一樣,都是受了蘋果落地的啟發),寫了梗概,正要完成最後的部份。面對哈囉德的請求,艾弗陷入猶豫和徬徨之中:如果這是真的,她寫出結尾,就將殺死一個活生生的人——更可怕的是,她已經殺了八個……但如果不寫,她就會和自己最出色的作品擦肩而過。寫,還是不寫,這時候變成了難以選擇、萬分沉重的「活著,還是死去?」

影片的三個主要人物都做出了自己的選擇。希爾伯特教授的選擇是「寫」。這不奇怪,搞文藝理論的誰不希望看到一部偉大作品的誕生呢?就像福樓拜所說的,一篇小說最完美的形式只有一個,作家的任務就是把它找出來。在希爾伯特看來,哈囉德非死不可,否則這篇佳作就將減色許多。「故事只有一種方式結束。」這雖然聽起來殘酷,但想想也是,林黛玉假如不死,那紅樓夢還能是紅樓夢嗎?哈囉德你就當是為藝術獻身了吧,何況他將雖死猶生,「主人公死了,而故事留了下來。」

奇怪的是,哈囉德也選擇了寫。我覺得影片在這一點上處理的不是特別好。稅務官不是文藝理論家,要死的也不是希爾伯特。愛人在家裡烤甜餅等他回來,美麗的新生活只要一個大跨步就能邁進,但哈囉德只是在車上看了一遍結尾,就下定了拋棄一切,甘心赴死的決心——這有點太輕鬆,太輕率了。如果硬要為導演找個圓場,那只能認為,哈囉德其實是個無可救藥的小說愛好者。

最關鍵的選擇,當然在於凱倫·艾弗。看過影片就知道,艾弗最終手下留情,勇救兒童的哈囉德雖然被汽車撞的七葷八素,骨頭斷了好多根,被包得像個木乃伊,但總算是大難不死,他將繼續享受甜蜜的生活:巴伐利亞糖餅乾、斯特克卡斯塔吉他和愛人在耳邊的私語呢喃——如果如導演所料哈囉德是個小說迷,他還能繼續看金庸和瓊瑤。

因為沒有把哈囉德寫死,艾弗的小說並不完美,就像希爾伯特所說,只是OK,而不是Great。但是艾弗心甘情願。至於原因,艾弗說的那段話像繞口令似的,可能她自己也沒想明白。

最終搞成一個大團圓結局,對一部好萊塢電影來說,在所難免。而且總比讓艾弗把哈囉德搞死了的好。任意決定世人死生,這不是屬於俗世的權柄,擁有這樣權力的,除了上帝,就是魔鬼。直到艾弗去找希爾伯特之前,她顯然和魔鬼挨得更近:酗酒、瘋狂吸菸、時常陷入幻覺(有可能是影片暗示她吸毒),形像一塌糊塗……倘若艾弗真的寫出了那個最完美的結尾,置哈囉德的死生於不顧,那她就難免和德國前輩浮士德一樣,墮入魔鬼的圈套之中。還好,艾弗抵抗住了誘惑(小說家反而比文藝理論家更能抵擋誘惑,難道是因為理論家寫不出作品?)。在決定放哈囉德一馬後,艾弗的形象顯然正常了——但也顯得平庸了。成為超人還是甘居庸常,這同樣是一道無解的難題。

在我看來,影片其實還可以採取另一種結尾,就是艾弗把小說結尾寫成開放式的,自己放棄裁判哈囉德生死的權力,讓上帝的歸上帝。就像《雪山飛狐》那樣,不也挺好嗎?而且還方便拍續集。