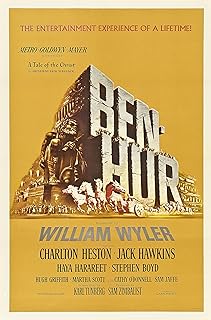

電影訊息

賓漢--Ben-Hur

編劇: Lew Wallace Karl Tunberg

演員: 卻爾登希斯頓 Jack Hawkins Haya Harareet Stephen Boyd

宾虚/宾汉/宾虚传

![]() 8.1 / 254,752人

212分鐘 | Sweden:219分鐘 (1970) | Sweden:224分鐘 (1962) | UK:222分鐘 (1993 re-release) | 214分鐘 (DVD edition

8.1 / 254,752人

212分鐘 | Sweden:219分鐘 (1970) | Sweden:224分鐘 (1962) | UK:222分鐘 (1993 re-release) | 214分鐘 (DVD edition

編劇: Lew Wallace Karl Tunberg

演員: 卻爾登希斯頓 Jack Hawkins Haya Harareet Stephen Boyd

電影評論更多影評

2009-06-08 20:15:08

電影《賓虛》:基督的故事

一

劉易斯·華萊士(Lewis Wallace,1827-1905)先生在和朋友的那次談論發生之前,對上帝和耶穌基督的事情還是一無所知。他的那位被人們稱為「偉大的不可知論者」的朋友——美國政治家兼演講家羅伯特·英格索爾(Robert Inqesoll,1838-1899)先生,像他以往在批判基督教時說的一樣,向華萊士誇口:只要幾年之內,華萊士先生的印地安那州家鄉的鄉村教堂,就會永久的消失,只能留在人們的記憶之中,而取而代之的是英格索爾先生的唯理論。

當英格索爾先生在談論時,華萊士先生發現了自己的尷尬——因為他對這一話題完全一無所知。而英格索爾的談論也引起他的興趣,於是他下決心好好的將英格索爾所說的上帝、耶穌和教會研究一番,而他在學校讀法律系時所受的嚴謹的邏輯訓練也能幫上他的忙。他希望好好的研究《聖經》,順便可以把耶穌的故事寫的生動些,告訴人們耶穌只是歷史上曾經出現的一個人而已——儘管他是一個偉大的人。

1880年,華萊士先生的這門功課終於完成,他推出了自己的著作《賓虛》,小說的副標題是「基督的故事」。這部著作驕人的銷售量證明華萊士先生的確做的不錯,《賓虛》在他生前就賣出二百多萬冊,而直到現在,此書仍在再版發行。但是,和他當初所設想的不同的是,華萊士先生對於上帝和耶穌基督的觀點,在他的研究過程中,卻發生了戲劇性的轉變。

當華萊士先生認真的研究《聖經》中關於耶穌基督的記載,和當時的羅馬帝國曆史背景以及猶太巴勒斯坦等細節時,他先前的立場不得不改變。因為任何一個嚴肅認真的人,在了解了這一切以後,都不能不承認耶穌基督的神性。而在此之前,華萊士先生只是想作為一種消遣來寫一本關於耶穌的書。而現在,他已經不再同意他的朋友英格索爾先生所說的一切,並且用他的書去告訴人們事實是怎麼樣的。

在華萊士先生的《賓虛》出版後,就受到電影公司的青睞。早在無聲電影時代,就有人將其首次搬上螢幕,而在接下來的時間裡,《賓虛》也被一次次的拍成電影。現在我們手中的這部影片,是導演威廉·惠勒的作品,由查爾斯·赫斯頓主演,在1959年首映。該部時間長達三個小時半多的影片在推出後獲得了巨大成功,為導演和他所在的電影公司贏得顯赫的榮譽,並且囊獲11項奧斯卡獎,成為當時奧斯卡史上獲獎最多的影片。

二

影片給人們講述了發生在猶太耶路撒冷地區從伯特利到各各他山的範圍內時間跨度是三十三年的事情,這其實在意指主耶穌基督。影片的主人公是小說作者華萊士先生虛構的一位名叫猶大·賓虛(Judah Ben-Hur)的猶太王子的人物。

羅馬政府的耶路撒冷新任總督的指揮官梅薩拉(Messala)來到耶京,他為了自己在耶京對猶太人的殖民統治,強迫自己的幼時好友猶太王子賓虛出賣自己的民族和同胞,以幫助自己的統治。而他的要求被賓虛拒絕,梅薩拉懷恨在心,藉口一次在羅馬總督巡視時發生的意外,指控賓虛謀殺羅馬總督,將賓虛流放,將賓虛的母親和妹妹關進地牢。

賓虛在流放途中,乾渴的奄奄一息。這時,過來有一個人將他救醒,並且遞給他水喝。羅馬兵丁揚起鞭子企圖阻撓,可是在那人面前,羅馬兵丁緩緩地垂下了手。賓虛被救起,也從那人身上得到了在苦難中生存的信心和力量,深信上帝必定會保守他的生命,他繼續踏上他流放的路途。

後來,賓虛作為奴隸在一條羅馬戰船上服刑。在一次海戰中,賓虛救起艦隊司令。艦隊司令給了他自由,將他收為義子,帶回羅馬。但是賓虛卻無意留在羅馬,他意欲返回耶京向梅薩拉尋仇。途中,一位東方博士在向他詢問,這位博士多年前受一顆大星的吸引,曾經獻禮於一位嬰孩面前,而那位嬰孩現在正是賓虛的年紀……。

賓虛返回耶京和迫害他的梅薩拉催馬驅車角逐於賽場。最終,梅薩拉喪命。賓虛尋找到自己的母親和妹妹,而她們已經身患痲瘋病,被隔離於谷中。賓虛看到自己親人病患卻無能為力,心中也充滿苦毒和仇恨。途中,他看到一個人在山山上向人們宣講:「虛心的人有福了,因為天國是他們的;……」。

賓虛帶自己的母親和妹妹從痲瘋病谷中回家途中,看到街上空無一人,賓虛追隨人群而去,看到羅馬巡撫彼拉多正在下令將一個人釘十字架。那人被鞭打、戴荊冠、身負十字架。賓虛認出那人,就是在他流放途中給他水喝的人。他乘盛起水,遞過去……。在各各他,賓虛目擊那人釘十字架,聽到那人說:「父啊,赦免他們,因為他們所做的,他們不曉得……」。

賓虛的母親和妹妹因為身患痲瘋病而痛苦不已。突然,這時天色變暗,暴雨如注。在各各他,那人的血從十字架上流下,雨水把那人十字架上所流的血衝到了下游痲瘋病人所處的谷中,當賓虛的母親和妹妹粘到那人的血後,她們的痲瘋病得到了醫治,而那人的血已經匯流成溪……。

三

1880年,作為一本書的《賓虛》面世,並且受到人們的熱情歡迎,為公眾所喜愛。而華萊士先生也在此書中完成了他生命的皈依和重生,找到了自己生命的救主,但是在當時人們對華萊士先生書中那位真正的主角耶穌基督的信仰卻並不熱情,至少有相當一部份人的信仰是這樣的。

在那時,自由主義神學盛行,人們高揚理性,以理性為信仰的試金石,在閱讀《聖經》時,宣揚「去神話話」,否認基督的神性,只強調基督的道德典範,認為憑藉基督的道德典範即可建立人間天國,而摒棄福音中的童女生子、基督三日復活、福音書神蹟等真理。美國的新正統主義神學家理察·尼布爾曾經評論這種信仰:「一個沒有憤怒的上帝,通過一個沒有釘十字架的基督,把沒有罪的世人,帶入一個沒有審判的天堂」。

而在1959年的電影《賓虛》時,隨著二戰的爆發,戰爭的殘暴摧垮了人們建立人間天國的美夢,自由主義神學已經式微,在普世範圍內福音派神學興起。而此時在二戰中飽受戰爭創傷的人們需要仰望耶穌基督在十字架上的寶血的救贖和醫治,需要對為人類釘十字架的耶穌基督的皈依與信靠。就像影片中一樣:不論是兵丁手中的鞭子,還是賓虛心中的苦毒,皆需耶穌基督的救贖,也只有耶穌基督可以救贖人們。

這也類似於影片中賓虛的經歷。經歷過二戰的人們,和電影中的賓虛一樣,一直活在創傷之中,雖然賓虛知道那位在路上賜他水者,也知道是他賜給自己生存的信心與力量。但是直到他在耶穌基督背負十字架時才認出基督,並且聽到耶穌基督在十字架上的言語,得到耶穌基督寶血的洗淨,知道應該皈依為他釘十字架者,應該仰望十字架的救贖和醫治,賓虛才從仇恨和創傷之中重生,賓虛經歷創傷的生命才得到釋放。

如果人們留意的話,在電影《賓虛》中,影片以馬槽的聖嬰誕降開始,以引領群羊的牧人結束,雖然整部影片的主角是賓虛這個人物,但是影片真正要告訴人們是影片中的那個身影——基督。在片中時時有細節出現,為基督釘十字架為罪人的犧牲和對罪人的救贖而打下伏筆。這也是影片的高明之處,不著筆墨反勝濃墨重彩,未曾大聲宣揚卻又人人心領意會,而影片的主角賓虛,是來講述和見證關於基督這一切的。

如果說,在1880年,華萊士先生是用一本名叫《賓虛》的書,完成了他自己從一個不可知論者到成為一個基督徒的個體性生命皈依的蒙恩見證的話,那麼,在1959年,作為一部電影的《賓虛》,已經是人們在群體性的仰望耶穌基督的救贖和醫治。的確,這個世界需要主耶穌基督的救恩。筆者也希望《賓虛》這部影片可以幫助更多的人來仰望主,仰望他的救恩。惟願這位為罪人釘死在十字架、三日後死而復活的主,他的救贖和醫治因信臨到每一位仰望他、信靠他、皈依他的人。

評論