電影訊息

電影評論更多影評

2009-06-10 05:03:10

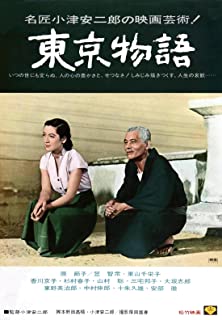

非風花雪月的孤獨瑣事

電影《東京物語》是日本著名導演小津安二郎的代表作品。電影拍攝於1953年,戰後的日本正嘗試著用一種驚人的速度從戰爭的廢墟中直起身子來,家庭——作為最小的社會單位,對於這種後工業化的深刻社會變革有著直接的反映。小津安二郎就選擇了他最擅長的家庭倫理劇的程式來講述戰爭對於傳統家庭人倫關係的消解這一不算新鮮的主題。

無關風花雪月,「家庭」二字一直是小津電影創作不變的母題。說來也奇怪,小津導演60歲的人生中,一直不婚,也堅持不要子女,但他的50餘作品中,描寫家庭生活得絕對能佔據大半壁江山。導演沒有做父母的經歷,卻深諳做父母的感受,並且在他的影片中一直以一個旁觀者的角度去敘述「父母」 、「子女」之間隨著年月增長而漸漸變得微妙的關係,語調平靜無波,甚至在生老病死的關頭面前都不抬一抬眼皮。小津這種在創作內容上的堅持,在他人看來固執得幾近可笑,究其根源,還是作者骨子裡無法移除的對於傳統人倫美、家庭和諧觀的偏執的擁戴。

我們在小津的鏡頭中看到:象徵著西方工業化集聚效應的煙囪不斷地吐著黑煙,年邁的父母乘坐著城市交通登峰造極發展的標誌——火車從遙遠的鄉下來到繁華的東京,他們的幾乎不能稱作目的的想法也是平凡樸素至真之極。我還記得影片中父母二人感慨般的對話:

「東京真大啊!」

「是啊。如果在這種地方失散了,可能一輩子都見不著面了吧……」

長者的無奈、慨嘆如散落各處、隨手可拾掇打包丟棄的舊記憶,他們的慨嘆似乎可以視作是對工業文明的一種溫柔的鞭笞,這種鞭笞卻是綿軟無力的。較之淳樸的農業文明孕育的一代,他們的子女也許在所謂城市文明格局的爭奪中更懂得玩弄權術、生財造勢之道,但是對於人間煙火的體察,兒女們更多的是假言歡笑的推辭和偽敬。看看忙碌的孩子,了解孩子們的生活,感受大城市的氣息……然而,傳統親族社會關係的破裂致使父權尊嚴的喪失,兒女們對於鄉下父母的三分嫌惡七分敷衍,因長期不能見面的孫輩們的漠視和疏遠,讓老人們越來越覺得自己成了「多餘人」。

一直貫穿小津作品中的兩條線索「幻滅」和「孤獨」,在《東京物語》中達到巔峰。電影開場10分鐘後,觀眾對於電影后半段出現任何波瀾曲折的情節已經不抱希望,逐漸習慣於導演慣用的落寞、黯然的敘述話語結構,鏡頭的缺乏變動讓幾乎讓觀眾把所有的注意力集中於劇情隨著主人公對話的推進中。小津在其創作中一直把鏡頭視為戲劇張力之源泉,在此部影片中,鏡頭更是猶若吸納感情的容器般,傾吐導演的冷嘲和衷腸。兒女們不是不愛自己的父母,只是他們太自以為是地以為自己隨便什麼方式都能愛得起,加之形成各自的家庭,他們很容易陶醉於自己擔任父母的那份責任和操勞之中,忘記了自己的另一重身份也是兒女。在父母的眼中,再大的子女也還是半大的孩子,當父子兩輩人的親緣、血緣紐帶被地緣的隔閡所屏蔽,最先閉目塞聽的總是自大的兒女們,而勞心累體一輩子的父母們卻只能守著所謂兒孫的尊敬和孝順的空殼追憶兒女們的幼年。孤獨者總是父母,似乎只有等到兒女也熬成了父母,才能體味父愛、母愛之深重乃生命不能承受,但是他們此時也終被自己的兒女遺忘得只剩一個孤獨的影子。

影片的最後,小津安排讓家庭中最長的女性——母親安靜地離去。鏡頭沒有直接描寫她的死亡,家中的兒女們甚至在這個時刻都不能聚齊,在場的兒女們只是靜靜等待著,母親的死亡甚至像一場可預知的暴雨,雨過天晴,在屋簷下躲雨的路人們便迫不及地分道揚鑣了。

父親的形象則是寫滿隱忍品格的一張滄桑臉孔,他不像他的妻子會對兒女們的行為表現出欣慰或不滿,他是最符合觀眾普遍道德價值之所在,然而他卻不善於用這種固有的民族性的價值觀念對兒女加以評價或者批判。老人嗜酒,經歷衰老、戰爭、喪子的一系列苦難後,他更關於注其喜悲於濁酒一壺,含著縱橫的老淚嚥下人生的甘苦。

京子、紀子,一個是年幼的尚未離開父母的小女,一個是中年喪父的兒媳,作為民族文化中傳統家庭觀念的守衛者,可能是觀眾最喜歡的角色。縱觀《東》,全片並無任何大奸大惡之輩,性格分明的角色寫實描寫觀念幾近苛刻到讓每一個觀影者在不知不覺中開始由自省到反思的過程。傳統與現代之間的矛盾緣來已久,每個人都是現代文明的受益者,同時,又都不自覺地在拆解著傳統文明中可貴人倫關係、社會關係的巨鏈。還是回到開篇的認定,這是一個世俗而不俗套的故事,因為導演相信,以婚戀關係為經、親情紐帶為緯的世俗生活本身就具有非常動人的力量。

《東京物語》,一條斷裂的孤獨的河流,獨見起深,有心無力,我惟靜默視之。

評論