2009-06-12 04:31:39

關於李檣

************這篇影評可能有雷************

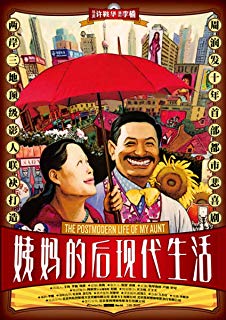

李檣是誰?一個僅憑藉三部電影作品就躋身於編劇界「百萬俱樂部」的新寵?一個你或許不曾耳聞但卻就足以和劉恆,蘆葦這些大腕們相提並論的新銳?但這些身份都只是毫無意義的虛指。李檣存在的最大意義是對一個詞語--「編劇電影」的詮釋,一種完全由編劇筆下的故事來主導,導演的作用淪落為僅僅是用影像語言把故事講得更完美些的電影。

縱觀李檣的作品,你便會發現,無論與他合作的導演有多麼大的名氣或是有多麼強烈的個人風格,在他的故事面前,都不得不完成自我身份由工程師到工匠的轉變,他們不得不屈從於李檣的故事。導演成了傀儡,編劇才是背後的主謀。導演的身份在轉變,但李檣講故事的風格卻不曾改變。他所有的故事都讓人有似曾相識的感覺,這種多少有點近似於自我複製式的創作反倒成就了他的獨特氣質。

李檣的故事裡,一個永恆不變的主題是理想與現實的衝突。這當然不是什麼新鮮的值得大書特書的內容,因為自從人類有意識開始,這個話題就被所有喜愛思考的藝術家們在自己的作品裡反覆提及。即便電影只誕生了區區一百年,有關這個主題的優秀作品也絕對不在少數,譬如大衛.里恩的幾部傳世經典--《阿拉伯的勞倫斯》《日瓦戈醫生》都在其列。但一直以來,似乎人們更喜歡的是描寫理想與現實矛盾相撞後產生的火星四濺般的慘烈情景,然後在此之後留給自己和觀者一定的空間來思考這種碰撞產生的原因。而且幾乎所有關於這個話題的探討,最後的結局必定是悲壯的,理想主義者們無法調和自身與生活的矛盾,理想一次又一次在現實面前破碎,又不願放棄自我,最後只能慨嘆命運,以悲劇作結。雖然李檣仍然沒有走出悲劇的範疇,但是他側重的角度卻是極富有新意的--理想與現實碰撞之後是什麼樣的?他更喜歡描寫的是理想破滅的過程,精神萎縮的過程,生活吞噬個體的過程。他不是個哲學家,你所期待的一些東西,比如關於原因的沉思,對命運的嘆息等,在他的作品裡都無緣得見。但這並不能證明他的淺薄,其實他給出的答案就是--沒有答案。理想與現實永遠都是不能共生的,所以對原因的探討也是無意義的,與其日復一日的妄費心機去搜尋蒼白且牽強的理由來作為自己哀嘆的資本,還不如乾脆把一幅幅真實殘酷的圖景展示給你看。這種動機使得他的作品看上去多少有些病態。不過,這並不妨礙他從另一個不同的角度去探討命運。他也並非是一個歷史學家,曾經有不少人稱讚《孔雀》極具歷史價值,是一部用來探討上個世紀六七十年代中國社會人們精神狀態的絕佳文本,這種說法似乎又一次誤讀了李檣。當然,在一個社會,歷史,背景這些元素佔據批評界主流話語權的時代,的確很難在第一時間得出其他的結論。但是事實是,李檣在之後的兩部作品裡,把這種對激烈衝突後精神萎靡狀態的描寫成功推廣到了其他的年代與地域,無論是屬於過往的八九十年代,還是屬於今天的二十一世紀,無論是在偏僻的北方小城,還是發達的大都市上海,悲劇在不同的時間地點以不同的方式上演著,但呈現出的狀態卻驚人的相似。這無疑告訴著人們,有些東西是可以超越年代與地域的,理想破滅後的情景就是其中之一。

曾有人說王家衛的電影其實就是一個男人的故事,只不過故事發生的時間地點與男人的名字改換了而已,如果套用這個結論的話,其實你會發現,李檣的故事講的也不過就是理想主義者反抗現實失敗後的窘相而已,雖然背景大相逕庭,但最終卻總能殊途同歸,達成相似的結局。《孔雀》裡的二姐高衛紅,年輕時曾夢想著飛翔,期盼著美好的愛情,卻始終無法被家人理解,最終被家人當成了精神病,草草嫁人了事。《姨媽的後現代生活》裡的姨媽,不甘在東北沉淪,抱著對自己心中美好生活的渴望,一個人回到了上海,卻無法與周圍的人們正常相處,最後不得不再回到東北,找到自己的前夫,回歸平淡。《立春》裡的王彩玲,也是始終無法與小縣城庸俗的生活融為一體,總是夢想著在更大的舞台上閃現自我,但那終究也不過是黃粱一夢。三個女人,生活背景各不相同,最終命運卻異常相似,用李檣的話來說,那就是與生活的「和解」。即便是「和解」,悲劇的成份也過於有限,這種「和解」似乎更多包含的更多的是一種無奈的苦澀,更確切的說法莫不如說是「吞噬」。對抗,妥協,之後就是被無情的吞噬。夢想的消失是最大的悲劇,但它確實實實在在的出現在了李檣的各個故事裡。李檣無意去重現理想與現實激烈鬥爭的戰場,這直接導致了他的作品裡並沒有那些顯著的可以從始至終貫穿故事全篇的矛盾,都是一些瑣碎事件的線性發展,但實際上每件小事裡都寫滿了矛盾。因為戰鬥已經結束,所以他的故事裡要呈現出的更像是一種近似於精神在下坡路上不斷滑落的狀態。相同的描寫圖景也使得他的故事顯得很清晰,那就是理想主義者以自己的夢想與世界溝通,卻因為自己的天真與清高遭遇了阻礙,失意後的他們不得不放棄自己的一部份理想,然後重複之前溝通的過程,但仍然無法成功。他們無法與世界為伍,但又不得不向世界尋求幫助,結果就是反而失去了所有。當他們喪失了自己獨特的天性,甘心情願與世界為伍的時候,他們最終也變成了曾經被自己所鄙視的周圍人們同樣的存在。

在這樣一個永恆主題的前提下,似乎曾經的關於李檣故事的一些疑問都可以迎刃而解了。譬如說他的那種與傳統意義上文藝電影風格格格不入的幽默。如果只看命運,理想這些字眼,我們都會下意識的認為李檣的故事必定是那種充滿了變態與失落情緒的集合體,就像那些傳統意義上的文藝電影。譬如一根被生活,時間等元素摩擦得已經泛黃的顫抖的手杖,一雙無視觀眾,在孤傲的鋼琴上舞蹈的手,或者乾脆就是飯桌上從鼻孔里飛出的一隻蒼蠅?沉悶,壓抑,間離,噁心,充斥著一切缺乏激情的路數。但李檣也許是個例外,他的幽默是讓人堅持行走下去的一個理由。《孔雀》是略帶土氣的河南話的獨舞,《姨媽的後現代生活》是精明細膩的上海話與粗獷豪放的東北話的對抗,《立春》則是充滿了憨厚氣質的包頭話的旅行,僅僅依靠聲音,李檣便牢牢的抓住了你,更何況在這些故事裡你還可以看到娘娘腔的男芭蕾舞演員,把工友關進冷庫的白痴,在母親病床前邊下棋邊放肆說笑的男女。也許你開始有點不適了。是的,幽默只是假像,真相是幽默背後的黑色,在一些讓你發笑的快樂過後,無盡的絕望便撲面而來,壓得你喘不過氣。這更像是一種測驗,若是你可以立即停止笑容,換上嚴肅的表情,那麼看起來你還算清醒,至少你尚未被吞噬,因為來自李檣故事裡的笑聲,更像是主流對邊緣的譏笑,現實對夢想的嘲諷,跟隨著笑聲的,往往便是一種絕望。在我們依然不依不饒的用所謂的社會批判的角度分析李檣文本的時候,卻不明白自己其實已經走入了歧途,真相是這些故事除了精神狀態的展現意外,還有絕望情緒的流露。

在《姨媽的後現代生活》裡,許鞍華找來了大名鼎鼎的久石讓擔任配樂,但這卻著實成為了這部作品裡一個不大不小的污點。我並不想試圖否認久石讓的才華,我也曾被他音樂里對於憂鬱情緒的把握所折服。但他更擅長的是陽光下的憂鬱,是那種回首過往,然後嘴角淡淡一笑的感覺,就像《菊次郎之夏》那樣。如果憂鬱也是有顏色的話,那應該是一種海天結合似的的淺藍色憂鬱,哀傷有那麼一點,但悲傷的成份並不重。而李檣似乎更需要的是悲痛的黑色。他就是那麼喜歡在故事裡透露著絕望的情緒與放大痛苦。黑色,也就自然而然的成為了他電影的重要基調。這種黑色情緒,從最直觀化的視覺角度來看,就應該算是「殘破」意象的反覆展示了。他很喜歡把自己故事裡的人物設置成各種各樣的「殘廢」,這或許真的是一種病態化的審美情趣,他的劇本甚至可以視作一座資料最為詳盡的「畸形博物館」。身材臃腫的白痴(《孔雀》裡的大哥),瘸腿的小男孩,燙傷了半邊臉的少女與發瘋的老太婆(《姨媽的後現代生活》),滿臉疤痕的女音樂教師(《立春》),然而,這些看上去就令人作嘔的人物竟然就是李檣故事裡的主角。生活安然無恙,但理想卻早已千瘡百孔。傷痕,更像是夢想與生活相撞擊後留下的記號,讓你銘記曾擁有過的不堪回首的歲月,也在告訴著觀者,千萬不要試圖永久的保有理想,與生活作對,就算最後屈服,也要給你留下無法抹去的傷疤。不過比起生理上的缺陷,心理上的殘缺是更讓人心痛與無奈的。當曾經的畫家變成了今天的騙子,舞蹈家變成了強姦犯,歌劇家只能活在夢裡的時候,精神上的破損已無可挽回。李檣毫無保留的描寫病態的人生,或許是在清醒的現實里譏諷著生活在夢裡的人們,但我寧願相信他就是一個在夢裡失意的人。

李檣的故事仍將延續,有關理想與現實的衝突也永遠不會停歇,我們會現實得更加徹底,然後對著李檣筆下的故事露出輕蔑的表情,但是,總會有人會為此感到痛苦,因為夢永遠不會消失。有夢,就有希望。但有夢,就斷絕不了痛苦。

舉報