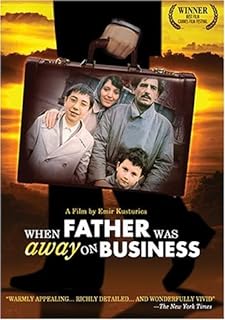

電影訊息

爸爸出差時--When Father Was on Business Trip

編劇: Abdulah Sidran

演員: Moreno D'E Bartolli 米基馬諾洛維克 蜜兒珍娜‧卡瑞諾維克 Mustafa Nadarevic

爸爸去出差/爸爸出差时/爸爸离家去上班

導演: 艾米爾庫斯杜力卡編劇: Abdulah Sidran

演員: Moreno D'E Bartolli 米基馬諾洛維克 蜜兒珍娜‧卡瑞諾維克 Mustafa Nadarevic

電影評論更多影評

2009-06-18 16:42:28

另一種人文表達——我的文藝裝逼腔調——兼談庫斯圖里卡

前兩天塗鴉到庫布里克的時候就想到他本家庫斯圖里卡,兩個庫都很酷,但不好聯繫在一起,琢磨了一會作罷了。前日VC上更新,看到《爸爸去出差》欣喜若狂。

對所有那些讓人在歡笑中渾身起皮疙瘩的人我的敬仰都如長江之水滔滔不絕。

庫布里克的作品哲學人類學社會學沉思濃郁,故而黑色冷峻的又更勝一籌,而庫斯圖里卡作為唯一一個丟失自己國籍的導演,作品中始終流露的其濃郁的尋根思想,「我在這樣一個國家(南斯拉夫)出生,希望、歡笑和生活之樂在那裡比在世上其他任何地方都更強有力——邪惡也是如此——因此你不是行惡就是受害」,「從前,有一個國家叫作——南斯拉夫……」 ,這種尋根不僅包括他對誕生國家的懷念,更有對那個已經不存在的國度的邪惡揭露,這種矛盾在其電影作品中府恰皆是。了解庫卡作品的人都知道,除了處女作《你還記得多莉貝爾嗎》與《亞利桑那夢遊》之外,探討的多少都離不開南斯拉夫在社會主義老大哥陰影的籠罩下,人們行為的黑色荒唐。就算在講述他樂隊的紀錄片《巴爾幹龐克》時,你依然會看到他濃郁的思鄉情結,其中歌詞更不乏對現世的無奈嘲諷:「自從北約把橋炸了,只能用渡船運輸,南斯拉夫是個不準時的國家,我們只好乘小船過河。當微風吹起,小雨落下,我就拿出手風琴打發時間,假裝自己過著優美幸福的生活」。

我第一次看到《地下》的時候驚訝得無以名狀,當一塊巨大的孤島漂浮在茫茫大海,人們在上面載歌載舞,從此過上了幸福生活,其象徵含義不言自明,我沒有跪求的眼淚一下子就蹦了出來。再看《流浪者之歌》,結尾的基督十字架像扶不正的阿鬥,電影定格在它轟然倒塌的瞬間,其象徵含義不言自明,我沒跪求的眼淚三分鐘也沒止住。再看他的喜劇《黑貓白貓》,那隻吃掉汽車的豬,不再匪夷所思,文明就是這麼不堪一擊,一頭豬就能將誇世紀研製出的高科技文明撕得粉碎,因為其象徵含義不言自明,我跪求眼淚也不下來了,當看到《爸爸去出差》,兒子米克大白天也藉著夢遊走向樹頂,幕然間回頭,衝著攝影機莞爾一笑,其象徵含義還是不言自明。我他媽再也不不漬貓尿了。

用兒童視角觀察世界,本來就可以發現諸多成人不能發現的問題。《小說面面觀》裡強調寫作時不妨採用主觀視角,福柯親身感受同性戀不能說僅僅是為了獲取另類感受,只是當正統題材,正統人物歷來都被深度挖掘的時候,換個角度站在邊緣人物的立場上講故事自然更能吸引人,當然故事能不能講得好是另外一回事。大部份中間人群就那點破事,上班下班,逛街吃飯,談個死去活來的戀愛,床上翻滾得汗流浹背,最後墳墓邊放著赫然醒目的花圈,坐擁孝順兒女重金買斷的風水寶地,這些能算得了什麼!而邊緣人物的選取我個人更傾向於極端化,比如兒童,妓女,精神病患者。這類題材雖然已經挖掘了不少,但相較於傳統,對邊緣狀態的發掘遠遠不夠,尤其是國內文學藝術,在一個異性服務氾濫早已成為公開的秘密的國度少見有像金基德那樣直面紅房子的,同性戀全國各地哪裡見到可以拿到檯面上大肆宣揚的,一旦被說差不多都是被說三道四。

突然想起另外幾部以孩子的視角來觀察和描述世界的電影,伊朗電影以孩童題材聞名於世,《小鞋子》樸實無華,一如義大利電影《偷自行車的人》的寫實風格。就像在文字上去除所有副詞形容詞,只剩下主謂賓結構,簡單乾淨卻深人人心,《烏龜也會飛》同樣如此。楊德昌的《一一》,小一一天真地以為拍下人的後腦勺就能讓世人看得全面真切。多少人喊著活得忙活得累,我常常不懷好意地想,有多少成份是工作要求,不得不忙得不可開交,還有多少成份是為了精明的算計,暗地裡與人的勾心鬥角,或者僅僅是個說辭。德國電影《鐵皮鼓》,根據同名小說改編,小說我瀏覽過一部份,因為涉及政治成份太多,沒耐心看到底,電影淡化政治,正合我意,從頭至尾我就被那種另類的視角與影風牢牢抓住,以矮人爺爺躲在祖母寬大的裙子下開篇,還是以祖母遠離塵囂在廣闊的天幕下烤著香氣四溢的馬鈴薯。中間卻悲涼好個秋。拒絕長大的奧斯卡對鐵皮鼓的每一次敲擊聲都是對人類尷尬文明的控訴。

很奇怪,在此國度我們所能關注的很多東西都是被限制於被允許的範疇,動輒來個閹割版篡改版,把一目瞭然的事情弄得撲朔迷離,這種境況我們似乎也見怪不怪了,一如電影裡米克爸爸因一句話獲罪,更恐怖的則如卡夫卡審判裡的約瑟夫K,被捕的毫無厘頭。

戈麥的詩描述的好,「我們是任何一個時代的磚土/圍繞著一根神明的圓柱/飛舞著,翅膀被鐵鏈鎖住」。 舉報

評論