電影訊息

電影評論更多影評

2009-06-26 01:23:03

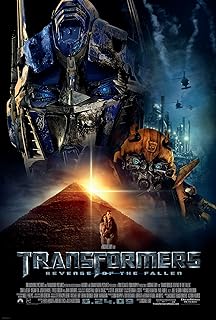

視聽風暴?垃圾噪音?這,不是個問題!

以「筆者」的經歷,日記《變2》

21日,中午,筆者以簡訊的形式收到來自滬上某影院的「第一時間」通知:《變2》將於6月24日零點,滬上首映。

22日,上午,「《變形金剛2》,上海,一票難求!」,登上滬上某報紙的頭版。下午,筆者在滬上某印刷廠看到,各商家、影院馬不停蹄地在早就印刷好的半成品海報上追加印刷「2009.06.24 全球同步上映」。

22日,下午,筆者驅車趕往滬上某影院,搶到了一張週三的團體票(小廳,場次:17:10)。

23日,下午,經筆者網路查證,原定上映的《功夫廚神》、《生日》、《騎劫地下鐵》等片紛紛消失在了局部影院的排片表上。

24日,觀影簡報,詳見下文。

25日,上午,經筆者網路查證,《變2》以1600萬美元,打破北美地區週三午夜場的票房紀錄。原先,該紀錄的保持著為《哈利•波特與鳳凰社》Harry Potter and the Order of the Phoenix(2007)的1200萬美元。同時,《變2》亦成為北美午夜場開畫電影排名第三的影片。前二名分別是,《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》The Dark Knight(2008)的1850萬美元和《星球大戰前傳三:西斯的復仇》Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith(2005)的1690萬美元。須知,《黑暗騎士》是週五開畫的。

觀影簡報:踏足影院之後,筆者很八卦地來到售票處,打聽《變2》的出票情況。一聽,嚇一跳。週五至週日,黃金檔的《變2》票價竟然高達一五〇RMB。搶錢一說,條件反射。再一想,湧入影院的人流,不正是傳播H1NI的最佳傳染源。罷!筆者,安安份分地拉回思緒,排隊,等待進場。

坐定位置之後,四處掃掃,左一對小情侶,右一對阿姨大媽。於是,整個觀影途中,左邊是竊竊私語加爆笑,右邊是劇情解釋加驚嘆,煞是熱鬧。細細想來,好萊塢大片就是有本事把各種年齡段、身份背景的人群拉入影院。索性,整個觀影過程並未出現上海電影節期間的「撒尿門」、「字幕門」、「聲道門」等狀況。147分鐘之後,人群在LP的「New Divide」(片尾曲)中散場,廁所爆棚。

以「視與聽」的名義,解構《變2》

言簡意賅地說,《變2》以華麗麗的視聽影像,重裝了經典好萊塢敘事電影的法則。格里菲斯剪輯的連貫性原則,由慾望(找到火種源,毀滅地球)形成目標的敘事過程、正反衝突明顯的對立面、人物的「心理主觀」視點(山姆垂死時的夢境),等等,不一而足。說得激進一點,《變2》的敘事結構走的還是老式冒險片的路子。甚至,我們可以得出這樣的等式:史匹柏+麥可•貝=冒險+爆破。並且,如果將「爆破」算作數學公式中的常量C,那麼整部電影基本可算作「奪寶奇兵」的金屬升級版。有意思的是,作為本片男一的希亞早在《奪寶奇兵4》4Indiana 瓊斯 and the Kingdom of the Crystal Skull的結尾處以一種曖昧的姿態(戴上瓊斯的帽子),變相地接過了老福特的衣缽。

再者,以類型電影的角度來說,《變2》更可看作青春性喜劇、冒險片、科幻片、動作片、軍備紀錄片的大雜燴之作。影片伊始,就是一道開胃菜:大遠景,公元前1700年,一群變形金剛來到地球,大打一通。隨後,五角大樓、學校,以雙線交叉剪輯的敘事姿態,展開劇情。你方唱罷我登場的目不暇接,一環接一環地交代故事基本線索。直到影片大約行進到1小時左右的時間,擎天柱死去,劇情節奏明顯加快(雙線變三線:人類、山姆、威震天),影片以時間對稱軸的姿態,過渡到下半段。狂派與博派爭相爭奪的「火種源」,成為了牽動整個劇情發展的「麥高芬」。自然,擁有這一關鍵道具的希亞,成為了整部電影的戲劇點。

毫無疑問,機器人的「變形」是《變形金剛》系列最大的噱頭。不似上一集的手持攝影和極快速剪輯,《變2》在處理機器人「變形」這一動作上。基本保持了一種「Long Take」的現實主義空間構建,觀眾可以詳實地通過「一鏡到底」觀看到整個變形的全過程。山姆廚房內的電器集體變形,就是一個極佳的例子。此外,由於有些金剛過於龐大,麥可•貝使用了眾多環形鏡頭,組合整個變形過程。比如,擎天柱的第二次變形。配合Linkin Park的「Nu-Metal」配樂,一個接一個由下至上的環形鏡頭,以局部帶動整體的姿態,一氣呵成地「幫助」擎天柱完成變形。

此外,《變2》還延用來《變1》即出現的大量逆光。幾乎每個鏡頭,都可以看到被鏡頭拉長的藍色逆光。這一手法固然可以追溯至史匹柏的《人工智慧》,但是《變2》顯然將其發揚光大。比如,擎天柱的死。完完全全映襯在殘陽之中的擎天柱屍體,瞬間昇華了英雄之死的悲愴。說道昇華,《變2》還運用了大量的升格鏡頭,來表現動作戲的劍拔弩張和感情戲的絲絲入扣。在此,不再贅述。有興趣的影迷,大可參考吳宇森的「美國製造」。

以「影評人」的操守,唾棄《變2》

「影評家們,你們歇歇吧!可以都給我閉嘴嗎?你們的記性也太差了。(《變1》全球票房7.08億美金)影迷觀眾,片子是拍給他們看的!而且,必須去IMAX劇院看,效果最好。」麥可•貝如是說。面對麥可•貝的叫賣,《紐約時報》的專欄作家曼諾拉•達吉斯(Manohla Dargis)將這部電影辛辣地歸納為以下四類影迷觀眾的喜好。其一,依然在玩變形金剛玩具的小朋友(或把這些玩具藏在床底的大朋友)。其二,認同蠢人專業戶希亞•拉博夫演技的青少年。其三,對著梅根•福克斯的海報流口水的發育男。其四,認為繞著沙漠開槍射擊是件酷事的大男人。英國《衛報》的資深影評人彼得•布拉德(Peter Bradshaw),更是給出了一顆星的打分(滿分為五顆星)。他說道:「冗長而又乏味的兩個半小時,就好像看著油漆慢慢變干,任憑腦袋被人用平底鍋狠狠地敲打。」

最令人啼笑皆非的是,影片前半段擎天柱口口聲稱的,「無需要指望天意來改變我們的命運」。到了影片下半段,則在前超能領袖的口裡變成了,「這,就是你的命運」。《變2》劇本上的表里不一,主題不明,成為了諸多影評人口誅筆伐的對象。為此,美國影評界第一話事人羅傑•艾爾伯特(Roger Ebert)說道:「如果你想知道這部電影講什麼,你根本不必勞心勞力地排隊買票。走進你家的廚房,請上一隊詩班,叫他們合唱『地獄之歌』,然後再叫一個小孩無厘頭地猛敲鍋碗瓢盆,最後你只需閉上眼睛盡情發揮想像力就可以了。」

當然,並不是所有的影評人都是偏執狂地痛罵《變2》。《洛杉磯時報》的專欄作家Betsy Sharkey,就在一篇題為《更多機器人、更多噪音,卻更不入眼、入耳》The film has more robots and more noise, but it's less than meets the eye (and ear).一文中客觀而中肯地說道:「嚴格說來,《變2》是一部男性電影。連綿不絕的爆炸,宛如一場特效之夢。此中,希亞•拉博夫更以青春的臉龐、瘦弱的身體、神經質的幽默演繹了一種大男子主義氣概……《變2》持續不斷的視聽轟炸,實在容易讓人神經疲勞。不過,足足兩個半小時的機車液壓轟鳴,到底是讓人為之癲狂還是讓人為之抓狂,一切就看觀眾自己的創作意識了。」

以「理論家」的辨析,縷析《變2》

事實勝於雄辯,無論你影評人怎麼唾棄,《變2》的票房火爆是不可否認的。冷靜下來,或許我們可以用愛森斯坦晚年書就的「陶醉論」,將《變2》昇華為爆米花電影的範例。相對希區柯克電影的「(觀眾)參與論」,「陶醉論」強調影片的形式——剪輯、節奏、影像的色調等——都與觀眾最自發的思維形式(意識流、原始思維)相呼應,並且引發觀眾自發和不由自主的強烈反應。從這個意義上講,麥可•貝的名言「操你媽的劇情結構」,正好符合了這一理論。《變2》的理性蒙太奇、軸對稱節奏、逆光、升格鏡頭,等等,時時刻刻地將觀眾的觀影情緒調度在冒險旅程與視覺特效之間。

考慮到,好萊塢向來就是製片人的天下。我們更可以套引尼采在《道德譜系》中的話為麥可•貝開脫——「最好把藝術家和作品進行恰當的區分。藝術家(爆破王)只是產生作品(《變2》)的重要條件,好比母親的乳房,培植的土壤,或者滋潤生長的肥料。」老生常談的是,沒有商業電影,就沒有藝術電影。商業語境,電影只是一種被製作的商品。《變2》,也僅僅只是一場高畫質和高保真的超級「聲光秀」!

評論