電影訊息

電影評論更多影評

2009-07-03 08:25:51

無處安放的青春

從某種意義上說,我們每個人的獨立成長之路是從畢業的那一刻開始的。只有在畢業之後,我們才能真正擺脫「慣性」的成長方式,開始了作為個體的獨立選擇。

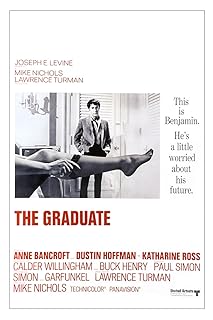

《畢業生》,講述了青春的迷茫和激情——男主角班傑明·布萊迪,出生於中產階級家庭,大學期間學習成績優異,能力全面發展。就是這樣一個在外人眼裡充滿前途一片光明的好學生,卻在畢業之後感到茫然,他只是本能的渴望「與眾不同」。父親和母親無法了解他,使他更加壓抑自己。由於經受不了父親好友的太太的引誘,與比他「大一倍」的羅賓森夫人發生了關係。之後卻又愛上了羅賓森夫人的女兒伊琳。然而,由於伊琳無法接受班和她母親的過往,加之羅賓森夫人的百般阻撓,決定另嫁他人。最終,班衝破重重阻礙,在伊琳的婚禮上,將伊琳奪回。

一、迷茫和反叛的青春

第一次看這部影片,就覺得自己無法承受男主人公那無限哀默的眼神。總覺得這樣的眼神裡包含了太多讓人無法承受的東西。

影片一開始,在飛往洛杉磯的飛機上,班對所有的一切都不聞不問,帶著一臉的茫然,對即將到達的目的地毫無知覺,猶如一個漫無目的的流浪漢。

隨著《Sound of Silence》的旋律的想起,班的行李滑過長長的通道——班到家了。等待他的是父母為他準備的盛大的派對,是無數成年人對他未來的建議和對他過去成績的讚美。在自己的家中,班竟然得不到一個安靜的空間和可以與之吐露真情的人。此刻,羅賓森夫人出現了。他引誘幾乎可以作為自己的兒子的班。一開始,班拒絕了。面對羅賓森夫人赤裸的身體,他結結巴巴,不知所措。但是,班的意志在他21週歲生日那天坍塌了。

班21歲了。但是那一天,班簡直就像是一個小丑,只是純粹的為了取悅他人。穿上父親送的潛水服,強迫在眾人面前做滑稽的表演。班不是沒有拒絕過。

「爸爸,我們能說一下嗎?」

「我不能再拖延了。班,你快點出來吧。」

「我想討論一下。」

「別讓大家失望啊,班!」

「爸爸,你沒聽我說嗎?」

「再等你十秒鐘。」

不管班有多麼不情願,他終究還是穿上了父親送的潛水服,從房間裡一步一步笨拙而又機械的往外走。所有的聲音都停止了,只剩下班沉重的讓人透不過氣的呼吸,只剩下潛水鏡外面的世界。世界依舊喧鬧與浮華。班潛入水中,久久地沉在水底。也許在水中更安全。班自始至終都無法融入「大人」的世界。

21歲生日讓班改變了太多。班開始抽菸了,而原來他的房間裡連菸灰缸都沒有。班主動邀請了羅賓森太太。但即使是這個時候,班也只是一個稚氣未脫的孩子,剛剛畢業的學生。在酒店裡和店員故作輕鬆和充滿謊言的對話更是將班複雜的內心世界表現的淋漓盡致——

「一個房間,我要開一個房間。」

「單人房還是雙人房?」

「單人的,就我一個人。」

······

「你帶行李了嗎?格萊斯登先生?」

「行李?有啊!」

「在哪裡?」

「什麼?」

「行李在哪裡?」

「在外面的車上。」

「那我叫人幫你拿進來。」

「噢,不必了······我的意思是······不必麻煩了。我的行李只是一把牙刷。我自己拿就可以了。」

「好的。那我叫人帶你去房間吧。」

「噢,其實就我一個人來的。行李也只是一把牙刷。我自己去就行了。」

「那請自便吧,先生。」

「我拿到了。牙刷我拿了。沒事了。」

在酒店房間裡,班的表現會讓人覺得他還沒有長大。與羅賓森太太的咄咄逼人相比,班始終都處於弱勢。顯然,他認為與羅賓森太太的這種行為可以算的上是犯罪。所以,他採用假名登記住房,所以他一進房間就拉上窗簾。羅賓森太太需要的只是性愛,她不要交談,甚至連接吻都不需要。

幾乎所有不想讓自己的青春墮落到無底深淵的人都是痛苦的,班也是。當他與羅賓森太太共處一室的時候,羅賓森太太果斷乾脆的脫衣解帶使班的親吻變得幼稚甚至無聊、可笑。《洛麗塔》式的拷問逐漸清晰——這一切,究竟是承認世界對青春之心的成功的誘姦,還是青年時無意義的世俗生活的強暴式的反抗?在酒店的房間裡,羅賓森太太就像一個強勢的獨裁者,將班牽著走。羅賓森太太吐出的煙圈就像一個個陷阱,讓班一步一步走向不可挽回的未來。而,羅賓森太太也曾經是「畢業生」,藝術學畢業生。

一場關於青春的故事如果只有反叛與悲傷,那是遠遠不夠的。我們還需要化解殘酷。如果沒有羅賓森太太的女兒伊琳的出現,也許,班會一直這麼走下去,直至無可自贖。伊琳的出現成了劇情的轉折點,也為班帶來了新的希望。儘管班答應過羅賓森太太絕對不會和伊琳約會,但是在羅賓森先生和班的父母的壓力下,班還是不得不和伊琳約會了。在和伊琳的約會中,班故意對她不理不睬,百般刁難。但是,當伊琳在班的注視下受盡侮辱與損害後哭著跑出脫衣舞酒吧時,班似乎感覺到了什麼。是在伊琳的身上看到了曾經的自己嗎?那個還未畢業的自己嗎?當班拉著伊琳,輕輕的吻她的時候,我知道,班愛上了這個女孩。這樣純粹的吻是無法從羅賓森太太那裡得到的。班終於得到了他想要的青春的正常的愛情。我相信此時的班找到了迷失的自己。我們完全有理由相信,青春式的不負責任終究會成為過去,青春期的孩子們終究會走向成熟。

班說:「伊琳,我很喜歡你。我覺得你是第一個我想一起生活的人。我的一生就這麼浪費了。徒勞無功。」伊琳看著班,說:「我很開心。」在那一刻,我甚至開始為他們祝福。

但是,秘密終究有被發現的那一天。伊琳還是知道了班和她母親的關係。我無法理解作為一個母親對她的女兒為何如此殘忍。如果,我將羅賓森太太禁止班和她女兒約會看作是一個母親對女兒正常的情感表達,只是為了不想讓女兒受傷害的話,那麼在大雨中,在班的紅色跑車內對班的威脅以及後來偽造的謊言則是這種情感與畸形情愛相混合後的爆發。而此時的班已經不是那個不知道反抗的青年了。班對伊琳坦白了一切。我相信,此時的班會因為坦白和懺悔獲得心靈的平和與追尋幸福的勇氣。班已經長大了,真正「畢業了」。伊琳離開了,回到伯克萊。對於班而言,失去伊琳遠非失去愛人這麼簡單,他失去的是對未來美好的希望,是生活的重心。伊琳走了,還有多少美麗可以重來?

一路追尋。班發現伊琳已經有了新的戀人,雖然伊琳真正愛的依舊是班。當班發現伊琳就要和她的未婚夫走進教堂的時候,班做了在整部影片中最有激情一件事——搶走伊琳,搶走新娘。

班出現在伊琳的婚禮上。當他透過玻璃看到伊琳完成了結婚儀式,我看到班痛苦的閉上的雙眼,接著我聽到他歇斯底裡的喊著伊琳的名字。這喊聲所表達的不僅是失去愛人的悲痛,更是對現實的失望乃至絕望。而此時的伊琳也發出病態的嚎叫。最終,班成功的在婚禮上搶走了新娘。

但是,影片的最後,當班和伊琳坐在汽車上,我又看到了班臉上一貫的迷茫的眼神。是的,未來的路還很長······

看完《畢業生》,總讓我不自覺地想起《麥田裡的守望者》。同樣是一代人青春的叛逆與迷惘。

上個世紀五六十年代的美國,社會文化遊走在傳統與非傳統之間,主流文化與非主流文化激烈碰撞,由此衍生出的年輕的一代更是被稱為「垮掉的一代」。這是一個「反英雄的時代」。曾經一切被認為是高尚的東西都被顛覆,英雄開始走下神壇。

雖然《畢業生》中的班和《麥田裡的守望者》中的霍爾頓是兩個完全不同的人,一個在大學中是全面發展的好學生,而另一個卻是幾次被開除的高中生——雖然只有16歲,但比常人高出一頭,整日穿著風雨衣,戴著鴨舌帽,游遊蕩盪,不願讀書。但就是在這兩個截然不同的人身上,我看到了他們共同的對青春的迷茫,看到了他們背後的躁動與叛逆。

他們都是好孩子。否則在大學裡的班不會如此出色,會得到那麼多人的稱讚。否則霍爾頓不會渴望成為「麥田裡的守望者」—— 「有那麼一群小孩子在一大塊麥田裡做遊戲.幾千幾萬個小孩子,附近沒有一個人——沒有一個大人,我是說,除了我.我呢,就站在那混帳的懸崖邊.我的職務是在那守望,要是有哪個孩子望懸崖邊奔來,我就把他捉住——我是說孩子們都在狂奔,也不知道自己是在往哪兒跑,我得從什麼地方出來,把他們捉住.我整天就幹這樣的事.我只想當個麥田裡的守望著」。霍爾頓反感那些熱衷於談女人和酒的人,反感校長的虛偽勢利,看到牆上的下流字眼便憤憤擦去,遇到修女為受難者募捐就慷慨解囊。可就是這樣的兩個孩子,卻在青春的時候遊走在道德與墮落的邊緣。

他們充滿瘋狂和苦澀,徬徨和迷茫,我甚至可以感受到這種青春的騷動在身體裡蠢蠢欲動。青春有時是如此脆弱,就像無垠的麥田裡,隨風吶喊的稻草人。我們的青春無處安放。

二、巧妙的鏡頭語言

如果一部電影只有一個優秀的主題,幾位優秀的演員,那麼它也不會是一部優秀的電影。一部成功的電影更需要成功的運用鏡頭語言。

魚缸,本部影片中多次出現鏡頭。縱使魚缸中的魚再美麗,魚缸佈置的在豪華,也終究只是一個觀賞品,不可逾越,無法擺脫。影片中多次出現有關魚缸的特寫。班剛剛回家的時候;羅賓森夫人闖進班的房間的時候;班將自己的秘密告知伊琳獨自回到家的時候·····班看著魚缸的眼神是那樣的無助,彷彿整個世界都與己無關。在這個「成人世界」中,班就像魚缸中的魚,毫無自由。他只是父母得以向親朋好友炫耀的工具。

十字架,這是在婚禮上搶走伊琳時用以阻止他人的武器。在伊琳的婚禮上,透過玻璃的班張開雙臂,痛苦的表情就像是受難的耶穌。而班用十字架阻退人們,可以說是對過去神聖的信念、教條的反叛。在這樣一個反英雄、反崇高的時代,導演對這一道具的選擇可謂是獨具匠心。

蒙太奇。在我看來,對蒙太奇手法的使用時這部電影最為成功的一部份。在班認識伊琳之前,班的生活一直就在泳池和酒店之間遊蕩。夢幻般的蒙太奇表現的正是班迷茫和空虛的生活:終日漂浮在泳池上面的班走出泳池,卻走進了與羅賓森夫人幽會的房間;獨自躺在自己的床上,看到的卻是羅賓森夫人穿著各種不同的衣服在房間裡走來走去;想趴在泳池的浮床上卻趴在了羅賓森夫人的身上······這一段快速的剪接沒有任何語言對白,卻將班在畢業後的最初幾個月的空虛無聊生活形態完全表現出來了。

誘惑和恐懼。羅賓森太太誘惑班的一幕堪稱經典。在羅賓森太太家的酒吧內,羅賓森太太第一次誘惑班,雖然被班言辭拒絕。但這時候的鏡頭就預示了班會被羅賓森太太牢牢控制。透過羅賓森太太彎曲的穿著黑色絲襪的腿,班的手足無措,班的緊張慌亂統統表現出來了。黑色絲襪,彎曲的小腿,極具誘惑的味道。當班對伊琳坦白了一切時,我看到了恐懼。籠罩三個人身上的恐懼。渾身濕漉漉的班,面對伊琳,在釋然的同時,眼神裡也是掩飾不住的恐懼。而伊琳更是,驚奇、慌亂、恐懼。即使是如此強勢的羅賓森太太也只是呆呆的站在房間的角落,說:「再見,班。」然後,鏡頭一點一點的遠了,羅賓森太太還是站在那裡,臉上是絕望的恐懼。

這部拍攝於60年代的影片,沒有所謂的「特技」,更沒有宏大的場面,但是卻讓我產生共鳴。

這是一部表現另類青春的影片。之所已經典,也許正是讓我們明白了每個人都曾有過的或多或少迷茫和沉淪。班的身影穿過時空的荒漠,讓今天的我們看到了正在經歷的青春或曾經逝去的青春。

隨著律動的音符,我們的心也一點一點的往下沉。我們看到了那個任性、放肆的自己。影片中的音樂總是能牽動我們的心弦,細膩的如絲般划過。我相信,所有的無奈和無助,都會隨著青春的逝去而逝去,青春的激情也終將同時離我們而去。我們終將歸於寂寞。

評論