2009-07-10 08:12:46

一幅呆板的描摹

************這篇影評可能有雷************

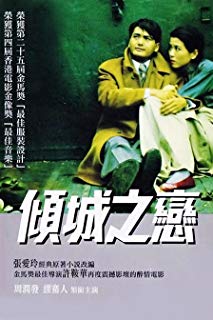

說到原著,張愛玲的這部小說早就以其寓於生活、愛情之中的種種微妙細節而成為經典;說到導演,許鞍華也是很擅於刻畫普羅市民,尤其是磕磕碰碰地遊走在大都市高樓大廈和膩膩的油鹽醬醋之間的平凡女人的。然而看完全片之後不免有些失望,這部片猶如在小說原著上面幪上一層白紙印著描摹了一遍,它只是一個相似度非常高的複製品而已。

相比起現在很多標榜改編自小說的影視作品,動輒就改得面目全非——據說前些年有過一個以孔乙己、阿Q和祥林嫂三角戀為主線的《祝福》,這部1984年拍攝的《傾城之戀》卻幾乎沒有改動過書中的任何一句對白,不知道這是向張愛玲嚴肅的致敬,還是編劇的偷工減料。若然《傾城之戀》是一幅畫的話,這個贗品可以說無論是顏料的選用、落筆的手法還是裝幀的風格,都幾可以假亂真,可是電影和小說畢竟是兩種體裁,許鞍華這次照抄書本卻抄不來張愛玲的韻味。

正如我所看過的那本《傾城之戀》前言裡面的第一句:「張愛玲小說的底色是:荒涼。」這部二十多年前邵氏的出品一如那個年代的影視作品一樣,以今天見慣了高清的眼光來看,底片相當粗糙,顏色也有些黯淡,但是這和流露在字裡行間的荒涼是兩碼事。在蒼白的書頁上,工工整整的鉛字乍看是密密麻麻了無生趣的,細心讀起來卻是風情萬種。小說的引人入勝之處,在於生於文字的種種餘音繚繞的回味,讀過《傾城之戀》之後,應該是有如冰冷的水洗刷過腦海一般,如詩如畫的愛情漸漸荒蕪,而現實的生活卻愈發淒涼。原著文字在電影中多少要依賴導演的理解,通過具體的光與影,聲與音讓它變得豐滿起來,然而電影裡面的佈景、服飾乃至情節,都未免太過簡樸隨意,看似是尚未著色的草稿,有些索然寡味。

張愛玲總愛對於日常生活絮絮叨叨,衣食住行和鄰里街坊對於她寫出來的女人來說,是一件笨拙的防護衣,一方面她們都要為維持生活而發愁因而不能脫下它,一方面她們又迫切地希望從它裡面抽身出來找尋風花雪月。白流蘇也是這樣一個處處算計著生活和感情的女人,「她一歪身坐在地上,摟住了長袍的膝部,鄭重地把臉偎在上面」。她也可以和那些盛氣凌人的中年婦女吵得面紅耳赤,但是在一個人的時候她卻是孤獨地陷入對相濡以沫的憧憬。

我很欣賞白流蘇這個悅耳的名字,它像是寥寥幾筆的肖像畫,勾勒出這個上海姑娘的形神,所謂白,與她的祖宗大抵沒什麼關係,是因為「她的臉,從前是白得像瓷,現在由瓷變為玉——半透明的輕青的玉。」;所謂流蘇,是指一種優雅的喬木,「初夏滿樹白花,如覆霜蓋雪」。凡此種種,在書中僅「白流蘇」三個字就能輕巧地剔出的意境,換到電影裡卻需要精心雕琢。飾演白流蘇的繆騫人當年曾榮膺香港小姐最上鏡小姐,但是打扮顯得很俗,就像八十年代香港時裝劇裡面的年輕女生,她的短髮、她的化妝、她的粗布旗袍,都離我印象裡的白流蘇相去甚遠,甚至比電視劇版裡面的陳數也不如,或許這是造型上的失敗,可是我總是覺得換成張曼玉去演的話或會好些。

至於范柳原,其實發哥展現出了他一貫以來的兢兢業業,演得非常認真,當時的他還是很玉樹臨風的。不過我一看到發哥走在上海的街道上,總是浮現《上海灘》裡面許文強酷勁十足的大佬形象,到他陪白流蘇到了香港,我就聯想到《親情》裡面流里流氣的「木嘴輝」,似乎還是文質彬彬的梁家輝更像范柳原。

除了覺得細節和選角和原著的感覺相差十萬八千里之外,我認為這部片最可取的地方是彷彿考古工作者保護文物一樣,把主旨完好無缺地搬到電影裡面,至少沒有像一些新派的電影一樣拍得雲裡霧裡的。和范柳原經歷了花前月下的約會,而後是曠日持久的戀愛,最後是戰爭裡面的相依為命,清高的白流蘇也漸漸被廚房的油煙和戰爭的硝煙燻染成一個踏踏實實地和老公過小日子的妻子。你可以為范柳原終究還是履行了那天半夜他在電話裡跟白流蘇說的「死生契闊,與子相悅。執子之手,與子偕老」的諾言而欣慰,而我卻為一個上海女子的花樣年華在顛沛流離的生活里褪盡芳華而悲哀,不過仔細想想,又有誰可以逃脫得了這樣的荒涼結局呢?

舉報