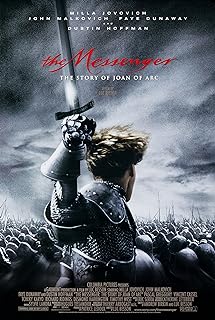

電影訊息

電影評論更多影評

2009-07-14 19:57:17

關於宗教體驗

據說這是同類作品中,最忠於歷史細節的電影(《聖女貞德》(呂克-貝松版))——可是,那麼多的心理活動,也是歷史細節?當然,很顯然,這肯定是一部很有爭議的電影,因為它講述的是一個很有爭議的人物——貞德,這樣一個從未上過學的農家少女,一生可謂轟轟烈烈而又充滿奇蹟,神秘、純潔、壯烈,似乎用什麼詞都無法來形容她。

本來,看這樣的電影時,我的毛病很容易發作:總愛故作深沉地對作品進行一些形而上的發作或者全景式的解讀。不過,這一次,我願意放棄這樣的企圖,因為我很關注電影裡提到的一個神秘、永恆的話題——宗教體驗。

14世紀,英法戰爭如火如荼際,貞德對外宣稱自己已獲得上帝的指示。法國當時的儲君查理接見貞德,並將大批軍隊交由她指揮,一時之間,她所帶的軍隊戰無不克,儲君也如願加冕成為真正的國王。但在查理登基後,不再支持貞德,在缺乏援兵的情況下,法軍節節敗退,貞德被俘,並被指為女巫,最後被處以極刑活活燒死。導演呂克-貝松在講述這個古老的故事時,倒並沒有像同類型作品一樣展示羅列貞德那些英勇事蹟和取得的驚人勝利,他另闢蹊蹺地取從分析貞德的心理入手,帶領人們進入到她的靈魂世界,也是進入到了這歷史奇蹟的更內層。

對於歷史上許多法國人將貞德視為民族英雄,更是上帝的使者,以及英國人卻定要將其看作女巫和魔鬼的代言人(莎士比亞在劇本《亨利五世》中尤其將這種認定進行了濃重的渲染),在今天來看,用世俗的目光來看都可以順利地理解:法國人需要一個「上帝的使者」站在他們這邊,這樣他們反抗英國人的戰爭更加神聖,也更加師出有名;而英國人要操控教廷用女巫的罪名處死貞德,則更多地因為是貞德幫助儲君查理成為國王,並給他加冕的,定她女巫的罪名則拆除了法王加冕的合法性和神聖性——因此,無論法王對於貞德的重用還是教廷對貞德的審判,中間都有著很大的政治考量。

也就是說,對於法國、英國對貞德的評價,如果將戰爭和審判的神聖性進行解構,那麼也是讓人有一個清晰的看見。然而,現在許多人卻總是忘記了過猶不及的道理,總要在一條路上走到底:像關於這部電影,導演似乎在刻意說明,貞德的那些異象不過是她的幻想,而她身上的奇蹟則也全是她幻想的產物——最後還真的要造一個黑衣人出來證明,貞德的信仰最後不是也動搖了嘛。

於是,電影也就是在藉著那個神秘的黑衣人說了一句審判的話:「你看到的是你想看到的!」許多觀眾也認同,並拿大量的弗洛伊德等人的學說來加以證明:他們不清楚,他們自己也在進行一個審判——而且也像電影裡一個神父所說的那樣,判決在審判之前就已經有了:就是,沒有上帝,沒有神蹟,一切都只是心理作用。於是,在嘲諷貞德的上帝給她啟示的自我暗示之前,他們自己也有了一個沒有上帝,不可能有神蹟的預設——他們自己又何嘗不是「看到的只是自己想看到的」呢?

只是,宗教體驗這個話題卻依然在我頭腦中閃爍。之於貞德,那樣一個大的奇蹟,仔細想一想,偶然?自我暗示?階級仇恨?民族感情?這些在這個奇蹟面前其實都是蒼白無力的,要知道,她可是從來沒有上過學,連字都不識的農家女子啊。她說到她的體驗(很遺憾,這裡我似乎也無法檢驗電影提到她自述的宗教體驗是否也真是歷史細節),是鐘聲、舞、雲和劍等事物在那些恰當的時刻出現在她身上,也是後來她在戰場上取得的驚人戰績。後來,法國統治者以「如果她真是上帝的使者,那麼沒有援兵也應該獲勝。」為由將她送入了英國人之手,只是他們沒有想過:如果她真的是上帝的使者,他們是在殺死了上帝的使者;而且馬太福音里耶酥說過:「因為經上記著說:『不可試探主你的神』」。那麼後來的評判者呢?現在的想法乾脆得多了,他們不會考慮貞德是不是上帝的使者,因為他們直接認為沒有上帝,所以他們也說「如果有上帝,上帝不會讓祂的使者被火燒死」。可是,如果有人告訴他說「她死後會在天堂」呢?那麼他恐怕又要開始不耐煩地開始嘲諷了——那樣觸動了他的前提預設。

貞德背後的力量足夠讓人恐懼,電影裡提到英國人因為她而懼怕打仗,審判她的教士們也愈發感到戰兢,而且這種戰兢一直不散:因而也就有了貞德後來被封為聖徒這件事情。

那貞德到底是不是上帝的使者呢?我不知道,我想起了電影裡那個教士對兒時的貞德說的話:「我不會假裝明白上帝的意思。」我也不會假裝明白,但是對於宗教體驗本身有著敬畏,因為我對宗教體驗背後,那全能者有敬畏。

我記得中學的歷史課本上把貞德描述成階級鬥爭或者民族解放的超級英雄,而近年來又有文學作品或者電影將其處理成一個患有瘋狂臆想病症的精神病人,「自我暗示」這樣的流行概念更是不絕於耳——也許,對於無論有多轟轟烈烈、神秘無比的事蹟,有些人都會愛用階級感情和心靈瘋狂來解釋,他們也許覺得這已經百試百靈了。還是那句話:我想,讀一點點馬克思主義和弗洛伊德的東西,往往真的可以使得一些人獲得驚人的自信。

評論