電影訊息

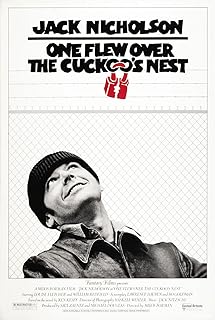

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2009-08-06 20:08:15

一聲嘆息

現代電影充滿了濃郁的商業氣息,觀眾經過其無數次的「洗禮」後,不免摸清了其套路,再看電影時儼然一副預言家的派頭,並驕傲地批評其生搬硬套、照本宣科。就這樣,我成為了英國著名作家毛姆所說「狡猾的觀眾」中的一員,不管電影男主人公與率先出場的女人關係有多麼親密,由著名影星扮演的、讓人如沐春風的美女一出場,我便魯莽而自信的宣佈,前兩者的關係即將結束,而結局往往表明,即使我沒有完全掌握真相也可以說是無限逼近了。

可是沾沾自喜的我被《飛越瘋人院》潑了一大盆冷水:看到題目,我以為這部電影講述的是精神病人如何恢復心智離開瘋人院的——確實有離開瘋人院的成份,但是與恢復心智無關;看到裝瘋的的McMurphy被送進瘋人院,我認為這是一部講述精神正常McMurphy如何無法與精神狀態不正常的精神病人相處,最後離開瘋人院的電影——確實離開了瘋人院,但是完全不同的過程,完全不同的方式;看到McMurphy為病人們爭取看球賽的權利,帶他們出海,我又認為McMurphy喚醒了精神病人的心智與對自由的嚮往,最後大家恢復正常,一起離開了瘋人院——這次我錯得很徹底。

《飛越瘋人院》是一個以小見大的諷喻,美國評論界稱它是「一個具有自由精神的人與不能容忍他的社會之間展開的一場巨大鬥爭」。我更願意把《飛越瘋人院》排除於商業片之外,因為它沒有噱頭、沒有俊男美女的組合,沒有「狡猾的觀眾」可以預測的結局,只有從讓人漠然的戲謔到讓人肅然的殘酷的自然過渡,只有到結尾仍然無法釋放的沉重,只有曲終人散後仍然縈繞不去的沉思:何謂瘋癲?瘋癲與正常之間那條看不見的線是誰劃出的?我們是否應該反思扼殺「精神病患者」這一小群體的所謂社會共識、社會公理、社會秩序呢?

瘋癲的判斷標準到底是什麼?兩位專家判定McMurphy到底是不是精神病患者是電影中極具諷刺意味的一幕,一個說他再正常不過,應該丟回監獄,另一個卻說他病得不輕,應該留下繼續觀察治療。院長沒了主意,詢問護士長的態度,從護士長那張冷漠的臉上完全看不出她究竟是出於好意還是故意陷害,她說認為McMurphy的病情很嚴重,應該繼續接受治療。於是就這樣,因為她的一句話,McMurphy戲劇性地被留在了瘋人院。這是一件荒唐透頂而又可怕至極的事情,僅僅一個人輕描淡寫的一句話就把一個正常人判定為精神病患者,何時起人類竟然囂張到覺得自己有權剝奪所有人與生俱來的平等的權力了?

從護士長的態度中我隱約可以感覺到,「道德」是一個很重要的衡量標準。她在對病人進行治療的時候,總是以那平和而老道的語氣(彷彿在小心地避免觸碰病人緊張的神經)詢問一些他們的個人隱私,暗示著他們都是「道德」方面出了問題。然而恰恰是她那看似平和的語調把病人推向更加瘋狂的深淵。

在我心中,一個在公共場合無法控制自己暴怒或恐慌情緒、舉止行為怪異反常甚至無故打攪或驚嚇到他人的人精神上一定有問題。如果我身邊有McMurphy這樣一號人物,我也同樣會以異樣的眼光看待他。如今,我開始為自己的這種近乎「歧視」的想法感到慚愧。正如那個冷血的護士長,現實生活中的我們常常做著這樣的事情:指責或歧視那些種族、外貌、性格、智力等非大眾化的人。把「精神病人」單獨框出來只是我們的這些行為中最極端的形式之一。人類將自我認同無限扭曲放大,試圖用限制自己的鄰人的方式來確認自己心智的健全,導致所謂「瘋癲」的社會行為在人類群體變化這面哈哈鏡的畸變之下顯得更加自大、自私了。在現有的社會體系下,不瘋癲也只是瘋癲的另一種形式,人們被不同程度地約束著,壓抑著,已經麻木到不知道什麼是人性和自由的地步,成為了制度之下的植物人,和那些瘋人院裡的病人沒有區別。

我們的社會似乎太缺少McMurphy這類人了。很多時候我們如同電影中的那群精神病人,在McMurphy出現之前,只是默默忍受,互相譏笑,苟且偷生,而沒有人知道代表著希望的McMurphy會不會出現,又或者說,根本沒有人想過會出現這麼一號人物,因此我們小心翼翼,甚至到最後忘記了還有另外一種活法。舉一個通俗的例子,數十年來大家都在抨擊我們國家的教育制度,可是從來沒有誰敢站出來為大家有效地打破陳規,僅僅只是心懷不滿的接受這種教育制度,而後將自己培訓成制度的捍衛者,待到有實力為扭轉局面貢獻力量時,又強迫後輩們遵循這種制度。就這樣一代又一代,大家麻木地接受著這種教育,最初的夢想,隨著時間的推移,隨著一遍又一遍的教化,在越來越多的禁錮中一點點萎縮,甚至最終磨滅。正如在被問到大學後為什麼還要繼續攻讀研究生或博士時,除了能給出諸如「為了找到更好的工作」等理由,剩下的只有眼神中的迷茫與心中的悵然所失了。

電影中,還有一個場景給我留下了深刻地印象。當McMurphy和同伴們打賭能搬動水池砸開窗子逃走時,大家都說他搬不動,結果,在我以為他將創造了一個小奇蹟時,他真的就沒有搬動。但是他說了一句很經典的台詞,「至少我試過了」。透過影片後來的部份,我了解到,這個瘋人院裡的大多數病人都是自願待在裡面的,沒有出去的願望。只有McMurphy一人是還具有這樣強烈的意識的,而且不因護士長的折磨而有半點減弱。他靠自己的力量努力爭取,儘管不成功,但是做到了無愧於心。也許因為大家都明白,槍打出頭鳥,過份反抗既定制度的人很可能會付出慘痛的代價,正如McMurphy最後被迫淪為了被切除了腦白質的行屍走肉一樣。但即使我們無法成為McMurphy那樣的人,也至少應該保持著「酋長」的那份忍耐與獨立,將某些潛規則屏蔽,避免被其同化的命運。這樣,某天當我們意識到自己的力量時,才可能勇敢地衝破牢籠,由此這個社會才會真正進步。

「我們一起逃走」,這是酋長最後對McMurphy說的話,就在我滿心歡喜地以為酋長要帶著McMurphy一起逃走時,結局卻大大出乎我的意料之外:酋長用枕頭把McMurphy悶死,然後自己搬動水池砸開窗子逃走了。開始我覺得這樣的結局實在是令人悵然,但仔細想想,這個反而是McMurphy最好的結局,因為對於個性張揚、玩世不恭的McMurphy來說,被切除腦白質,如行屍走肉一般活在這個圍牆之內簡直是生不如死,是對他最大的侮辱,而他再也無法離開,酋長殺死了他並選擇了用他最初設想的方法逃走,實際上是帶著他的心靈一起解脫了。

有人說,這是一個明亮的結局,如《肖申克的救贖》一樣,在最後一刻灑下了希望的陽光。但我覺得,它同時也投下了一片濃重的陰影。護士長沒有死(出離憤怒的McMurphy那樣用力地掐,她也還是沒有死,這不得不讓人聯想到,現實社會對她背後的制度抨擊的力度還是不夠,或者說僅僅依靠一個人的力量無法摧毀這種制度),McMurphy死了,說明社會所無法容忍的,還是McMurphy這樣的「離經叛道者」;而逃出一個人又能改變什麼呢?逃得出圍牆內的瘋人院,逃不出社會這個更大、更瘋狂的瘋人院。影片最後點亮的希望就像讓人喝下了一杯烈酒一樣,當時感覺很強烈,但酒精揮發過後還是什麼都不剩了。

所以《肖申克的救贖》永遠是個成人的童話,它給人以希望,它說:「希望是一件好事」;而《飛越瘋人院》才是這個可悲的社會的真實寫照,它給人的顯然不是希望,而是一聲嘆息,嘆息你我,嘆息生命,嘆息被禁錮的自由。三十年前的電影至今仍能激起觀眾心中的千層浪,這一聲嘆息要持續到什麼時候?

評論