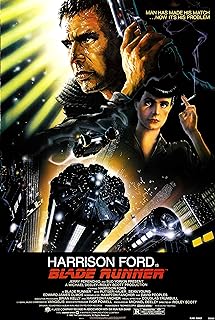

電影訊息

電影評論更多影評

2009-08-13 21:04:12

生死大限

背景音樂

聽著《Blade runner》的Ost,那種感覺就好像元神出竅一般,竟然想流淚。這有點奇怪,因為這流淚的衝動並非來自劇情如何讓我感動,而更多的來自音樂本身。叔本華說音樂是最高級別、最強有力的藝術,因為她並不是像其他藝術那樣表現理念,而是直接要表現意欲本身。

有些感覺很難形容,這樣優美的音樂讓我詞窮。正如維根斯坦所說,總有言語無法窮盡東西,音樂即是明證。用文字去表達音樂是一種虛妄的努力,這時候文字總顯得那麼笨拙。詩之所以成為文學體裁的最高形式,正是因為它的音樂性,建築被稱為凝固的音樂。有時候覺得這樣的音樂彷彿能讓人窺見宇宙的內在和諧的秘密,或許這正如柏拉圖所說的不朽吧,我們內在有著某種先驗的永恆的東西,它能讓我們直抵宇宙的內在本質,這是理性與文字無法抵達的,這是一種直覺。

我想這也是電影——第八大藝術的相對於其他形式的優勢之一吧,影像與音樂編織的幻境,在可陳述的部份之外,有那麼一縷若有似無的情緒體驗,在我們回想的時候,可觸,可感,可見,可聞,就是無法言說。

上述感覺主要來自Vangelis的為電影配的原聲,尤其是《Love Theme》。空曠迷幻的音樂與歌特黑暗的畫面勾勒營造出一種末世的氛圍與景像。

拷問人性及倫理之本質

複製人——與《A.I.》裏的核心為冰冷晶片的機器人又有不同,複製人的構造機制似乎頗為生物性。裏面有個有趣的Empathy Test(移情測試),據說根據著名的圖靈測試原理設計。隨著複製人的更新換代,Empathy Test愈發難以鑒別複製人與真人的區別。複製人有情感嗎?或者猶如原著小說的題目,「機器人會夢見電子羊嗎?」

(題外話:有意思的是,最近讀關於哥德爾的書,關於那著名的不完備性定理,根據《皇帝新腦》作者,與霍金合作黑洞理論的彭羅斯的解讀,不完備性定理否定了人類思維的機器化的可能。)

同《A.I.》一樣,《Blade runner》在探討這樣一個問題:人何以為人?當人與機器——或者說人工智慧的界限逐漸模糊,人該何以自處,又該怎樣對待這些複製人(包括複製人)?認為他們是he/she還是it?

更深入的話,還可以追問人類情感的倫理基礎。人類虐殺獵食其它生靈,彷彿天經地義,從未為對象也是如同自己一樣的生命而內疚,然而面對自身的苦難卻分外自傷自憐,面對自身的死亡惶惶不可終日。人對他人遭受苦難的同情、對殺戮的恐懼與厭惡,追其本質因為對像是同自己一樣的「人」而發生的「共情」。

《Blade runner》裏人類像對待動物一樣奴役複製人,暴露了人類分外自矜的人性——愛、仁慈等等美好情感的「自私」本質。

最值得回味的結尾

複製人臨死的仰天慨嘆——「I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the darkness at Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.. in rain. Time... to die.」

此刻他彷彿古希臘雕像般英俊,而又因鮮紅的血液而顯得猙獰的臉龐,露出意味深長的微笑,全片色調灰暗,唯有他有著一頭極為醒目的白髮,銀色的月光灑在身上,聖潔如同天使。

「所有的這些瞬間都將在時間的洪流中消逝無影,猶如眼淚,化入雨水...是死的時候了...」

從另一個角度來看,Roy Batty的「天問」毋寧說是人類自己的「天問」。以自身生命之短暫,對應於宇宙之永恆,古今中外的詩人都有著相似共鳴。

渺滄海之一粟,

哀吾生之須臾。

生死大限,人類亙古永恆的終極命題。

評論