電影訊息

電影評論更多影評

2009-08-22 07:23:24

差異之美——作業的評論及其他

還真挺喜歡這部片子的。不去談論太多的意義的話,就在故事構造、情節安排等方面,可看性還是很高,而讓人思考的目的也能夠達到,更有藍色吉卜賽等等那些小亮點,似乎在藝術上也有獨到之處。

這一篇是比較文學的作業。既然是影評,就拿出來曬曬。限定死了比較的方向,所以挑選這樣兩部。其實心頭大愛還是Blue Gypsy、Bilu E Joao、Ciro,那裡感覺能看到靈性,和悲哀。

差異之美

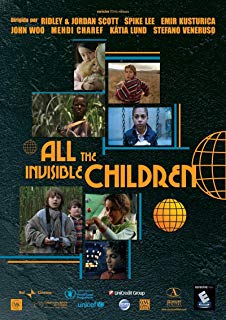

——《被遺忘的天使》系列短片之《Tanza》與《Jesus Children of America》比較

《被遺忘的天使》系列短片是由MK Film Production與義大利外交部合作及發展組織聯合負責拍攝的,因是以世界各地的兒童為主角,得到了聯合國兒童基金會和世界糧食組織的支持。其中收錄了七個有關被家庭和社會忽視的孩子的故事,因導演和取材均來自世界不同地域,使全片涵蓋了從東方到西方的多種視角,將差異下的兒童困境體現得淋漓盡致。在此,僅以第一部《Tanza》和第三部《Jesus Children of America》(以下簡稱《JCA》)作一比較,試看差異之美在再現過程中的體現。

一、主題選擇

同為受邀而創作的作品,兩片在核心主題上同樣是遵從了刻畫邊緣兒童的生存困境的要求,將常易被人忽略的那部份兒童以及他們的生活境遇推上前台,著力揭露一個不為人知的隱秘世界,在引人心酸和痛心的同時,啟發思考。

而在具體主題選擇上,又因為各地實際情況的偏差而有所不同。

《Tanza》作為描寫南非兒童的影片,將鏡頭對準荷槍實彈的自發娃娃兵部隊,而《JCA》顧名思義是表現美國兒童的生活,聚焦紐約布魯克林區的愛滋病患兒。

戰爭和疾病,雖然都是由外力施加給兒童的災難,卻在出發點上就鮮明的體現著第三世界與第一世界的差異。就單從戰爭和疾病兩個概念上來說,前者是人類自身釀成的災禍,是自我毀滅、自相殘殺的行徑,讓人處於殺人與被殺的循環中;後者則是自然的不可抗拒因素,是天將滅人,而人處於堅強的對抗地位。也即是,一者為力所不能及的「人禍」,另一者為可抗爭的「天災」。這二者主題選擇的差異鮮明的體現出第三世界與第一世界的意識形態差異。在第三世界的不已開發國家還在為土地而爭鬥(意味著基本生存權力的不可保)、糾纏於激烈的族群衝突(意味著社會認同的未形成)的時候,第一世界的已開發國家已經更深一步的開始共同面對(從結尾的互助會可以看出)嚴峻社會問題,在保障基本生活的前提下為生活質量的缺損而努力。可以明顯地看出二者在進程上的先後之別,而第三世界國家還遠沒有達到在廣義的和諧統一的人類社會定義上共同面對自然帶來的災禍的層次。

應該說,這兩個主題的選擇是有意味的,在具有典型性的同時,也打上其特殊地域意識形態 的深刻烙印。雖然主角同為兒童,在二者各自話語下卻具有差異的心性和品質,從而拓深了影片的思想深度,引導人們對於社會、世界的構成和發展產生進一步思考。

二、再現策略

按照構成主義的觀點,表徵/再現是將各種「事物」、概念和符號聯繫起來的過程,並且在其中建構並賦予事物意義。事物不能自名其意義,是表徵/再現的意指實踐使事物產生意義。 因而,再現策略的選擇對於影片主題的展開和表達至關重要。而在《Tanza》和《JCA》中,二者都安排了現實主義的情節設置,採用樸素的紀錄片拍攝手法,並且在敘述過程選用具有代表性的場景、衣著和語言表現族群特色(非洲部落文化和美國黑人文化),使得影片的現場感和情境感強烈。但是在具體再現過程中,因主題和意圖的不同,二者的再現策略有著相當的差異。

1、敘述語調與鏡頭處理

非常明顯的一個不同,《Tanza》的全片敘述語調十分克制,表現為極少的對話和敘述性詞句,除了開篇和結尾處的風情濃郁的非洲民歌外,沒有更多渲染情緒的背景音樂。而在情節設置上同樣缺少起伏,幾乎全是靜態的場景書寫,就連與地方軍官在玉米地中開槍互射後雙方互有死亡的場景都幾乎在蒼白冷靜的敘述中進行,特別是Tanza所在小組一個男孩的死亡,鏡頭只特寫男孩垂死的臉,然後用一句「今天……我很害怕」結束,並沒有對戰爭的慘烈和死亡恐懼的刻畫。而如此人物就顯得內斂,情緒不顯於外,少有兒童應有的活潑好動和開朗個性。導演採用「行多於言」的典型圖像性語言來展示南非大陸上的童子軍戰爭,敘述幾乎不動聲色。與之相關的鏡頭處理中,有很多詩化的痕跡。原野上的夕陽、原始森林、玉米地、土質建築等景物刻畫,側重書寫出非洲的原始氣息,呈現出荒蠻、野性、神秘的特點。這使得整片顯示出先鋒獨立電影風格。

而相反,《JVA》的敘述語調則要顯得活躍許多,各場景搭配有相應的背景音樂,很容易調動觀者情緒。而在情節設置上也具有戲劇性特點,顯得起伏跌宕,諸多巧合和衝突(Blanca回家撞見父母吸毒,Blanca和La Queeta在校園裡的打鬥,La Queeta的母親來學校鬧事等)使得全片顯出向外的可理解性和強烈的訴說性。在這樣的安排下,劇中人物顯得個性鮮明,外露而張揚(如Blanca的小叛逆,Blanca父母的無力和關愛,La Queeta的母親出於保護地位的攻擊性等)。如此,最後的溫馨結局也就順理成章,在父母的陪伴下來到愛滋病互助組的Blanca是七個短片中唯一擁有美好結局的孩子,這顯然符合了觀眾的心理預期,讓故事在溫情和希望中收尾。影片的鏡頭處理也顯得常規許多,基本上圍繞著主人公,徘徊在家庭、學校等小範圍空間內,有著鮮明的城市感。總體來看,全片有著好萊塢作品的痕跡,更多採用故事性語言進行敘述,強調了情節的戲劇性和人物的個性,體現出主流電影風格。

這樣的敘述差異除了風格上的不同,也在強化不同社會話語下意識形態的差異。《Tanza》中再現的是在極端殘酷和磨難環境下兒童生存,以沉默和內斂的語言表現出衝突的內化,著眼點在戰爭對孩子的異化,使他們的苦難成為習以為常的狀態。而《JCA》中著力再現了都市中較高層次的生活衝突,用衝突的外化和表層化帶來其對於普羅大眾的強烈刺激,這也就意味著這個個案在第一世界孩童中的特殊性,是強烈凸顯的異類的存在,因而受到的關注也具有特別性。

2、社會環境設置和細節描寫

在社會環境的設置上,值得注意的是,《Tanza》中始終沒有較親密的成年人的出現(父母和社會長者的缺席,可能暗示著之前發生的部落大屠殺),小分隊中從領隊到成員均為孩童。而全片中為數不多的成年角色均為敵方的士兵。這使得全片在一個封閉的孩童的空間中展開,具有相當的自足性。而《JCA》中,Blanca的生活與成年人密不可分。既有來自父母的關愛、老師的保護,也有雜貨店老闆的幫助。因而,片中成人和孩童的空間相交叉,顯得充實完滿並且開放。

顯然,《Tanza》中孩童的自足空間更適合再現生活的慘烈性,強化了這種殘酷生活的強大慣性以及對於兒童的摧殘性和異化。同時,封閉的空間也向外排斥著解救的可能性,把非洲大陸的孩童隔離開來,將第三世界的困境推向一個絕望的境地。而相對,《JCA》中複雜社會關係的介入則開放了整個問題的解絕路徑,並且給予父母、老師、店長等家庭社會的長者以善良護幼的面目,為兒童創造了較為良好的環境,淡化了愛滋病的傷害力度,因而在社會學層面上樂觀的為第一世界兒童的痛苦找到了安撫。

而在細節描寫上,《Tanza》因其圖像性敘述的風格,有著許多細膩而具有意味的圖畫性細節描寫,如Tanza不肯脫下的鞋,在成為廢墟的村落牆壁上找尋昔日藏匿的彈弓和文具,在將要炸毀的教室黑板上乖乖答題等,以此表現Tanza作為兒童的純真,在冷靜甚至於冷酷的戰士外表下依舊要顯露出作為孩子的天性,於不動聲色中有節制的敘述中展現孩童的自我世界。而更多採用對話書寫情節的《JCA》則較少刻意的細膩細節描寫,而是用直接敘述(對話表述或者事件描寫)的方式展現大背景:伊拉克戰爭、吸毒、愛滋病、性虐待、校園打鬥等,顯得較為粗糙和概念化,並且帶有強烈美國特色,符號性地涵蓋了美國社會概念中種種問題。

細節上的差異同樣強化著二者不同的再現策略,彰顯著意識形態的背後運作。《Tanza》內斂地表現第三世界兒童的苦難,強調描述的內化和沉靜化,並以此表現敘述空間的封閉性和自足性。而《JCA》相對外向,試圖將第一世界中的矛盾衝突表層化、外在化,以此將矛盾直接向外推出,在開放空間內尋求解決。

同時在一些小細節上,二者還有一些互文的地方。《Tanza》中作為前景的南非種族衝突與《JCA》中作為背景的伊拉克戰爭,二者均為人類自發的災難,並且在一定程度上與世界政治力量、大國勢力的明爭暗鬥聯繫密切,關聯著意識形態的鬥爭。另外,《Tanza》中的南非人操著一口變種的非式英語(這顯然已經化為他們的母語),與《JCA》中布魯克林區的黑人們一口標準的美式英語形成強烈對比,這顯然依舊保有舊時代第一世界對第三世界的征服壓迫過程中遺留下的殖民痕跡,鮮明的劃分著二者的界限,同樣隱性地提出了意識形態的差異和鬥爭問題。

可見,無論是敘述語調與鏡頭處理,還是社會環境設置或細節描寫,二者的再現策略差異明顯,造成了內斂與外向、封閉與開放、反抗與主導等重大差別,有差異的美學表現使得不同社會中兒童的困境在自身特點和典型性方面展現的更為出色。而這些再現差異的背後都可以指向不同社會意識形態的運作,是鮮明的再現創造意義的實踐。

三、總結

總結來看,兩片在主題選擇和再現手法的採用上都有著各自鮮明的特點,而這些特點與其所描寫環境的意識形態有著密切聯繫。廣袤但落後的非洲大陸上的族群爭鬥,與現代美國都市中邊緣人群與自然疾病的抗爭,其背後的意識形態象徵意味不可忽視。兩片在再現過程中,不斷反覆強調著兒童身處第三世界或第一世界的不同困苦處境,在顯而易見的差異中體現著不同的美學特徵。

而無論是怎樣的不同,兩部影片最核心的想要引發社會各方對於兒童關注的目的顯然已經達到。無論是《Tanza》內斂但讓人心碎的影像風格,還是《JCA》中煽情的敘述語言,都能成功地引起觀者的思索,進而反思我們成人對於兒童世界應有的關愛態度。

而這,也正是《被遺忘的天使》(《All the invisible children》)系列片想要取得的終極效果:讓被忽視的孩子重新獲得應有的關注。

參考文獻:

[英]斯圖亞特-霍爾編,徐亮、陸興華譯:《表徵——文化表象與意指實踐》,北京:商務印書館,2005年第一版

評論