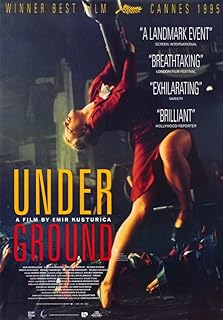

電影訊息

電影評論更多影評

2009-08-25 00:42:59

《地下》:庫斯圖里卡的長篇史詩小說

導演:埃米爾·庫斯圖里卡(Emir Kusturica)

演員:米基·馬諾洛維克,srdjan todorovic ,蜜兒珍娜·卡瑞諾維克等

自由的前奏永遠是一部辛酸史,而由其釀製的「瓊漿玉露」亦永遠都是過了期的「鳳梨罐頭」。《地下》全片洋溢著最瀟灑的吉普賽之光,那是藏匿真相的永恆的福地。——陸支羽

在得遇《地下》之前,我印象中最好的「史詩電影」是安哲·羅普洛斯的《流浪藝人》。或許,在其他人眼裡,《亂世佳人》抑或《美國往事》更具史詩特質也說不定。倘若某天我患上了魯迅先生的「十景病」,大概也會像那些熱衷於分門別類的同學們一樣,搬出十部印象最深的史詩電影來炫耀一下的。但無論如何,我到底是被《地下》給嚇住了。或而就像許多人說的,這是庫斯圖里卡的野心之作。親眼目睹了那份浩大的關於地下都市的惶恐之後,我的心兀自覺得狂熱而寒冷,一種細小而強大的南斯拉夫式的異鄉情感侵襲了我。這種情感里有一種瀕危的珍貴,再也無法肆無忌憚地說出口。那個炮火之鄉,小心翼翼地被摺疊在許多人的上衣口袋裡,唯有在夢中才敢悄悄掏出來窺看。

生命的態勢大抵都是紛繁錯雜的罷,就像布瑞吉和馬爾科歡喜冤家式的「表演」,如若一場洋洋灑灑的大戲。那詭譎的被偷竊的年華縱然能以「戲中戲」瞞騙過去,而藏匿於時間夾縫中的畢竟是那活生生的「20年」,即便布瑞吉至終都逆不過那多出來的五年。撥慢了五年的老鐘,到底開始露出了銹跡斑斑的猙獰。時間催白了布瑞吉的華髮,而他的心態卻永遠都比殫精竭慮的馬爾科年輕5歲。那是人性掌控下的扭曲的真相。於「地下室」而言,卻而有了雙重的讀解:戰爭中,它是「庇護所」;戰爭後,則淪為了「活墳墓」。

《地下》中,庫斯圖里卡對於「自由」的刺探是值得細細斟酌的。《地下》中的「自由」較《亞利桑那之夢》更為深沉恆遠。這兩部電影都賦予「魚」這個意象以深邃的隱喻。《亞利桑那之夢》中的「魚」自由穿行於寒暖之間,是屬於夢境層面的自由;而《地下》中的「魚」則彰顯出一種衝破牢籠的底氣。人言,自由的前奏永遠是一部辛酸史,而由其釀製的「瓊漿玉露」亦永遠都是過了期的「鳳梨罐頭」。當地下室異變為自給自足的微型城市,當戰爭的藩籬被人性的虛偽遮掩,當生命的傳承變成一種「暗箱操作」,便再也沒有什麼更靠近真相。這個世界,註定被謊言籠罩,黑鴉鴉的佈滿荊棘的沙地,一簇簇湧入潮水之中。然而,即便是水下,亦有水草的糾纏,有漁網的羈絆,絕然不若夢境那般「如魚得水」。

而後,我看到了地下室裡的微光,一束束擰亮在這個世界大大的黑暗之中。

一

影片的敘事結構具有鮮明的小說特色,其中的鋪陳與懸念的設置極為精巧。僅從這一點而言,就足以證明庫斯圖里卡昭彰於世的天才了。較之於費里尼後期作品的枯澀隱晦,庫斯圖里卡在「傳承」之餘,更多地融入了戲謔與嘲諷的個性化特質,在無盡的喧譁與調侃中剖析出深層次的寓意。全片清晰地分為三章,依次為「戰爭」「冷戰」「戰爭」,呈現出一種迴旋的體式,且在迴旋中又有著大幅度的遞進。但其不同於《流浪藝人》回敘體式的敘事結構(由1952年劇團的「現在」回溯到1939年的劇團「過去」),《地下》的「迴旋」是順敘的,其結尾也相對要隆重得多。而在段落過渡的處理上,《流浪藝人》和《地下》異曲同工,安哲和小庫在各自的領域裡做到了盡善盡美。《流浪藝人》中的過渡以「藝人面對觀眾演說」的方式來呈現,而《地下》中的過渡則是相應歷史畫面的原景重現。

影片採用了拉美的魔幻現實主義風格,又頗具肥里尼費大師的超現實主義風範,它極好地影射了南斯拉夫的整個當代史,對斯拉夫人面臨的回憶困境做了鞭辟入裡的刺探。作為庫斯圖里卡最為人稱道的一部電影,《地下》的「出鞘」無疑是震撼人心的。

看片過程中,我不止一次地想起俄羅斯導演安德烈·薩金塞夫的《回歸》,那同樣是一次對已逝國度(前蘇聯)的「精氣神」的追溯。

二

《地下》的開篇呈現出一種「陽光燦爛」的格調,即便表現醉醺醺的黑夜,同樣洋溢著曬人的革命氣息。這種氣息不止表現於外部空間上,更表現於人物的行為舉止上,「無厘頭」的荒誕中潛藏著令人著迷的魔幻氣質。首都貝爾格萊鎮作為昔日南斯拉夫人的核心記憶,像回憶中一個永恆的剪影,被陽光耀照著。倘若看過《黑貓白貓》,你定然會熟悉這種感覺,那更是一部至始至終都浸透著陽光的電影。而《地下》的複雜性也從這一細節上彰顯出來了,《地下》開篇的「晴朗」與之後的「沉鬱」形成強烈對比,「喧鬧」之餘,庫斯圖里卡「深邃」的一面最終佔據了上風。

戰爭的殘酷往往體現於它的猝不及防,而《地下》就是如此表現的。晌午的陽光下,小鎮猶在呼吸中做著最後一匹美夢,飼養員伊文還沒有完成餵食,男人和女人猶然沉浸於床笫之歡,災難卻黑鴉鴉地來臨了,巨大的法西斯轟炸機嗖嗖地掠過,生活的巨大的慣性被狠狠地砸破了。而與此同時,庫斯圖里卡式的鬧劇也拉開了帷幕。我們看到了一切違背常規的人為反映:說什麼也要把愛做完,還是一如往常地吃早餐,照常地戴上紳士帽去勾搭漂亮女人。這一切竟而如此荒謬地在炮火口進行,庫斯圖里卡的「遊戲精神」著實令人大開眼界。

以這種變相的方式來描摹戰爭,其實是頗為大膽的。一般情況下,許多導演會選擇另一種慣有的基調,在不冒風險的情況下進行個人化的革新,如庫布里克的《全金屬外殼》,如阿方索·卡隆的《人類之子》。這兩部影片都是以另一種暗色調的「猝不及防」來呈現戰爭的殘酷。《全金屬外殼》於人以無望的恐懼,而《人類之子》則於人以陰沉沉的絕望。無論如何,這些都絕然迥異於庫斯圖里卡的癲狂。印象中,唯有特瑞·吉列姆的《巴西》才略略有些許相同的氣質。《巴西》中,特瑞著重於描摹人性的喪失,就如片中所表現的,即使炸彈就在你身邊爆炸,你猶然可以紋絲不亂地與人扯淡。

三

庫斯圖里卡熱愛「遊戲」的小情調具有一種令人迷戀的特質。比如①把獻花插到女人的屁股上,從鏡子裡猥瑣地窺視;②走失的大象捲走了晾在窗台上的鞋子;③國家劇院清理隊在廢墟中細細摸索;④餐桌上會跳動的魚;⑤不怕電擊的布瑞吉;⑦擠眉弄眼地大鬧劇院;⑥拿著懷錶滴答滴答地自我催眠;⑧孩子們在粉筆畫成的五線譜上表演節目;⑨地下室裡時鐘的運轉和洗澡水的「排泄」都得依靠人力;⑩約萬的新娘伊蓮娜穿著白色的婚紗「從天而降」。

四

動物飼養員伊文和黑猩猩桑尼是貫穿全片的兩個關鍵。第一章開端,突如其來的空襲致使黑猩猩桑尼失去了母親(母猩猩滿臉鮮血的特寫鏡頭有很強的反戰氣質),伊文則成了它唯一的「親人」。身為馬爾科的弟弟,伊文入住「地下」之事便水到渠成。而第二章末尾,亦正是通過黑猩猩桑尼之手,才使久居地下的人群得以重見天日。及至第三章開端,作為「地下」生活的見證者,伊文終於得知了馬爾科的陰謀,他憤恨不已地踏上尋找丟失的南斯拉夫的路途。

由此可見,伊文和桑尼是貫穿全片的一組線索,在豐富故事核心的同時,也起著「催化劑」和「連鎖」的作用,是故事架構中必不可少的關鍵元素。至於性格塑造上,伊文的痴傻和對哥哥馬爾科的盲目崇拜是導致他最初看不清真相的重要原因,直至他恍然大悟時,那堅守了幾乎整整一生的「神壇」彷彿剎那間傾毀了,這其中的轉變於他而言是極為慘烈的。而黑猩猩桑尼的「通人性之處」也在最後一章中得以充分展現,它獨自徘徊於地下道的廢墟之中,沒有人知道他在尋找什麼。或許,它在尋找桑尼,又或許,在尋找丟失的家園。

五

庫斯圖里卡的電影中介入了大量的音樂元素。在我印象中,酷愛把玩音樂的導演有很多,但極少有人能像庫斯圖里卡那般出彩的。《黑貓白貓》中,老路易把孩子們捆在一棵大樹上來訓練樂器,如若一場精緻而漂亮的集體演出,有一種遊戲般的儀式感;還有爺爺手中必不可少的樂器——手風琴,那些吉普賽文化的源遠流長,在那手風琴一鼓一鼓的樂聲中悄悄舒展著身肢。《亞利桑那之夢》中,艾琳坐在飛行器上,音樂在空氣里一圈圈兜轉,那是閉上眼睛也能看到的夢想的顏色。還有《爸爸出差時》中飛機秀表演時極為帥氣的配樂,呈現著斯拉夫人獨有的精神氣質。

而《地下》從一開始就浸潤在大段大段的吉普賽音樂之中。城牆下,布瑞吉和馬爾科駕著敞篷馬車開懷暢飲,小樂隊的助興演奏充滿黑色的逸趣。手槍齊鳴,馬蹄得得,沉睡的小鎮小小地睜開眼睛。人說,革命信仰是一場充滿迷狂的宏夢,心裡的藍圖一天天盛開,半壁江山的蠱惑像一種灼人的荼毒。即便在最黑最黑的黑夜中,革命者的眼睛依然是透亮的。地下室的整整二十年,我們無法忽視這支小樂隊的存在,音樂給予孤獨者及被困人群的撫慰是頗具力量的。細細聽來,全片的音樂像一首宏大的史詩,僅憑這一點,就足以窺見庫斯圖里卡在藝術上的野心了。人人稱道庫斯圖里卡,亦大有贊其音樂者,稱其電影中,音樂同樣是主角之一。

六

挺著大肚子的維拉從木樓梯上一格一格摔下來的時候,一種黑色的殘酷笑吟吟地籠罩住每個人的神經。於是,她難產而死了。在我以為,維拉的離逝與兒子約萬的新生意味著一段生活的結束和另一段生活的開始。然而誰也不曾想過,這所謂的「另一段生活」至終卻會演變成一場幾乎無限期的「扣押」與「剝削」,一剎那的念想,20年就已刷刷地流過。於布瑞吉而言,作為「替補」的娜塔麗佳的存在是延續幸福的不朽明證,或許,這足以抵消自己的喪妻之痛了。然而,他亦從來不曾想過,在此之後,他將再也觸摸不到娜塔麗佳的身體。昔日「摯友」的一時貪婪,終於吃掉了他辛辛苦苦賺來的愛情,甚而,他對自由的幻想與渴望亦至終淪為一個「地下兵工廠」的可卑玩笑。

七

影片中的那場「戲中戲」名為《馬爾科回憶錄》。在拍戲現場,馬爾科見到了久違的「布瑞吉」,他故弄玄虛地與演員擁抱,及至晚宴上的扯謊,這種種,刺激了娜塔麗佳脆弱的內心。那夜,馬爾科與娜塔麗佳的談話暴露了他們內心的虛弱。在我以為,這種虛弱感源自南斯拉夫搖擺不定的政治立場,就如娜塔麗佳徘徊動盪的思緒。在地下室婚禮那場戲中,老友重逢,各自懷著滿腹的心事。娜塔麗佳不停地喝酒,至醉。她兀自游離於馬爾科與布瑞吉之間,積壓了二十年的真相呼之欲出。就此,有人分析說娜塔麗佳這一人物形象恰恰像徵著各種勢力中日益搖擺不定的南斯拉夫民族。

那場關於真相的對話如是——

娜塔麗佳:「這樣的垃圾,不管作者、導演是誰,這就是垃圾。如果他們問我怎麼想,我就是這樣想的!……你是個詩人啊,馬爾科,寫詩!」

馬爾科:「娜塔麗佳,你究竟缺了什麼?」

娜塔麗佳:「真相!」

馬爾科:「真相?」

娜塔麗佳:「是的,真相……」

馬爾科:「親愛的,所有的劇本都是假的,真相只存在於現實中。你就是真相!」

娜塔麗佳:「你!你是時候說出真相了。」

馬爾科:「不存在真相,只有你的信仰。」

娜塔麗佳:「你演的就是真相!藝術就是謊言,天大的謊言。我們全是騙人的,至少在某種程度上。」

八

約萬和父親布瑞吉並肩作戰的橋段恍若一場嬰孩初生時的洗禮。那是約萬第一次看到這個世界。夜色如水,約萬欣喜地告訴父親:「太陽出來了,爸爸。」布瑞吉糾正道:「那是月亮。」這個父子之間的細小對話兀自令人心酸。這二十年來,約萬如同一個從未脫離過母體的卑微的存在。於外部世界而言,他似乎從來都沒有存在過,恍若一出生他就死了,就像吹不起任何漣漪的一縷細風。相比之下,父親布瑞吉卻被譽為「人民英雄」為所謂的「後人」們膜拜著。

翌日清晨,約萬終於看到了日出。霞光映照著湖水,一圈圈蕩漾開去,空氣里充滿清凌凌的氣味,整個世界在窸窸窣窣的爆裂聲中一簇簇綻放開來。「這世界真美!太美了!」約萬如是感嘆著。而在我以為,這是全片最為澄澈的一個橋段。無需贅言的純淨。

九

以下這段對話出現於第三章開端,亦是由此,伊文才終於得知哥哥馬爾科持續二十年之久的陰謀。如今終於昭彰於世了。世道大變。當昔日的「人民英雄」也淪為了卑劣小人,這個世界還有什麼值得相信?當一個國家陷入內戰,當一個完整的體系分崩離析,這個世界還有什麼難以捨棄?狄托的哀歌又是誰的過錯呢?「沒有南斯拉夫了,南斯拉夫不存在了。」沒有人可以迴避這個不諍的事實。回至這段對話,其中的「地下室」哲學令我感觸頗深。

「他(伊文)告訴我一些難以置信的事,他說,他一直住在地下室。」

「共產黨就是個大地下室。」

「整個地球也是……一個地下室?」

十

事隔多年,布瑞吉把壓抑內心的仇恨發洩在了炮火連天的內戰戰場上。這個永遠比馬爾科年輕5歲的男人也開始感到了蒼老。試想,當一個人真正淪為戰爭機器時,他的心差不多就已經死了。而輾轉過活的馬爾科夫婦也至終死在了布瑞吉手中。他們相擁坐在起火的輪椅上,繞著廣場中央的十字架雕像一圈圈旋轉。火勢很大,像一場靈魂的涅磐。而十字架上倒置的耶穌像似乎在言說著什麼。這個橋段的氛圍營造得太天才了,我從來不知道起火的輪椅能迎風繞著一座雕像兜轉,恍如一場宗教儀式。那或而是祭祀,或而是洗禮,又或而只是關於死亡的一場舞蹈。

十一

關於不得不說的結尾。

《地下》的結尾無法不讓人想起費里尼《八又二分之一》的絕妙收場。身為費里尼的忠實粉絲,庫斯圖里卡的致敬之意是顯而易見的。對於這樣一部頗具藝術氣質的史詩電影,如是收尾真是再合適不過了。

當電影中所有的人物沐浴而出,我的心底湧起一股難以言說的驚嘆。維拉復活了,約萬和伊蓮娜復活了,馬爾科和娜塔麗佳復活了,下肢癱瘓的巴圖從輪椅上站了起來,口吃的伊文不再結巴了。人們歡呼雀躍著,跳著美好的吉普賽之舞。許多人說,這樣的集體式狂歡是只是出離於現實的一場華美的夢,抑或只是導演的一種美好祝願罷了,就像中國的大團圓結局。而在我以為,卻絕而不是這麼簡單的,它更關乎哲學,更關乎人生,更關乎生命的全景式的姿態。

有人分析說:「故事中的人物個體分別像徵著從南斯拉夫分裂而出的克羅埃西亞、塞爾維亞、黑山、科索沃等等小國。他們之間的關係,也不僅僅代表了利與慾望,更代表了這些國家所謂的自主與主權的爭奪。而他們暗無天日的二十年生活也代表了南斯拉夫這個曾經的國家過去的一切。而最後臆想中的團圓也表明了導演一種開誠佈公的態度:讓我們忘記過去的一切。」我以為,這樣的解讀是有理有據的。

我們看到伊萬轉過頭來,口齒清晰地對我們說:「在這片土地上,我們蓋起了新的屋舍,它們有著紅色的房頂以及向賓客敞開的大門。鸛鳥也在這裡築巢。我們感激養育我們的土地,感激溫暖我們的太陽,感激這片令我們懷念起家鄉綠地的田野。我們還會懷著或悲傷或喜悅的心情回憶我們的祖國嗎?當我們向子孫講述這個故事時,它會像所有故事那樣開始:『在很久很久以前,曾經有一個國家……』」

至終,一半土地分裂開去,就像地球形成之初的板塊移動。人群陷在孤島之中,但狂歡猶在繼續。或而,生命就是孤獨與狂歡的「合二為一」。

評論