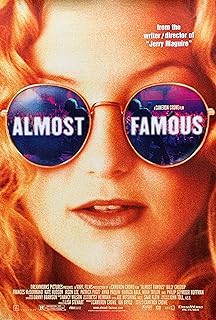

電影訊息

電影評論更多影評

2009-09-05 22:31:52

在真實的世界中再見

事實上,雖然我也聽過不少勉強屬於搖滾範疇的音樂,但我從來不敢說自己對搖滾樂有哪怕一絲半點的了解。搖滾樂為什麼存在,如何存在的,存在的意義如何,我從未認真思考過,可始終淺薄的認為,搖滾樂必須有風骨,有思想,有精神,有自我。而不應是純粹的商業,不只是玩酷的炫耀。

在這部幾乎很難界定類型的電影裡,我努力尋找著什麼,最終發現,導演試圖告訴我們,最重要的是真實,無論對於人生還是對於音樂。

Lester Bangs送給威廉的關於寫作樂評的忠告就是誠實且不留情面(Honest and Unmerciful)。在Topeka的Aaron家裡,Russell展示了他最最真實的一面,他完全釋放了真情,直至站在屋頂飛身躍入游泳池。Penny在紐約的中央公園告知威廉自己真名,當在機場告別的時候,威廉對Penny深情的那句「我們在真實的世界中再見(See you back in the real world)」。以及全片最後的高潮,在飛機上所有人敞開心扉展示真實的自己,直至飛機平穩落地之後Russell那句「想怎麼寫就怎麼寫」。

以上一切都不外乎真實二字。作為樂評人的真實,作為樂迷的真實,作為音樂人的真實,更是作為一個人的真實。

除了內容內含的真實,影片本身卻滿是紀錄片式的真實感。作為一部自傳電影,儘管Stillwater是虛構的樂隊,然而一支二流樂隊的生存狀態,坐巴士巡演,給大樂隊暖場,樂隊成員爭奪核心地位以及那個「搖滾樂生死存亡」的年代,無一不透露著導演滿腔的真誠和寫實精神。真實的還原,往往正是電影的使命之一。

一切音樂,甚至說一切事業的最終核心永遠都是人本身。人最重要,因為人是有血有肉的真實,是大於一切笨機器(sily machinery)的存在,重要的多的多的存在。Russell自始至終都沒有給出過搖滾的真正定義,全片也沒有,然而Russell說過,玩音樂會讓我們看上去更酷,在影片的最後他又說,他熱愛的是音樂的所有(everything),是的,非要尋找什麼意義就太假太裝逼了,真正的意義就是這樣,只是熱愛而已,唯有真正的熱愛才能有真正的情感的宣洩,才能有後續那些可能被解讀出來的各種意義。如果有人說,是為了濟世情懷或是什麼更冠冕堂皇的理由而玩音樂,甚至是做別的,那都可以無視他們了,因為他們不夠真實。

「如果有人說不喜歡他的音樂大受歡迎,那他一定是個膽小鬼。我研讀過整個音樂史,通常最傑出的音樂往往是最受歡迎的,如果硬要說受歡迎是不好的,那充其量是因為受歡迎原諒自己的缺失,但我從不輕易原諒自己,你呢?」

這大概是片中最有份量的話語了。現在的我們似乎都習慣了本末倒置,要知道,只有真正好的音樂才會受歡迎,而不是為了受歡迎而去做音樂。如果流行音樂的目的就是受歡迎,所有的流行音樂人以受歡迎為目的進行著創作,那麼搖滾則絕對不能走上這條路,否則,搖滾就在此喪失了它的真實性,從此不為搖滾為流行了。

現在還有多少人從一開始就抱著一顆真實的心去搖滾,還有多少號稱搖滾的人還保有這顆真實的心,還有多少正在聽搖滾和熱愛搖滾的人能夠讀出這顆真實的心?大概只有雲知道。

這部電影帶著紀錄片的筆觸在說一個故事,它似乎想要深入搖滾,探討搖滾的含義,又似乎只不過在講一個小孩和一個二流樂隊的旅行故事,一個青春成長電影,一個搖滾樂電影,一個自傳電影,一個偽紀錄片,就這樣看似毫不搭界的東西就潛移默化的融合了起來,不留一絲痕跡的天衣無縫。

儘管沒有Stillwater,沒有Penny Lane也沒有威廉 Miller,但是我們有真實的自己和我們真實的世界,以及陪伴著我們的真實的搖滾樂。

評論