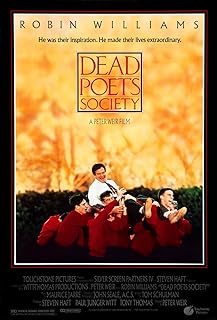

電影訊息

電影評論更多影評

2009-09-11 03:03:19

《死亡詩社》的劇情設計與人物塑造

《死亡詩社》(Dead Poet Society)的另一個譯名是「春風化雨」,但這個名字過於溫文爾雅,也不符合事實。畢竟故事並不是說的美國的花朵從此沐浴在陽光中。Neil的自殺,Keating的被逐,無論如何都是一個陰鬱的結局。這不是一幕喜劇,但也不是一幕純粹的悲劇。因為人們不會深陷其中的哀苦而難以自拔,孩子們和Keating先生都會擦乾眼淚,繼續前行,儘管很多時候他們仍然必須在現實的屋簷下俯首徐行。

這裡不想多談其反映的教育觀和哲理之類,其實最終的悲劇是相當個人化的一個事件,Neil的對其不幸的責任其實不必他父親更小。雖然校方最後羅織罪名找替罪羊的手法確實惡劣,但我總是在想如果今日的中國發生了這樣的事情,會有什麽結果呢?一個諷刺性的結果也許是中國的其他家長不會像美國的家長那樣感到不安,於是學校也不需要費勁找替罪羊來安撫大家了。不過,如果學校在特定的社會氛圍中,在家長的質疑聲中,不可能通過無所表示而完身而退的話,早已被校長視為異類的Keating所遭受的厄運幾乎是必然發生的事情。難道校長還能向家長們爭辯說是Neil父子自身的問題?

所以,家長和公衆有這麼一個期待之時,如果有人認為Keating確實要為Neil的死負責,我也不會太驚訝,畢竟孩子們的確由於「卡匹迪恩」而變得不一樣了,而真正讓人嘆息的悲劇往往是無人非常錯誤,大禍已然鑄成。這部電影本身的結構是開放的,導演並沒有真正刻意的要講述兩條教育路線的鬥爭,Keating雖然大膽創新,但他並不想做革命者和破壞者。他並不曾鼓勵孩子們重建死亡詩社,也認真勸誡Neil和父親溝通、甚至在畢業前放棄理想,還嚴肅的告誡Charlie不要把對抗和開除當勇敢。他只是想給學生更多生活的樂趣、生命的意義,而不是造反和刻意背離傳統。他是個和校長談話前還記得隨手弄正領帶的人,但是卻被一次未曾預料的慘案而裹挾。這就是真實的人生,一道沉重的挫折和嘆息。

談點其藝術手法吧。作為電影,該片劇情設置頗有山高水低的迴轉之妙,沒有落入窠臼。古老刻板的名校來了矯健而儒雅的年輕教師,他熱愛生活,不拘陳規,講述新學,但如前所述,並不真正刻意要革故鼎新,還常顯得的保守謹慎,出人意表之一。只是誰料,年輕的心靈有如豐腴的土壤,奔放的新芽在他的意料之外竄生了,出人意表之二。可是,山洞裡的夜間聚會雖然刺激冒險,卻不曾發生過任何問題,反而是後半場才露出端倪的Neil心底壓抑已久的表演夢想達致了劇情的高潮。嫩芽的旁抑斜出,獲得了綻放的機會,出人意表之三。觀眾如雷的掌聲和歡呼中,相信許多人會期望老Perry心中的堅冰也會融化,給出一個皆大歡喜的結尾。然而,這個睡覺前也要堅持把拖鞋放正的人,卻決意把兒子從此送往軍校再教育。於是,Neil這個全劇最陽光的男孩,在他見證了人生的最高幸福、最高榮耀的那天夜裏,在天亮之前選擇結束了自己的人生。這第四重出人意表使得最後半小時的劇情演繹急速發展,與前半程的略顯緩慢形成了強烈對比,使觀眾心為之扣。

從故事設計上看,這種高潮的突然迭起的安排還有一個作用,就是把Knox難以預測的愛情擱置到了一邊,給人留下了想像空間。全劇紛繁的情節中,Knox的名花鬆土計劃本來是一個很早就出現的線索,爾Chris從來警告他到和他一起笑意靨靨的去看戲也是全劇最為妙趣橫生的段落之一(不過有個bug,其他人本來不應該認識Chris的)。愚蠢的單相思出現了重大轉機,Chirs男友與她缺乏對藝術共同愛好的弱點也似乎暗示了一絲縫隙,那雙玉手還會繼續讓Knox抓著嗎?這本來幾乎是Neil的表演落幕後觀眾最關注的問題,卻被猝然發生的槍響驅散。奇禍之餘,追問這個問題似乎也變得不道德了。但從技巧上看,這是劇作者的高明之處,因為重要的是Knox had seized the day ,過多的再去描摹這個三角戀的解法,終究是在政治不正確和愛情好遺憾之間的艱難選擇。現在最後半小時裏間不容髮的總攤牌,把這個問題通過取消的方式解決了。

電影還有一個值得稱道的是人物塑造。開頭一堆大男孩,一樣的西裝、一樣的青春,似乎也沒什麼區別。但人和人的不同,終究會體現出來。

最英俊,最積極面對生活的Neil,乍一看似乎是不應該尋短見的,但實際上,因爲他曾最努力地追求美好,故而最不能接受轉入軍校帶來的急速的生活窒息。他在學校里儼然是一名領袖,能夠自信的發出重建死亡詩社的號召,並半強迫的要求Todd、Pitts等人加入。但他在家中卻恰好相反,幾乎沒有和他父親爭辯一句的空間。他在學校里能巧言安慰Todd,但在家中,她的母親只能用吸菸和沉默來排遣自己對丈夫的不滿,而不能給兒子提供什麼奧援。戲劇之夜本是Neil自信人生的新高峰,卻忽然聞聽了從此要與眾人歧途的噩耗。舞台妙境依稀猶在,燈下此愁無人能解。作為一個在同齡人中一呼百應的全A生,卻因為自己難得的一點個人愛好的發揮而要被逐往未知的苦寂環境中去,也難怪這個十七歲的少年感受到了生命中不可承受之重了。

內向、害羞甚至有些自閉的Todd,這個彷彿總是在哭鼻子邊緣行走的男孩卻勇敢的當著校長的面對Keating喊出了「是他們逼我的」,並率先用站上了課桌的方式表達對「我的船長」的敬意,也是符合情理的,因爲脆弱的他,正是最不能接受的事實的人,當其他人世故而冷靜的大腦面對現實、控制衝動的時候,最不能適應生活的人會衝破生活的束縛,而還成爲最勇敢的人。全局的一條次要的主線正是Todd被Keating和Neil改造的更樂觀、更自我的過程。因此這兩個人的先後離去對他是無以倫比的打擊。Neil猝死,萬無他法。所以Todd只能勉強用雪地的嗚咽來排抑積蓄難發的憤懣。而Keating的受責是一個漸進的過程,給了他的心靈逐步疊累能量和勇氣的餘地。在雜貨間朝Cameron吼叫:「你知道那不是真的」,是他一次異於平日的表現。而當眾生的簽名赫然在目,Meeks的頹唐、Charlie的開除已經被他所知的時候,能顫抖著當著他一向敬畏的父母和校長的面追問「Keating先生會怎麼樣」,對Todd來說也是一種勇敢的初放。最後,Keating不經意的返回教室取東西,又正值校長在推倒重算的講述「鑑賞詩歌座標法」之時,數月來的快樂教育無疑又歷歷湧上眾人的心頭,Todd此時的驚人之舉也就符合邏輯。他並沒有被塑造成為一位英雄,在這些重重因素疊加之下,他的爆發可謂事出有因,卻格外顯得真摯。

再說說「叛徒」Cameron,他是一個積極成人化的小孩,固然還保留著一點童心,但更主流的風格是有意識的努力控制著自己好好學習、天天向上。學業是他始終念茲在茲的,紀律是他時常小心不逾越的,包括走路時候他也還想著這步對不對,那步錯不錯。任何可能過火的行為如Charlie的舉措,他都反應最為激烈。Keating的一些前衛教法,他也表現得不是很感冒。事實上,他對詩社的參與,恐怕在相當程度上是對領袖Neil的一貫追隨和顯得合群罷了(瞧瞧他在好友紛紛站上課桌之時的不安神情)。他的室友Charlie看的很準,大難臨頭之際,Cameron準會招供而且覺得理所當然,不枉他一額的皺紋了。

《死亡詩社》的最後一幕「課桌致敬」,也可謂第五重的出人意表已然成爲電影史上的經典(而且很難被模仿為橋段),記得若干年前我正好在CCAV6偶然看到此片結尾,雖然對之前的劇情一無所知,但這樣對峙的氣氛還是讓我留下了深刻的印象。儘管這樣的抗爭實際上對現狀不會有所改變,也沒有形成全班集體站上課桌的偉大學生運動盛況(儘管其他一半人本來都被「春風化雨」過),並必定會為參與者特別是Todd帶來後續的麻煩。但是觀衆還是會為之感懷,因爲「傳統」和「紀律」旗幟下的孩子們終於給了Keating一個公道。公道本身固然不能起到任何實際的作用,但是它帶來的溫暖,必將迴盪在身負惡名、即將浪跡天涯的Keating的心中。新生活的探索在Welton學校暫時歸入了寂滅。甚至情況可能會變得比之前更爲黯淡。孩子們也大約會更爲規矩的行走的奔赴大學的道路上。但回首往事的時候,他們不會忘記那個對惠特曼的詩句出口成章的男人,他們會回想起那個在夜色的山洞中打著手電筒吟詠《剛果河》的日子,「卡匹迪恩」的召喚也會在合適的時候再次響起。

評論