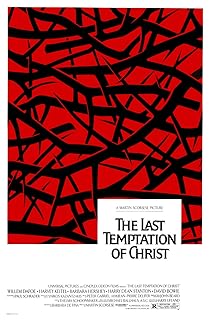

基督最后的诱惑/基督最后的诱惑

導演: 馬丁史柯西斯編劇: 保羅許瑞德

演員: 威廉達佛 哈維凱托 Paul Greco 史蒂夫希爾 Verna Bloom

2009-09-24 03:41:12

【影評】流離在「誘惑」回歸中的解脫

************這篇影評可能有雷************

看完這部電影后,雖然不能說自己感觸頗深,但心中確實是多少有些話想說。但並不是,心中有話就可以流利的表達出來的。這樣的事情即使是發生在文筆經驗豐富的大師身上都不足為奇,何況吾等無名小輩。

電影伊始交待給觀眾的就是一個平凡的不能再平凡的宗教世界,濃重的宗教辯論掩蓋了一切可以吸引觀眾注意力的角落。當然,熟悉導演馬丁•斯科塞斯的觀眾都知道,這位大師對於宗教的鍾愛已經深入骨髓了。愛之深,自然當別有一番見解。

隨著故事的發展,電影裡的野心也終於一步步的展露在螢幕上了。雖然早已預料,卻如王家衛口中的那句話一樣:我想,我是猜中了結局,卻沒有猜中這過程。

耶穌是個木匠,羅馬人讓他做十字架用來處死反叛的猶太人。看到被釘在十字架上的血淋淋的肉體,耶穌恐懼不已。一方面他感到自己負有拯救人類的使命,另一方面又不得不為羅馬人做十字架,他陷入深深的精神矛盾中。他曾愛過表妹末大拉的馬利亞,後來末大拉的馬利亞淪為妓女……

在各種各樣的「誘惑」中,耶穌面臨著難以抉擇的難題。當,耶穌在猶大的陪同下走下了十字架,像普通人一樣娶妻生子時,每個觀眾都不得不為這大膽的顛覆而折服。

耶穌沒有經得住「誘惑」,而猶大則如天使般的守候在他身邊。這怎能不說是一個諷刺。導演以其犀利的鏡頭語言諷刺了每一個虛偽而假裝無辜的人。

馬丁•斯科西斯,這個美國的現實主義電影導演,是一個真正多產的導演。他始終以自己獨特的視角,以電影冷靜地剖析著社會和人類的種種頑症。在好萊塢只崇尚商業結果的環境下,卻一直堅持自己的意願,不遺餘力地追求電影語言的探索。被大家稱作是「電影社會學家」,也當是受之無愧了。

整部影片導演都在給大家講訴著所謂的「誘惑」。

可,在我看來,把那些稱之為誘惑著實是可笑了。甚至,我一度的認為導演要諷刺的正是把它們稱為「誘惑」的人。老實的講,我覺得那只是每個人(或者每個正常人)都會存在的七情六慾。

即使是基督教徒也不能例外。

據說,當年中央電視台曾把這部影片的轟動效應當作新聞在新聞聯播里播出過。可是在基督教國家卻引起巨大的爭議,宗教組織紛紛舉行抗議,而在拍攝時與斯科塞斯合作多年的羅伯特德尼羅也因為宗教壓力過大而拒絕出演。

然而,耶穌最後還是戴上荊冠,走上了十字架。為他的救贖劃上了完美的句號。

至此,我只能說,導演並沒有刻意的去顛覆傳統。他只是像個孩子想擁有一個屬於自己的風箏一樣,將自己心目中的耶穌形象展現出來了。這沒有錯。就像耶穌有七情六慾一樣,都是人類的生命延續時的正常軌跡。

這讓我想起了初二時語文老師給的一個作文題目:如果我有花不完的錢。我已經不記得自己當時是怎麼應付差使寫完的了。不過我卻清楚的記得一個叫青的女生寫的內容,她說,如果我有足夠的錢我就會買好多自己想要的東西,好吃的好玩的•••她說了好多。我覺得她很真實,那些想法,那些慾望都是縈繞在我們每個人心頭的。為什麼只有一個她敢說出來呢?

導演在這裡表現的正是這樣的一個類似於回歸的別樣救贖。純粹的壓抑禁錮,在導演眼裡或許只是給人們穿上了一個白色的外衣,以為那樣就是純潔了。他想給我們展示在脫下白色外衣的時候人們是怎麼的。聖人亦是從凡人中蛻變的,甚至是從犯人中蛻變的。

如此說來,導演所給我們展現的世界更像是一個曾經發生的歷史,裡面的每個人,無論主角還是配角都是活生生的,有血有肉。他們游離在「誘惑」中尋找回歸的入口。真正被救贖的不只是他們,還有我們。

舉報