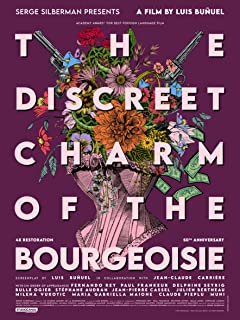

资产阶级的审慎魅力/中产阶级的审慎魅力/中产阶级的诱惑

導演: 路易斯布紐爾編劇: 路易斯布紐爾 尚克勞凱立瑞

演員: 費爾南多雷伊 Paul Frankeur 黛芬賽麗格 宓樂歐吉

2009-09-26 18:32:43

以夢的形式講述現實

************這篇影評可能有雷************

藍天白雲下的田野,一條路沒有起點也沒有終點地延伸。在平靜中,有兩種力量在無聲地抗爭——即藍天白雲田野,和路。就像野生動物園和囚車中的我們,環境被知覺為一片自由的天地,無奈漫遊的路徑是既定的。在片中,不但路徑是既定的,至於週遭環境似乎也是既定的,這便意味著一種單調無意義的漫遊——步伐的節律把日日夜夜劃分為無數精確細密的小單位,就像上了發條,由生入死。藍天白雲下,既無遲疑亦無旁顧,理想的生活被開闢為一種似有所追尋的漫遊儀式。在最自由的生活空間裡遵循一條最單調乏味的路徑,這是對片中六個人深陷其中的生活狀態的一種客觀描述。

所謂藍天白雲下單調乏味的路徑,也可以說是因內心慾求與外部世界普遍壓力之間的相互擠壓而成的,於是寄心於草木而委身於道路的無意義漫步便成為一種悲哀的儀式。類似的,隱去慾求而遵循禮節的晚宴當屬於同一種儀式。如同殺一隻牛犢切成塊燒掉可意味著獻祭給耶和華,儀式下面往往隱含著另一套關於現實世界的隱喻系統。如果不能完美地履行儀式,信仰者將長久生活在隱喻系統被現實阻撓而造成的焦慮與不安中。當然,片中的六個人並非主動尋求信仰的安撫,而是被拋入無意義的儀式中(被何物拋入呢?簡單的慾求嗎?還是更多出於某種無奈?),進而儀式自身子乎已成為他們生活的意義所在。他們大約不再需要更多的財富和權力,而只是想通過儀式維持現有的只屬於自身的秩序感。

而唯一的道路往往是狹窄的,秩序感也不過是一種循環往復的暫時性平衡。宴會一次次被打斷,又一次次彷彿對阻撓置若罔聞一樣地重新開始,使我們逐漸相信推動他們生活的力量不過是一種無意義的執念——真的無意義嗎?——實際上人人每日都為著執念生活,而我們卻只把被認定為精神病患者的人投入「監獄」。是因為那些人(包括片中的六個人)的「慾求與需要」與大多數人不同嗎?在維護自身秩序感的鬥爭中,片中的「資產階級」不斷遭到挫敗。像夢境一樣,類似過程里重複著兩種力量的對抗:執念和審查制度。

片子的敘事本身就像一個夢:首先,沿著路漫步(暗示一種對秩序的歸屬感?)已成為一種執念,人們透露出追尋的慾望。投射到現實,幾個人不斷約定一起吃飯,但每每依據既有的禮儀幾乎已經開始時卻註定被突如其來的事件打斷,且這些事件將他們的慾望和隱秘生活公之於眾。如因情慾延遲的聚會、因稽查逮捕而中斷聚會,等等,一起都表明在優雅的秩序下以某種形式隱藏著慾望。

夢是慾望的表達,噩夢也不例外。在夢中,三位先生各自經歷了極端的情境,看似對秩序感的違逆背叛了慾望的初衷,但這實際上正是另一種力量的反映。如先前說的兩種力量暗中的對抗,一種指向自由、秩序的瓦解,指向藍天白雲田野背後的惡念與放縱,另一種則指向路,以及各種儀式和禮儀。在日常生活中,後者看似是對前者的悖逆,實則是整個社會系統化的偽裝;在夢中,前者依然要依託於後者而現形,通過與後者的鬥爭來揭露「偽裝只不過作為偽裝而存在」的事實。

如三位女士喝茶的例子——既沒有茶,也沒有咖啡、牛奶,甚至沒有水,只引來一個陰鬱的殺父故事,故事講得彬彬有禮。其中,現實(得不到想要的東西)與夢境(殺父)指向一個共同的主題——秩序被打亂,前者是「缺失」或「事與願違」,後者則是赤裸裸的僭越。在後者的襯托下(使三位女士的耳朵受到了姦污?),缺失感直接引發了尷尬的氣氛,三位女士用沉默極力掩飾控制感的嚴重缺失。也就是說,殺父故事為女士們良好的禮儀提供了一次絕妙的諷刺。再如大使開槍殺死軍官的夢,一個正常的場景逐漸失控從而成為一個噩夢,這是每個人都非常熟悉的狀況,而這正是秩序感被隱而無形的慾望逐步瓦解的過程(在夢中,大使可能只是夢者自身或某種慾望的一個「替身」或「臨時載體」)。

形成最極端諷刺的例子來自那個把吃飯儀式暴露於舞台上的夢。就像隻屬於自己的迷信被他人看穿,或者自己的裸體被大眾凝視,一陣公然的嘲笑攜來了大眾(審查制度)對儀式(也屬於某種執念吧,透著特權和慾望)最大程度的羞辱。這羞辱既來自真實的大眾(他人),也來自六個人心中的大眾(即由社會在心中構建起的審查制度)。

在片中,讓現實與夢境形成更深一步牽涉的是,影片敘事總是提供一種相對性很強的真實感。即一個夢醒來,我們才知道剛才的故事是夢——或者不是,只因為一直沒有夢醒來。當然如上所述,夢的醒來往往伴隨著局勢的失控,但片中「資產階級」的執念(經由導演塑造)是相當強大的——當一個夢驚醒時,它帶來的危機感可以嵌套於另一個夢中。這種怪異的敘事結構似乎在暗示我們夢一直沒有醒。如同田野上的路看似是無始無終的,包括六個人在內,我們或許全部長久地活在「某種」執念里,從開頭到結尾。

舉報