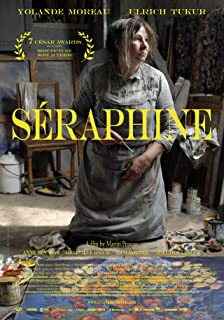

電影訊息

花落花開--Seraphine

編劇: 馬丁波渥斯

演員: 友蘭達夢露 歐路奇圖科

花落花开/塞拉菲娜

![]() 7.4 / 5,885人

125分鐘 | Canada:121分鐘 (Toronto International Film Festival)

7.4 / 5,885人

125分鐘 | Canada:121分鐘 (Toronto International Film Festival)

編劇: 馬丁波渥斯

演員: 友蘭達夢露 歐路奇圖科

電影評論更多影評

2009-10-02 12:08:54

翠蔭曉夢

約朗德.莫霍(Yolande Moreau)的履歷表很長,可是掃讀了一遍,我發現我只看過一二部她出演的電影。在《花落花開》(本名賽哈芬妮,Séraphine)之前,我只記得天使愛美麗樓下那位沉迷情感往事、整日尖聲囈語的胖太太,愛美麗裁改了負心愛郎給她的信,變身一箋篤定的承諾,也不知道究竟是安慰了愛美麗自己,還是這個痴等著的女人。履歷表中,又驚現《巴黎,我愛你》(Paris,je t'aime),我才想起,莫霍演過其中的一段丑角。由此看來,至少對於後知後覺的我而言,莫霍同她的凱撒獎角色賽哈芬妮分享了一個共同點:她們都那麼平平淡淡毫不惹眼。

我第一次看到《花落花開》海報時,還以為一位優雅幹練的女俠客匆匆走過碧綠草坡,萬料不到鏡頭一旦活躍,竟直接顛覆這朦朧的春日美感:賽哈芬妮的帽子與披風大抵要灰撲撲一穿幾十年,壓根兒沒指望更替的;她的鞋子也既不美又不暖和;她沒有藝術家氣質的纖長手指,一雙五短肥肉手嵌牢了泥黑、血污、以及重體力活壓磨的老繭。她形容臃腫,髮絲披散,步履蹣跚,可是好像沒有什麼能阻擋她慢慢前行的決意,直至她抵達目的地,爬上老樹,孩子氣地踢開丑鞋。漫天翠蔭瞬時把她抱在懷裡,她終於露出微笑,清風徐來,鳥鳴遠山,一整日卑微苦作之後,呵,她和她的天堂合為了一體。這個時候,她已經48歲了,日日重複著這套程序;雖然距離她的發現人、美術批評家收藏家兼畫商:威廉.伍德(Wilhelm Uhde)不過咫尺之遙,可她的命運形勢並不會因為後者而改變,有沒有伍德這個人,她都早已忙碌了大半輩子,也勢必永遠如此。

看電影之前,我不認得賽哈芬妮.路易(又叫做來自桑麗斯的賽哈芬妮,Séraphine de Senlis),也不曉得巴黎專辟場館展出她的畫作。印象里只在奧賽博物館見過和她同撥為樸拙類的畫家亨利.盧梭(Henri Rousseau),然而他那幅蛇巫師,那幅夢境,怎樣看都豈可聽憑naïve或primitive等蒼白單字發落,已然升格為版畫的流質,更彷彿敘說魔界故事的一張橫截面,前情稍展,後續未攏,筆筆皆是蓄勢待發的無限可能。我透過電影欣賞賽哈芬妮的作品,則類乎初見梵谷星空圖時的驚艷了。她所鍾愛的主題,似乎專注於碩果纍纍或者繁蔭密聚的樹,不同季候,春華秋實,色彩濃郁,像燃亮的烈焰;有的畫布薰風;而每到花葉紋脈邊廓,她給的線條總是毛拉拉的,直逼蠟制。據說她用一些自造顏料--大抵是買不起而變生的發明,比如教堂祭壇上的燭油、肉鋪裡的動物血水(一說雞血)、田間的花束草梗。每晚她躲在小房間裡敲打研磨,以手試色,勤懇而慎重地畫下每一筆,直至倦極睡熟在畫板邊。

威廉.伍德敏銳地覺察到賽哈芬妮的作品,並非單純詠物,而隱約浮現她心底上帝的影像,是一種虔敬的膜拜。比照一下她的日常處境,這樣的推斷,不無道理。試想一想,賽哈芬妮一生的主業都定位為清掃婦,不僅極拼體力,還要低眉順眼,忍耐鄙夷、冷剔等等家常便飯,透支完體力心力,便該潦草填塞肚腹,週而復始,倘若沒有一點精神支持,簡直就了無生趣。電影裡的她,恰恰正和工作優先物質萬能的摩登人群完全反向,她把一切俗務視作為藝術嘗試打鋪墊,甚至某種程度上的修煉,她輕忽前者,即有點遊戲人間藐視命運的意思,那麼這個人,也就駕馭了難於被摧垮的力。她的所有血汗錢,都毫不經濟花在畫板上,這後者,才是她的汲養,重心,活下去的依附;即使德國人打進小鎮、菲薄生活費難以為繼時,畫畫的節奏,也是執著如一、不可以被攪擾的。這其中倘若伴生著她的某種信仰,她想把綠蔭詩意縱容至慘澹窗帷後的決定,大概也就毫不奇怪。

約朗德.莫霍飾演的賽哈芬妮總是睜大眼睛審視畫面,像任何一位職業畫者一般運筆暈色,不錯過兩米長畫板上的方寸餘量。這時候的她,就如同燃燒的畫作一般熠熠生輝,一出淡薄的幾乎缺乏情致的戲,因此時不時也煥彩流光,於是乎,也難怪是要拿大獎吧。我看這樣子的傳記片,難免感覺不安不妥,好像賽哈芬妮要嘛跪在地板上努力擦拭,要嘛跪在畫板上琢磨色塊,而作為觀者的我,卻舒泰地窩在沙發里,一樣睜大眼睛,卻無力做任何動作,哪怕搖旗吶鼓一聲。

看這部電影,也順帶勾出另一些紀傳影片的片段,彼此疊加,像足一道人生況味猛醬湯。比如看賽哈芬妮初獲認可妄自菲薄的神情,我即想起波特小姐在印刷間對圖樣和她在書店的櫥窗外看到力薦位置的小硬裝彼得兔時那種遲疑和半驚半喜。賽哈芬妮給她的小圈子--包括早早恨不能攆她出門的房東太太--展示畫作,那一點點豪情與為親眷朗讀自己小說的簡小姐、那微妙羸弱的喜悅有什麼分別呢?賽哈芬妮說打掃花費了她太多時間,剩下的她不夠用,一樣折損人的窘迫,不止同屬簡小姐的遺憾,也昭示著天才沃夫岡.阿瑪特渥斯.莫扎特(Wolfgang Amateus Mozart,見電影Amateus)的流星命途。後者哪怕身為人所共識的天才,音樂旅行、風靡歐陸十年,也依然嚴修前輩精華,夜夜挑燈寫譜,他或許並非像電影所描述的被宮廷權要級樂師薩利埃利設計致死,然而貧病交困、作品賣不到理應價格、創作辛勞必定都是誘因。

這些夠格入圍傳記片的人物,往往也真應了泰戈爾那句,活著的時候,唯有「不朽的愛」,愛到足以不回應現實、熱誠保鮮赤子之心,留下活潑潑的常青文化線條繁榮後世,而他們到死也不知道,自己有朝一日會等號「不朽的名」。這大概是生命虛幻的部份,回過頭去看,也未見得老派的人際比現在的蒙昧、保守、愚魯。我們自己,何嘗不是活在同半徑的循環之中, 何嘗會意要精巧校準自己的步幅,嚴格順應時代濁流?賽哈芬妮還可能一輩子做粗工,直到等瘋了都不知道自己已是畫展佼佼者;簡小姐還可能被埋沒,隨後英文格局翻天變化;給我們陽光溫暖的天使莫扎特,也仍可能僅僅寫到35歲,貢獻600餘件天籟,榮升一輩輩樂痴樂匠的衣食父母。

然而,不要忘了,賽哈芬妮般的平淡生涯,畢竟也不乏幸運點綴--只怕比我們這些忙到忘了畫一畫心聲的摩登機器人多得多。她吊坐在樹枝上吁口惡氣,即開始吞吐天地靈秀,編織新靈感新夢想。將熱愛轉為大眾接納甚至於代代傳承的文明因子,必定要對抗內外之間的時差,很多人並不具備等待一生、懸而未決的勇氣,更何況欠缺上述幾位不怎麼專門培植而稟賦異人的靈慧,然而,這些都並不妨礙幼小的葉芽在人們心裡生根,年年歲歲,開出香花,鋪展如茵,成為確認自我對壘命運的理由。無論是怎麼樣的境遇,我們的心底,同樣包容著放飛夢想並鼓舞我們奮鬥下去的蒼木,它的頭頂上,也一樣環護著來自天國的濃蔭。

http://ciyunw.blogbus.com/logs/47322494.html

評論