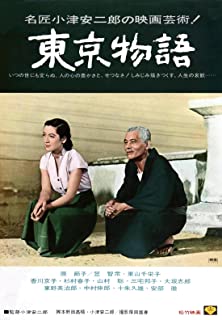

電影訊息

電影評論更多影評

2009-10-07 08:52:19

「你看到了嗎?」「我看到了!」「不,你沒看到。」

大女兒和母親,母女之間的戲劇關係通過女兒的一句話點出,「媽媽你又長高了」「我怎麼會長高呢!」「是這樣,而且又胖了。」螢幕上女兒相對於高大母親的瘦小,一種潛在的對抗關係建立了。「學校開家長會,媽媽那麼高,弄得我在同學面前很沮喪。」這是一個大師級電影藝術家才能創造出的人物關係模式,人自打一生下來,就與任何人建立了「范政治關係」,包括女兒和母親。在觀影的過程中我曾幾度憤怒地想掐死那個大女兒,為什麼?導演毫不留情地塑造著她的自私,其實從本質上說,一部電影想把一個人的人性表現得深入複雜不是通過表現「複雜」來實現,而是通過表現「簡單」來實現的,大師的方法是:我只給你一個簡單的人物,一些簡單的事,從頭到尾的簡單,然後當你不經意間,我用一個曖昧的漂移能指把你拉進漩渦---潛文本的無底洞(影片中的這類漂移能指有公公留給小兒媳的手錶、去世母親的衣物)。這樣做也是基於電影的本性而為之,因為電影不是文學,文學中再複雜的人物心理或潛在意識都可以用語言來說明(當然文學有文學的曖昧性),但是電影表現複雜人性或心理很類似於一個精神病患者的所作所為,當精神病在笑,很簡單,他就是在笑,不是哭,但是你會跟著笑嗎?相反你會被嚇哭吧;當精神病在哭,他就是在哭,不是在笑,但是他哭的原因可能不是他敘述的原因。這就是弗洛伊德所說的癥狀,電影就是一種癥狀點的直接呈現,你看到的就是你看到的,但你看到的也不是你看到的。女兒是自私的嗎?是,因為癥狀顯示她的摳門、小氣,我們看到的就是這樣,但她的自私是什麼自私呢?是一種關係上的自私,自私不是絕對的,當然她可以對任何人都自私,儘管那樣,她也不是我們所說的「絕對」自私。用小兒媳婦的話說「女人結了婚,就有她自己的生活了。」這是一種范政治關係,女人結婚和丈夫結成了一種關係,在這種關係里夫妻可以一起吃昂貴的點心,而不再會跟父母吃。影像上,導演基本沒給幾個兒女家所在街區的全景,都是中近景,在空間上一種狹隘侷促的視覺隔斷很好地配合了這種相對隔絕的社會關係。

大女兒的人物塑造,是電影直接展現自己所能展現的,是好萊塢本質的。導演對小兒媳的塑造才真正讓我感受到了小津電影的力量。小兒媳人長得漂亮、喪夫、獨居不改嫁,親生子女不接待他們,反倒是一個喪夫的兒媳頗為禮遇,與公婆以禮相待,借來酒菜招待公婆,給婆婆零花錢。這一切都是直接的表現在螢幕上,我們看到了「世界上最好的女人」(這是婆婆後來對丈夫說的),但不經意間我們陡然感到震驚,因為這一切都是一種「禮節」,包括她漂亮得發白的臉。婆婆死後,她與公公的對話真正表達了導演的意圖(注意導演是用對話表達的,是善於揭示複雜人性或心理的語言),公公說:「我和你婆婆養了這麼多子女,還要你幫忙,幫這麼多忙,你甚至連親戚都不是。媽媽說你是她見過的最好的女人,我們是很高興看到你結婚的,是真的。」小兒媳說:「其實,我不像你們認為的那麼好,媽媽們那麼說真的過獎了。我經常不會想你們的兒子。我睡不著的時候經常懷疑,如果我一直這樣,我會變成怎樣。白天過去,夜晚來臨,但是什麼也沒有發生,我覺得有點孤獨。我的心好想再等些什麼」。老人,特別是已屆生死之年的老人,他們一定是最高明的電影觀眾。因為,他們最能從簡單中看到複雜,而這正是電影的本質,再說一遍:「電影不是文學,電影無法用語言去直接揭示」。這個世界如果有上帝,他一定是個老人。這個老人像上帝一樣勸說著曾經的兒媳改嫁,而兒媳就算是聖女貞德,她也會愧疚的。

在小兒媳與公公談話之前,導演安排了一場她和小姑子的談話,小姑子直截了當地道出對大姐的自私的不滿,說母親剛去世姐姐就要走母親的衣服。小兒媳說「女人結婚了就有自己的生活了,有一天我也會那樣的」。顯然,這兩個人在「直接」與「複雜」的辨證交流上不對等。這場戲為之後的公公與兒媳的對話做了很好的鋪墊。

電影的複雜是通過簡單達到的,這需要技巧,大師的技巧往往不露痕跡,我想問,母親身材那麼高大,二女兒那麼瘦小,她要一堆不合身的衣服做什麼呢?

評論