電影訊息

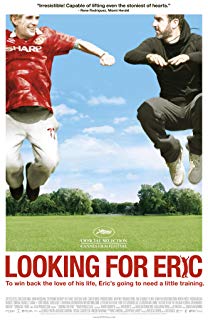

尋找艾瑞克--Looking for Eric

編劇: 保羅․拉維提

演員: 史提夫․伊維慈 艾瑞克坎托 Stephanie Bishop Gerard Kearns Stefan Gumbs

寻找埃里克/寻找简东拿/寻找艾瑞克

導演: 肯洛區編劇: 保羅․拉維提

演員: 史提夫․伊維慈 艾瑞克坎托 Stephanie Bishop Gerard Kearns Stefan Gumbs

電影評論更多影評

2009-10-15 14:37:30

老男人的奇異心路

王爾德曾有句戲言「人只會變老,不會變好」。作為一個曾經的唯美主義者,他說這話時的心情,或許是對身邊的英國人徹底失望了。的確,他被倫敦的「紳士」們詆毀,審判,乃至拋棄,最後能接納他的還是法國人,把棺木埋在了拉雪茲,巴爾扎克和蕭邦的身邊。肯•洛什可不同意王爾德的結論,他們倆也明顯不是一路人。身為當代傑出的現實主義電影大師,洛什眼裡的英國雖然充滿不公和悲劇,但仍然蘊含著希望。《尋找埃里克》就是這麼一部希望之作,人老了,也會變好,影片可以證明。洛什唯一認同王爾德的地方,只有這人生變好所需的偶然機遇-在法國人的幫助下。而這個法國人,就是埃里克,偉大的球星埃里克•坎通納。

大師的童心未泯

親身接觸過肯•洛什之後才發現,這位在電影中雖然犀利冷峻的導演,生活中卻是個慈祥和藹,甚至還有點書卷氣的老人。上一部《風吹麥浪》終於給與了他遲到的肯定,一座金棕櫚並不足以總結肯•洛什幾十年來的創作堅持,但至少,老導演承受的起這份榮譽。獎項之後,就是另一個起點。

讓觀眾們沒想到的,是這個起點與過去悄然不同了。《尋找埃里克》居然是部悲情喜劇,充滿幻想色彩的小人物勵志故事,沒想到一貫嚴肅的洛什,變得幽默溫情起來。這個轉變有些突然,事前除了坎城選片人,誰也沒料到洛什今年的回歸,偷偷換上了一副笑臉。回過頭來仔細的回憶,肯•洛什的轉變也並不是沒有預兆。在坎城六十週年的那部合集《每個人的電影》里,他就半開玩笑似地給我們叫了個小段子。「電影還是足球?」,那是三分鐘短片裡父親給兒子的選擇,也可以看做是《尋找埃里克》這部長片的引語。

這是一部被拉長了的小品,年過古稀的肯•洛什也講述了一個老球迷的故事。這位球迷還是一位父親,一個曾經的英俊男青年,有過美滿的家庭和愛人。可現在,他老了。埃里克是個四五十歲年近退休的郵遞員,他的生活沉悶,孤獨,窩囊,灰暗,生活中唯一的樂趣,就是和另外一位「埃里克」在一起。觀看埃里克•坎通納所有的比賽,與他一同激動歡呼,分享破門時的喜悅,這成了老郵遞員生命中唯一的樂趣。肯•洛什鏡頭下的「老男孩」在兩個兒子面前都唯唯諾諾,史蒂芬•艾文茨扮演了一個丟失了尊嚴的父親。他像導演過去作品中的人物那樣,一度喪失了生活的信心,在回憶中麻木自己,由著家庭肢離破落,在偶像崇拜中打磨著歲月。

咋一看這冷靜的角度,莫不以為這又是一出洛什式的真實悲劇,底層工人階級的困苦生活。但這一次,導演的態度變了,不忍心讓埃里克繼續混沌下去,他要用樂觀的方式「強力介入」影片,為小人物打氣。影片中精神上的刺激來自兩方面,其一是虛幻的偶像現身,坎通納真的出現在埃里克的眼前,坐在房間的沙發上陪他聊天,站在陽台上聽他吹小號,甚至於鼓勵他晨跑鍛鍊。這種橋段,其實在許多成功的商業片中都曾出現,譬如法國前兩年的那部歌舞喜劇《領獎台》,都是用幻想性的手法來表現粉絲與偶像件的心靈對話。但這種手法有點膚淺輕率,如果通篇都是,只能算是給孩子們看的勵志片,脫離了真實的軌跡。肯•洛什的高超之處,就在於把這部份處理的即幽默但又不突兀,劇情中又豐富了對青年暴力問題的關注和剖析,加入與社會弊端對抗的第二種真實力量:工會和球友。在肯•洛什早期的作品中,多次出現工會與政府,資本金之間的對抗,他也通過關注來反思工會本身是否是解決階級矛盾的最好組織。在這部《尋找埃里克》中,埃里克的反抗是通過一件偶然的家庭危機所促成的,在這次解決困難的過程中,真正的外部力量資助,還是那些群大叔級的郵遞員工會好友。他們也同時是曼聯球迷協會的坎通納粉絲,除了一起看比賽歡呼,還可以幫助埃里克度過生活上的難關,足球強調的「團結」,和工會精神是異曲同工的。即便此次鬥爭的方式,實在是有些孩子氣,肯•洛什也顯出其童趣和樂觀的一面,這份心態和期盼是真實可信的,喜劇也有共鳴,誰說只有殘酷得流淚才能打動人心。

在肯•洛什的影片中,警察是國家機器對付工人階級的武裝,不能奢求他們去阻擋犯罪,幫助民眾,所以幻想之外現實問題,還得靠工友們自己解決。有人說英國最危險的出口品就是足球流氓,他們把運動變成了暴力。但《尋找埃里克》中頭戴坎通納面具,手拿木棍的球迷們不是,他們的暴力是為了保護弱者,威嚇黑社會。當社會體制的缺陷無法給底層青少年提供保護時,憤怒的父親們選擇了自救,在坎通納的勇氣號召和巧妙「保護」下自救。這是洛什又一次巧妙的政治宣言,輔以獨特的角度和年輕的心態,與時俱進的細微觀察,變成了不太激進但透著智慧的幽默宣言。

粗暴球王變溫情

坎通納是否有普拉蒂尼,齊達內那麼偉大,對於法國人來說尚有爭議,他畢竟沒有代表法國隊獲得國家級的榮譽。但是對於一個曼聯隊球迷來說,這個問題毫無意義。紅魔只有一個國王,那就是埃里克•坎通納,他建立了曼聯王朝,五個賽季的輝煌,所有球迷心中的精神偶像,埃里克心中閃回的「興奮劑」。然而偶像並不完美,坎通納在球場上的粗暴和任性,讓自己和球隊承受了巨大的處罰,95賽季的「飛腿事件」讓曼聯失去了主心骨,也丟掉了多年的聯賽冠軍。所幸「王者歸來」後的第二年,曼聯隊就拿回了失去的雙冠王,這個偉大的歷史時刻,也成為了影片中埃里克和夥伴們津津樂道的人生動力。

早在坎通納被禁賽期間,他就「影心萌動」,偷偷竄回法國影壇,出現在艾蒂安•沙蒂里耶的影片中,和幾位資深老影星學習表演。這一次小客串點燃了坎通納從影觸電的興趣,等到真正退役後他就大舉進攻攝影棚了。1998年《伊莉莎白》的製作水準也開闊了他的思路,見識了古裝巨片的氣派,坎通納開始主演短片甚至於參與幕後製作。2002年昔日的球星成了導演,《把你的愛帶給我》居然把坎通納帶進了坎城電影節,贏得了業內的好評。這一步步走來,幾乎每年坎通納都會在法國影壇有所舉動,演技也得到磨練。在《尋找埃里克》中的本色表演,經由肯•洛什之手調教得更加細膩圓熟,也可見坎通納並不是個四肢發達,頭腦簡單的糙漢。他對電影的理解在進步,把球場上的穩健、冷靜和控制力轉移到片場上,這份聰明和悟性猶在。更何況除了表演,坎通納也涉足製片,參與到《尋找埃里克》的投資協調工作中來,這份努力之心也值得稱讚。

當埃里克的腦海里出現坎通納精彩絕倫的助攻和破門時,他渾濁的兩眼頓時發光,消磨的勇氣再次灌注到肌肉里。面對生活中的困苦,老郵遞員無助的向曾經的王者求助:如果是埃里克,他會怎麼做? 經歷過禁賽處罰都能勇敢的走回來的埃里克•坎通納,他是怎麼做到的?坎通納聽到了,真的從牆上走了下來。這個曾經脾氣暴躁,處事極端的球員當然不是國王,影片中的坎通納,更像是個「守護天使」,在球迷們最需要的時刻站出來,給予醍醐灌頂般的精神指引,提供最堅強的勇氣後盾。

影片中坎通納的出場鏡頭,被肯•洛什處理的很小心巧妙。仔細觀察下來,沒有一個畫面他顯身於埃里克之外的第三者面前。無論是房間裡的夜談,或是郊外草地的鍛鍊,還是在大巴前的最後一次悄然「降臨」,坎通納只對埃里克一個人說話,也只有埃里克能找到他。肯•洛什的這種處理,就是要有意的把改變生活的兩種力量劃出類別。坎通納是屬於精神上的,影片中他的顯身和話語,有可能完全就不存在,僅僅是埃里克老男人式的臆想。他的勇氣來源於自我暗示,在工友們的幫助下才武裝了起來,最終成為坎通納那樣重振的信心。其挽救的則是家庭與愛情,這才是郵遞員埃里克的綠茵場。

坎通納還是自己,他在影片中扮演的也是曼聯球星,說得台詞也與退役前的風格一致。那種在賽場內外充滿霸氣的語言,拿到電影裡,卻成了點綴幽默的「至理名言」。埃里克偶爾會猶豫退縮:「有時,我忘了你也是一個人」,坎通納則平靜的凝視遠方,稍帶不屑的從嘴角中蹦出「我不是人,我是坎通納」。在坎通納的眼裡,埃里克太像個普通人了,甚至毫無稜角,不會向惡勢力說「不」,這可不是坎通納要守護的對象。「求人不如求己」,就像中國的老話所說,坎通納在影片中不僅要埃里克去模仿他「豎起衣領」,還要教導埃里克找回自己的勇氣,「球場上面對的是對手,在電影裡面對的是自己。」在坎通納輻照的世界裡,吹起小號,拿起手槍,對著眼前棘手的困境大喊出「NO」,這才是真正的《Looking for 艾瑞克》

另一種英式幽默

這部影片的出現,也的確是在坎通納的提議下促成的,三年前的一個想法,在編劇保羅•拉弗蒂和導演的填充豐富下,成了今天這部《尋找埃里克》。肯•洛什出於對足球的熱情,對坎通納的敬愛,我們看到了一部講述球迷與球星,底層民眾與社會弊端,中年人與家庭責任等等,「幻想與現實」交織的影片。人生本來也不只是一個簡單的故事,喜劇與悲劇或許只差了一個小時。影片中,本來還很溫馨的家庭聚餐場景,眼看著埃里克馬上就可以獲得前妻的諒解,復合在即,兩個孩子也開始懂事,理解父親的苦心和不易,突然就被破門而入的警察撲滅了。這是普通民眾的不幸,完全處於社會強制力的被動者,俯首就擒,喜劇和悲劇都不必再去渲染。就看導演從哪裡切下這劇終的一刀,早了就是悲劇,晚了就又看見了喜劇。

「喜劇,就是具有快樂結局的悲劇」肯•洛什自己這麼評價新作。可見王爾德的話完全不適用老了的洛什,73歲的他成了「大好人」,讓埃里克一家過上了好日子,一個「Happy ending」讓觀眾舒心的走出影院。史蒂芬•艾文茨把這個老男人的心理變花用英國人的方式展露出來,時而細膩哀怨,時而張揚狂放,一如球場上心情隨比分同起同落的球迷。埃里克和坎通納的多句對白,成了影片中最幽默的片段,英語的牢騷里,時而伴隨兩句「法國警言」。最後的高潮戲,甚至帶有一種庫斯圖里卡式的狂歡和荒誕,誰曾想到一貫苦大仇深的肯•洛什會如此拍片。意料之外的驚喜,淡化了悲劇的政治性,老導演也能帶給我們由衷的笑聲和夕陽下的擁抱,難怪法國媒體和觀眾們集體打出高分,目前的票房也超過了四十萬人次,「幽默,人道主義的肯•洛什,足以感動我們…無條件支持他!」

Luc,2009年5月於法國坎城

發表於《看電影》7月號

評論