電影訊息

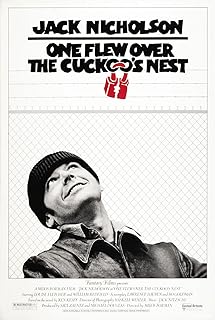

飛越杜鵑窩--One Flew Over the Cuckoo's Nest

編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

飞越疯人院/飞越杜鹃窝/飞越喜鹊巢

導演: 米洛斯福曼編劇: Lawrence Hauben Bo Goldman

演員: 傑克尼柯遜 露易絲馥萊雪 Michael Berryman Peter Brocco

電影評論更多影評

2009-10-16 08:29:39

自由與制度的悖論

1989-1990年,北京攝影師呂楠歷時兩年,走訪了全國十個省市38家精神病院和上百個精神病患者家庭,完成了一部名為《被人遺忘的人:中國精神病人生存狀況》的攝影集。他在文案里記錄了自己第一次去醫院拍攝時的一件事。在北京安定醫院一間病房,有一個病人正往外看,他想拍他,這時病人突然走過來,那病人很壯,呂楠本能地用手護住頭,腦子一片空白,這時,那病人卻伸出一隻手來,要和他握手。他被病人的友好和善良深深觸動,此後,在他的心目中精神病這一概念也發生了轉變。

在觀看影片美國經典影片《飛越瘋人院》的時候,我一再的想起這部攝影集裡那一張張定格著活生生的精神病人形象照片來,那些安靜微笑的少女,那些穿著藍白條紋病號服的眼神呆滯的男人,那些關在石頭屋子裡,被鐵鐐鎖著的,被捆在樹上的因狂躁而遭受特殊 「待遇」的病人。同時被喚醒的還有一部著名的日本電影——《夢旅人》。掐死孿生妹妹的可可,與失手殺死了屢次侵犯他的變態老師的捲毛,還有活在自己世界裡的妄想症患者小悟,在精神病院這個特殊的地方他們結識並成為了好友。在經歷了對醫院的壓抑生活徒勞地掙扎後,某一天,這三個青年爬上了醫院的圍牆,他們沿著圍牆走啊走,決定去尋找夢中的世界末日。他們沒有任何惡意也不想打擾到任何人,他們只是滿懷憧憬地行走在一道窄窄的圍牆之上,行走在社會邊緣與瘋人院的夾縫裡,清醒著的身體載著做夢的靈魂去追尋某種救贖。

歐文·斯通在為荷蘭畫家梵谷寫的傳記《渴望生活》里曾描述過梵谷精神病發作後住進聖雷米休養院的場景,各種各樣的精神病患:吵鬧不休的,不停把自己的衣服剝下來的,把面前每一樣東西都毀掉的,像獸一樣嗥叫的,總想自殺的,迫害妄想症的,還有喜怒無常的癲癇病人們。某一些暫時性發作的患者結成小的團體,形影不離,他們在各自發病時互相幫助,並保持著無比的耐心,因為他們每個人都明白,不久之後就該輪到自己了,那時他也將需要自己同伴的幫助和容忍。在這些患者意識清醒的時候,他們接受自己身患疾病的事實,並克服對它的恐懼,把彼此的瘋癲看成像肺病或者癌病一樣的身體病變。

我掉了大半天書袋的真正原因,或許是我仍然遲遲難以為《飛越瘋人院》這部電影動筆寫影評。不得不承認,這部片子給我已有的觀念帶來了很大的衝擊,我甚至無法給這部有口皆碑的影片做一個簡單的五星評分。我不能只單純的考慮它超越制度,超越文化的 「不自由毋寧死」的象徵意義。因為它表現的狀態,離我所學專業的關注點太近了,讓我不得不正視它。

英國作家喬治·歐威爾在他1948年創作的政治寓言小說《1984》中為我們描繪了一個「戰爭即和平,自由即奴役,無知即力量」的極權主義社會。在那個白色恐怖的世界裡,人民的個人生活,個人情感甚至是個人思想都要暴露在公共監督下接受親愛的「老大哥」的審視。所有有活力的頭腦都被禁錮了,儘管此時的社會外表看來無比的和諧有序。

麥克墨菲被送進來的前的瘋人院,與這樣的社會集體氛圍有點像。

護士與病人互道早安,按時娛樂,服藥,開會和自由活動,大家在安靜的打牌,音樂是舒緩的,光線也很輕柔,表現好還能出門遊玩,瘋人院裡的每一天都在這種既定的日程表下循環地上演。一切看上去都秩序井然,靜謐安逸,除了有一種難言的壓抑以外。

麥克墨菲可以說是一個不折不扣的異端,還可能有一些反社會型人格障礙或者成人多動症的嫌疑。他自信,反叛,揮霍,激進,快樂至上,血液里充滿了不安份的因子,恨不得每一分鐘都在革命,都在遊戲。在他的生命里,正如法國象徵派詩歌的先驅波德萊爾所言「永久性的懲罰對得到一秒鐘無限樂趣的人來說,又算得了什麼呢?」

這樣一個易燃易爆的危險品與病態僵化的瘋人院相接觸,對於彼此來說都會是一場災難。

麥克墨菲用他的頑劣與桀驁試圖應對所有想要將他馴服的清規戒律,他的出現象一塊投入死水中的卵石,打破了瘋人院死寂的湖面。只是與許多表現自由精神的搖滾電影或者政治電影不同,麥克墨菲的極端反叛行為並不是由於他接受了某種先鋒教育或者搖滾精神薰陶,他對自由的渴望和依賴彷彿是與生俱來的天性,是上帝重新創造出來還給人類的品質。這種品質因為在現代文明過於平靜的秩序中十分稀缺,所以非常誘人,貧瘠壓抑如精神病人也會在他的鼓舞下享受到了正常人一樣的對自身需求的滿足和快樂。他帶領病友外出捕魚,曬日光,與女孩嬉戲那一段戲拍得非常感人。

瘋人院最大的權力掌控者、規範的執行者和監督者是護士長拉奇德(贊一下她的扮演者,十分到位地刻畫了這個角色),這是一位冷冰冰的清教徒一般的中年女性,在今日的眼光看來應該是那種盡之盡責、雷厲風行的職業女強人。這位從動作,神態,面部表情都透露著一種不近人情的冷漠的管理者,一面口頭上時刻都掛著那種服務行業裝腔作勢溫情僵硬的禮貌用語,一面不可動搖地維護著瘋人院裡的聖神秩序。她,及她一絲不苟的頭髮與白大褂,連同不停播放的、聲響足以妨礙正常聽力的「抒情音樂」,為這座死氣沉沉的瘋人院穿上了一件人道、慈愛、祥和的外衣。

儘管影片似乎有意將拉奇德塑造成為該片最大的反面角色,然而我對於這樣一個曾任職於軍隊、從一名小護士熬到一間精神病院的護士長的女性還是不自覺的產生了同性之間的某種理解和同情。整日與精神病人生活在一起是常人無法體驗的高壓且枯燥的工作,或許她年輕時也是一位溫柔仁愛的好姑娘,或許她曾無數次被發病的患者攻擊過,無數次的為沒能控制好一個忽然躁狂的病人而偷偷抹眼淚,但是她終究還是累了倦了,丟失了年輕時的愛心和耐心、笑容和理想,最終變得堅硬麻木。她是被權威制度同化和改造過的人,順理成章地扮演了衛道士的角色,不可動搖地服從制度也不過是以一種最省時有效的方法執行自己工作職責罷了。說到底,她也一直圇於制度的壓制之中,雖然是管理者,卻也是犧牲者。

這部影片拍攝在70年代的美國,60年代時美國接連爆發的反戰運動、黑人民權運動、學生運動、婦女運動、嬉皮士運動、性革命等一系列政治文化運動興起了一場反傳統、反秩序、反主流的文化思潮,這股思潮幾乎席捲了那個時代青年人的價值觀,所以文藝作品中創作出麥克墨菲這樣一個狂野放任氣息十足、寧可咆哮著死,不願屈膝著生的反叛權威者,自然也迎合了這種價值觀念認同。

然而悖論在於,社會之所以稱作社會,是有其約定俗成的社會文化認定和理想模式標準的。那些與正統的觀念衝突,不受社會主流文化認可的行為就可能被界定為「異常」或者「瘋癲」,而有遭受到不公正的待遇。米歇爾•福柯在《瘋癲與文明》闡釋了他對「瘋癲」的理解,他寫道,瘋癲的現代概念就是一種實施控制的文化發明:曾經被接納為社會和荒唐人生一部份的瘋子們被視為一種威脅,他們被隔離到了精神病院裡,變得悄無聲息。

當社會權威力量容不下那些不遵守社會規則的人時,就可能將這些主流之外的「話語權」隔離起來,把那些不接受標準束縛的異端邊緣化,排擠到文明的暗角里,就可以理所應當的對它的存在視而不見。這種「精神病學」被統治者極端利用的例子可以追溯到史達林統治時期的30年代的蘇聯。今年獲得奧斯卡五項提名的自美國20年代真人真事改變的影片《換子疑雲》中,也再現了美國的執法部門為了掩蓋自己在破案上的失誤,而將精神狀況完全正常的女主角送進了精神病院的行徑。令人深思的是,在精神病院裡,幾乎沒有一位醫生和護士願意理會這個弱女子「我沒有病,我是被迫害」的解釋與訴求。她不得不在這種環境中安靜下來,否則等待她的便是可怕的電擊。

20世紀六十年代,美國曾有過一場「反精神病學運動」,精神病學家湯瑪士 Szasz是運動代表人物,他主張精神障礙與不合習俗的行為不一定是疾病或犯罪,認為所謂精神疾病是人為的「標籤」,即是統治階級和有錢人對窮人、持不同證件者和不遵從傳統者的排斥。這個觀點在現在看來儘管過於極端,但是對70年代的「非住院運動」有極大的促進作用。1973年,也正是該片開拍前後,《科學》雜誌發表了一篇名為《神志健全者顯身於非神志健全者之地》 的研究報告, 八位研究者假扮被診斷為精神分裂症的病人入住精神病院,經過7-52天被准許出院,但仍被院方作出了「緩解期」診斷,這項研究激發社會的反思,從此除非對社會有危害,美國社會不再強制精神病人住院。(關於這兩場運動我幾乎沒有查到什麼中文文獻)

在人道主義主宰社會主流價值觀的今天,或許像用麥克墨菲最後被強制實施的「前額葉摘除術」那樣手段來診治精神病人的歷史時期已經過去了,但是如何尊重精神病患者或者任何一類的「少數」人群作為一個人的權利仍然是我們需要思考的話題。

尊嚴、自由、平等是作為人類中每一個個體的基本價值,但自由從來就不是天生的,它是不斷抗爭的結果。精神病人有被社會妖魔化的歷史,也曾被大眾所遺忘,醫務人員被貼上白衣天使的標籤,卻也曾利用權威建立一種不平等的傾軋關係。推而廣之,無論是統治國家,管理醫院,還是所謂的治療「網癮少年」,我們都必須意識到的是,他們所面向這些對象中都沒有誰是要被制伏和被標準化的。有壓迫的地方必有反抗,即使作為先驅的星星之火會被暫時熄滅,也終將會有被喚醒的大力士來接替他的位置,舉起巨石,砸碎鐵窗,飛越「瘋人院」。

評論