電影訊息

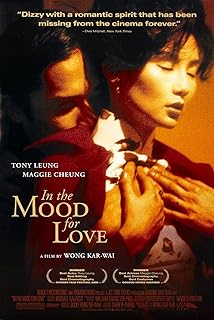

花樣年華--In the Mood for Love

編劇: 王家衛

演員: 梁朝偉 張曼玉 潘迪華 Lai Chen Ping Lam Siu

花样年华/

![]() 8.1 / 167,827人

98分鐘 | Poland:94分鐘

8.1 / 167,827人

98分鐘 | Poland:94分鐘

編劇: 王家衛

演員: 梁朝偉 張曼玉 潘迪華 Lai Chen Ping Lam Siu

電影評論更多影評

2009-10-22 09:42:04

歲月荏苒中的光影裊裊——《花樣年華》視聽語言分析

(這篇是專業角度分析,雖然寫的人和用的術語都不專業。影評以後貼。歡迎拍磚。)

《花樣年華》的開頭為觀眾描繪了這樣的場景:簡單的字幕介紹交代時間地點後,緊接著便聽到一片喧囂中的吳儂軟語,依稀可辨清內容,卻是「未見其人先聞其聲」,鏡頭水平橫移過的不是正在說話的人物,而是牆壁上的泛黃畫框,瞬間鋪陳了帶有老上海特色的香港氛圍。隨之張曼玉飾演的主角蘇麗珍推開門,這是她的第一次清晰特寫。光影憧憧下麗珍和房東談著有關租房事宜,送客時鏡頭從地面的黑暗往上移動一直定格到麗珍的臉上,面部光線明亮,麗珍表情溫婉,為人物性格的繼續揭示作了基本鋪墊。與對女主角從暗處拍至明處的方式相反,梁朝偉飾演的周慕雲從昏暗的樓梯上樓後,鏡頭拍攝先是定格在房間上的白色大燈泡上,隨後下移到光線昏暗的空間裡,特寫慕雲的臉。慕雲出現時,麗珍正要離開,兩人站位雖有前後,但卻並不重疊,此時鏡頭切換成場面全景,慕雲的觀望,麗珍的掃視,兩人的第一次見面不過是簡單一瞥,輕描淡寫,似是不讓人注意到,但卻安排在畫面中醒目的位置,提醒其重要性。隨即麗珍出畫,慕雲和房東交談完後畫面定格在電鈴上,亦是一個隨後在片中反覆出現的意象。

短短一個介紹,鏡頭用得卻是極簡練的。只是交代背景,卻在人物的特寫上獨具特色且避免重複,由此,這部影片的藝術功力便可見一斑。接下來,就將整體分析和個別剖析相結合,細細講評此部作品的可圈可點之處。

鏡頭剪切與畫面組接:多角度反映事件,增加藝術感

在搬家一幕上導演的安排可謂是別具匠心,首先是在慕雲和麗珍指揮搬東西時使用望遠鏡頭,焦點在每個畫面中都落在主角身上,避免混亂中主體不清。此外,慕雲和麗珍的搬家是同時進行的,在這裡導演便採用了平行蒙太奇的方式,穿插剪切兩人搬家的場景,有趣的是,兩人所在的走廊和大體環境是相同的,但是指揮時慕雲出現在畫面的左側,麗珍出現在畫面的右側,(反之在慕雲從右側入畫時麗珍則從左側入畫)穿插剪切的時候給觀眾帶來一種平衡感,讓並不詩意的「搬家」在這樣的處理下也多了幾份美感。

在隨後的情節中,鏡頭剪切的作用更加凸顯其神武。麗珍嚮慕雲借書一場戲中主要分為這樣幾個鏡頭:麗珍在門口等待拿書,拍攝麗珍側臉;麗珍進屋,平拍麗珍的正臉和慕雲的背影;俯拍對話的兩人,鏡頭對準慕雲的臉;水平拍兩人對話,鏡頭對準麗珍的臉;繼續水平拍,鏡頭對準慕雲;大俯拍,麗珍離開。俯拍時帶有窺探的意味,意指兩人在眾人抬頭不見低頭見的情況下,即使借書都是小心翼翼,以及暗示兩人閒適表象下壓抑的生活狀況。

隨著情節的發展,麗珍獨自去找慕雲一幕中的鏡頭剪切亦表達了人物內心的情感。慕雲打電話給麗珍,麗珍聽著,等待許久後緩緩吐出疑問語句。隨之鏡頭切換到計程車上的麗珍,表情平靜中有焦慮,她下意識地用手摸著嘴邊的腮紅,似有隱隱擔心。在此之後的賓館場景中,鏡頭剪切的節奏越來越快:麗珍奔嚮慕雲房間時的鏡頭分別是——麗珍運動著的高跟鞋,虛化掉的服務生面部,表示瞬間移動的距離很長,即麗珍跑的速度很快;側拍麗珍跑上樓梯;麗珍下樓的畫面,表示人物曾有過忐忑;麗珍上樓,鏡頭由下向上移動,能看出樓梯全貌;麗珍伏在樓道的欄杆上喘氣,側拍全景。短暫平靜後,剪切節奏比上樓時更快:麗珍腿部行走特寫;向房間走去側面拍攝;離去背影;行走在樓梯拐角;由坐著迅速站起;下樓過程……若干個畫面在極短的時間內交替出現,讓觀眾能充分體會到麗珍關心慕雲意欲探望卻又害怕流言蜚語的矛盾心理,這裡不僅用了多個角度,更重要的是剪切節奏與主人公心理節奏達到了契合。

在畫面組接上,《花樣年華》中也有幾處處理讓人印象深刻。

在麗珍對丈夫和周太太的事情隱約有所覺察後的一幕中,出現了這樣的幾個畫面:移鏡頭至牆上的銅鏡,鏡中能看到浴室一角,觀眾聽到隱約的聲音;浴中的女子,黑影遮住了面部,身體微微抽搐;月光特寫,月光下敲自家門的手(應該是慕雲的),門內無回應(觀眾已從前面部份知道門內有人了)。三個鏡頭,兩個人的不幸已經不遺餘力地表達出來了。

片末慕雲在柬埔寨廟中吐露秘密的場景亦是極富藝術感,導演力求用幾個簡單的畫面講述出一件事情,比起片頭的精雕細琢提高了一個層次。首先是廟中僧人全景,此為畫面一;畫面二,特寫陽光下的樹洞和手指,暗示之前提到的「樹上挖一洞藏匿秘密」;畫面三,慕雲面部特寫,猶豫著靠近小洞;畫面四,慕雲背影,全景;畫面五,鏡頭拉近,特寫慕雲擋住嘴的手指和正在吐露秘密微抖的嘴角;畫面六,和尚的頭為前景,虛化,慕云為主體,處在一個被觀察的位置上。六個畫面亦將慕雲吐露秘密和這秘密不足為外人道,外人無從理解的含義一展無餘。

音樂:情節階段性發展的證明,氣氛渲染的極佳工具

梅林茂的三拍子主題音樂在電影中一共出現了九次,每次響起都是一個情節發展階段的標誌:第一次,初搬入住,慕雲和麗珍在房東們的麻將桌上相遇;第二次,兩人已經較熟悉,彼此的伴侶卻總不在家,兩人分別在樓梯口和麵攤出現,平行蒙太奇剪切,生活依然無甚交集;第三次,兩人覺察到伴侶的反常並且猜出原因,依然是在樓梯和麵攤出現,卻開始擦肩而過,彼此招呼中心照不宣;第四次,兩人已說清了解了自己伴侶的問題,兩個寂寞的人在憂鬱的音樂中悲傷對峙;第五次,慕雲和麗珍關係越來越近,兩人都在工作中逃避思考;第六次,麗珍和慕雲一起研究武俠小說;第七次,與第一次場景相同,為了躲避流言的兩人各自對窗不語;第八次,慕雲不再隱瞞,麗珍的哭泣;第九次,片末,屬於那個時代的一切都不存在了。

三拍子音樂是緩慢悠長的,它響起的時候演員的運動速度也被放慢,體現時間無聲無息如水流淌的緩慢節奏,配合演員臉上沉靜落寞的表情,烘托出一種帶有揮之不去的憂傷的古舊氛圍。

以三拍子音樂第一次出現為例,音樂從鏡頭跟拍麗珍手上的煙開始響起,帶著不變的節奏厚重又飄忽,麗珍腳步移動緩慢,至牌桌前坐下。周太太從前景走至麗珍坐處,走時搖曳生姿,麗珍平靜站起,背景中走出慕雲,同樣是放慢了的腳步,跟拍出門後畫面定格在靜坐的麗珍身上,鏡頭拉遠,音樂顯得餘韻深長。

同樣的還有三拍子音樂響起時的其他情況,一般採用跟鏡頭,讓人物主體地位突出,每一個細節才如同細膩音樂一樣引人注目。如麗珍拎著保溫瓶在樓梯上行走,燈下淅瀝的雨的節奏——重複蒙太奇畫面組接隱喻兩人孤獨、無聊的生活狀態,慕雲和麗珍對峙時臉上光線的微妙變化,移鏡頭表現慕雲和麗珍工作時及一起討論時的狀態……音樂和人物行為不僅做到了節奏上的統一,更做到了情緒上的統一,代表的是屬於一段歲月的記憶的整體印象。

除了三拍子主題音樂外,《花樣年華》中還使用了其他的聽覺語言,如咖啡館中的背景音樂、慕雲搬遷後獨自待在房中時響起的音樂,周璇《花樣的年華》慕雲離開香港後的那首《QUIZAS》,這些音樂通常都和慕雲和麗珍之間的微妙關係有關,傳達複雜的情緒,塑造曖昧模糊的氛圍,是全片意境的助推器。此外,畫外音總配合景物出現,亦有亦真亦幻的效果。

景別:無限可能組合中的恰到好處的表達

《花樣年華》中的一個絕妙之處在於,拍攝慕雲、麗珍與各自的另一半對話時,並未出現另一半的頭像,慕雲的妻子和麗珍的丈夫在全劇中實際上並沒有出現,而是以畫外音的方式表示「存在」,慕雲和麗珍的表現,從某種程度上來看應該是獨角戲,這樣的情況下導演使用的都是特寫,方便細緻捕捉演員臉上的表情,以此表現情緒。景別的交替使用也是增加藝術感和表示心理的一個重要手段,如麗珍和丈夫對話時的近景、中近景交替使用,麗珍和周太太對話時的特寫突出面部緊張忐忑的表情等。

本劇中的特寫讓人印象深刻,如慕雲靠在牆上的正面面部特寫,麵攤上吃麵時帶著憂傷表情的側臉,配合當場的或淺灰或昏黃的的光線,達到和諧統一。麗珍掉在慕雲家中的拖鞋特寫,以及麗珍搬走前到慕雲家中懷念往事,特寫她穿著的高跟鞋和遲疑著伸向那雙拖鞋的手,都極具藝術感。一個長鏡頭特寫是當慕雲放開麗珍的手離開後,麗珍的手開始抽搐,隨後緊緊抓住自己的另一隻手臂,青筋畢現。隨後鏡頭移至面部,麗珍的難過和壓抑此時又體現在面部的特寫上。

全片中使用頻率較高的還有中景,比如麗珍的半身和提著保溫瓶的手,麗珍和慕雲在牆上走過的影子等,除充當過渡鏡頭之外,還會造成一種神秘的感覺,讓表達的東西不那麼直接,這種開放式的構圖也能引發觀眾的無限想像。

尤為值得一提的是兩個場景:一是固定中近景,慕雲和麗珍在門口碰到,狹小空間裡,兩人都注意到了對方的皮包和領帶,演員在固定景別中以眼神為軸線穿插了畫面,並且為下文作鋪墊。另一個則是慕雲和麗珍在咖啡館中的對峙:鋪墊鏡頭有特寫留聲機和兩人交談的全景,隨後則是清一色的特寫,首先是麗珍和慕雲的面部特寫交替,兩人表情淡定地彼此試探。隨後則是出彩的部份,慕雲點菸時顫抖的手部特寫和麗珍攪拌杯中咖啡的手部特寫洩漏了故作淡定的兩個人內心的秘密,表示人物的故作鎮定和實際內心的驚慌,細緻入微。最後慕雲手中的煙霧輔以麗珍的畫外音,說不清的複雜情緒盡在清淡的音樂中了。

意象和構圖:影片的框架和支撐

劇中的典型意像有很多,如留聲機、旗袍、雨、路燈等。留聲機是那個時代的印記,記錄聲音和回憶,它總在關鍵的時候響起,代替主人公的語言,但卻恰如其分。麗珍的20多套旗袍華麗大方形態各異,且在不同情緒不同階段下輔以不同的花色(憂鬱時淡青色,與慕雲同寫小說的快樂時光是綠色碎花,3年之後則換了成熟的土黃色和成熟款式),時而憂鬱、時而雍容、時而悲傷、時而大度。淅淅瀝瀝的雨不管是在路燈下散發銀光還是黑暗中僅能感受濕潤的氣息,都起到了烘托氣氛的作用,人物情緒在雨中爆發,亦在雨後平靜的水窪中平復。燈光則是整部影片中不可或缺的背景,它永遠是散發淡淡憂鬱氣質的幽暗,讓故事在半昏半暗中緩緩發展。

片中,麗珍辦公室的時鐘特寫共出現了5次,都是畫面靜止在時鐘上輔以打電話的畫外音,暗指時間的流逝,增加現場感,是一種隱喻蒙太奇,作用如同三拍子主題音樂一樣,推動和見證情節發展。

周太太辦公室的圓弧形桌腳在片中也出現多次,作為畫面前景。在周太太與慕雲關係正常時能看到周太太的半個背影,關係惡化後則只能看到空蕩的圓弧形,而且透過圓弧形觀察打電話的場景形成一種窺視狀態,給人一種隱秘感,此圓弧桌腳的反覆出現也可看做是慕雲和妻子關係的暗示。

鏡子意象的出現通常表示「虛幻的,不可信的,很快過去的」,在《花樣年華》中得到了有力應證。在慕雲所租房子裡兩人探討小說時旁邊有一面鏡子;賓館中兩人研究文字時則是直接面對鏡子……鏡子裡的事物如同鏡花水月,都在日後僅僅成為回憶。

藍色物件。藍色是憂鬱的象徵,在慕雲和麗珍第一次確認事即時,兩人落寞背影旁邊的車上閃著一塊幽藍的光。此後,在他們所乘坐的汽車邊緣都能看到這樣的藍光,代表揮之不去的悲傷情緒。

樹洞中長出的野草。在慕雲在樹上挖出洞並傾訴,最後離開之後,樹洞中長出了野草,象徵記憶和秘密隨著時間慢慢被封存和風化。

門。麗珍的第一次出場是透過門,慕雲的第一次出場是在門邊。出入門間是平淡生活中的必須,封鎖房門代表緊閉的內心,門外門內的薄薄之隔的象徵意義與玻璃類似,像結束字幕中說的「如同隔著一塊,積著灰塵的玻璃,看得到,抓不到。他一直在懷念著過去的一切。如果他能衝破那塊積著灰塵的玻璃,他會走回早已消逝的歲月。」房東總是以一個入畫的姿態進入門內,她的熱情外向反襯了封閉安靜的兩位主角,所以他們總是在門邊踟躕徘徊。

影片中前景背景的運用非常值得一提,狹小的過道中,如果主人公為主體,那麼身後一般都有虛化的人物作為背景,加強縱深感;麗珍辦公室內的隔板和植物通常作為前景,麗珍在後方工作;拍牌局時以門為前景;兩人的交流一般都採取一人正面一人半個背影的形式,突出一方的表情。

麗珍躲在慕雲家一場,攝影機放在床下進行拍攝,前景是垂落的床單,這樣拍攝能突出兩人緊張的心理,如同被人監視,增加隱秘感。而麗珍在慕雲的賓館內一起寫作時兩人亦為背景,房間佈置得層次分明,鏡頭拍攝越過層層窗欞和大盆植物,前景和昏暗光影的組合為這一場景增添了許多朦朧美感。

光線、色彩及其他:歲月荏苒中的裊裊輕煙

整部影片的主色調是暗色。路燈是帶點溫馨的黃色,慕雲所靠之牆,作為前景的是暗黃色,後景的是暗灰,總體保持一致的基礎上,因色彩的微妙調配而產生藝術感。慕雲和麗珍靠在作為背景的牆上,雨淅瀝下著,色調是猶如水墨畫的青灰,平添憂鬱氛圍。

麗珍去賓館尋找慕雲的一段用了很鮮亮的大紅色,麗珍的風衣,牆壁,厚重窗簾都是,麗珍離開時,鏡頭拉遠,只見一片血紅消融在空曠的樓道里,象徵誘惑和冒險。

慕雲離開柬埔寨寺廟時導演用了許多色彩:純深藍的天空背景,慕雲走出時的黑影代表憂鬱和悲哀;離開後沉浸在金色中的寺廟象徵著神聖;始終為黃白色的山石像徵著永恆,等等。

其實值得分析的還有很多,比如麗珍回舊屋懷舊時放在樓梯上的手部特寫,去麵攤買面時麗珍身後升騰起的裊裊煙霧,片中無數次跟拍麗珍和慕雲行動的鏡頭,麗珍緩緩靠在辦公室牆上的人影重疊,麗珍在慕雲肩上哭泣時的靜寂、周圍的陰影和微微吹起的紅色窗簾,麗珍點起慕雲的煙時的黯淡光影和眼神裡的專注……此外,演員的每一次眼波流轉,每一個表情,尤其是麗珍坐在屋中無聲掉眼淚的細節和慕雲坐在椅子上靜默抽菸的特寫都堪稱經典,還有全片優秀的台詞和字幕……在此就不一一贅述了。

特寫鏡頭,斑駁光影,縱深景物,一些有回憶的曲目。說得出卻又道不完的《花樣年華》。

評論