2009-10-27 17:40:09

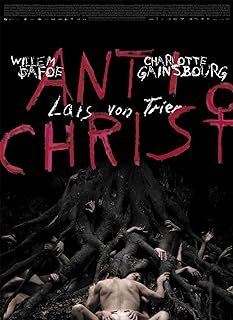

自然、激情與理性:反基督的勝利

************這篇影評可能有雷************

passionfly

「現代性問題」或稱「現代病」指的主要是啟蒙運動與工業革命之後,隨著對人文(個人主義)、科學(理性主義)與市場(功利主義)的崇拜,而導致與傳統社會的斷裂,延續幾千年的社會習俗和道德、宗教、文化被否棄(上帝死了),由此導致一系列社會問題:亂性、吸毒、家庭解體、信任崩潰、貧富分化、核戰爭恐怖、環境污染等等。

無奈的是,大部份東西方社會主流仍然沐浴在現代性帶來的物質狂歡中,少部份社會菁英(主要是當代西方的社會理論家)意識到了現代性問題,但是聲音微弱。尤其是在東方,囿於啟蒙還不夠徹底,科技革命還如火如荼,反現代或後現代的呼聲和行動就會陷入兩難的尷尬境地。但是,如果要提兩個具體的尖銳的問題,給現代主義者們反思,還是一件很有意義的事情,而我最喜歡舉的例子,就是(1)嬰兒撫育(2)精神病治療。恰恰,Lars von Trier的這部《反基督》,踩到了現代性反思的點子上。

嬰兒撫育能力是很多動物種群優勝劣汰的關鍵考察指標。有些動物雖然兇猛,捕食能力超群,但是野性過強,缺乏細心溫柔地對待自己後代的素質,這樣的動物就會因為後代的不斷夭折而絕種。低等動物缺乏攻擊性和防禦力,就只有通過大量交配繁殖,保持後代數量基數龐大,死幾個沒關係,來維持物種延續,比如電影中出現的鹿。而高等動物處於食物鏈頂端,不能數量龐大,否則餓死,所以被逼出「優生優育」的本能,一生只交配一次,只有一個配偶,夫妻共同築巢,相互分工合作,不離不棄,悉心照料後代,比如電影中的鷹。而處於食物鏈中間的動物,則多半是一夫一妻多胎生育,同時具備一定的母性和社群性,大家族內會互相扶濟養育後代,典型的就是電影中的狼。

人類在傳統社會幾千年優勝劣汰培育出的家庭倫理,恰恰是符合這一規律的,越是社會底層的人或落後的部落,性慾越強,越能生,同時子女撫養的能力越差,嬰兒死亡率也很高。而社會菁英或文明發達的國度,生育數量相對下降,一夫一妻制被宗教文化固化,生育質量提高,家族式撫養後代更加精心細膩且經濟基礎強大,文明在代際間順利傳承,以保持其菁英性不會退化。但是,這個進化形成的社會秩序被現代化打斷了,個人的解放導致年輕人肆意放縱慾望,teenager mother滿學校遊走,夫妻關係因為信任喪失而難以結合,大齡剩男剩女湧現,同時個人利益最大化也使得家庭的合作關係解體,老人自顧瀟灑不願意撫養孩子,年輕人要工作和參加派對過夜生活,babysitter要跟男友約會鬼混,婦產醫院和幼稚園難以提供個性化養育和如親生的體貼關懷,單親家庭驟升,最終就會出現嬰兒傷亡率提高、後代不斷退化的局面。電影中的夫妻做愛聽不見嬰兒鈴導致孩子摔死,只不過是這一切現代惡化機制被舞台劇化了的縮影。

精神病治療是第二個「現代病」的典型例證。在傳統社會,「個人」不過是「家族」、「社群」、「國家」關係網裡面的一個扭結,很容易從社群關係中獲得個人實現、價值觀照、心靈慰藉和精神信仰。比如,中國人從小就有「光宗耀祖」、「鯉魚跳龍門」、「先天下之憂而憂」、「齊家治國平天下」這樣的理想,在家庭、社群和國家的社會網中,個人很難斷裂和孤立出去,一旦有了人生挫折和打擊,很容易被集體癒合,父母親戚左鄰右舍是一個熟悉人社會,會噓寒問暖,長輩可以很自然的傳授人生經驗。相對而言,那個時候對算命和遁入空門這些宗教信仰的依賴較小。但是,在現代社會,個人主義膨脹,家庭、社區和國家解體,人與人不過是契約關係,互相提防理性人的相互自利和欺騙行為,一旦個人遇到人生挫折,只有去教堂教會或者找心理醫生(教堂和心理醫生形成市場競爭關係),這個時候對心理醫生的依賴就很大。而恰恰臨床心理學,還沒有達到能包治百病的地步,就像上一個問題一樣,遺傳醫學還沒有達到工廠化生產後代的地步。於是現實中才會出現大量哥倫拜高中槍擊案、馬家爵案這樣的心理治療缺失的例子。所以,就會出現電影中那樣的情形——作為心理醫生的丈夫自身難保。

事實上,《反基督》電影中的解釋性和意象性,已經相當明顯,甚至明顯到了有點矯情的成份。從這個意義上來說,塔科夫斯基鏡頭的意象性要自然和含蓄得多。《反基督》的電影與尼采論宗教的關聯,也顯得過於概念化,大量觀念的傳遞是通過對白(女性、自然、人性話題)、硬性塞入的道具(病房裡花瓶的特寫暗示自然、Gynocide的書和圖片等)來實現的,而不是生活本身呈現出來的,這就使得其舞台劇的誇張效果過強而反現代性的實證說服力減弱。

另外,不少觀眾包括豆瓣上的影評還有田原的觀後感,都對Lars von Trier如此明顯的意圖產生了誤解和偏引,把關注點放在了女性主義、精神變態和暴力上,以為該片在批判女性的弱點和反人性。其實,電影中男、女主角都是反基督的,尤其是男主角的科學主義傾向,才是基督的天敵。在中世紀晚期,解剖學和天文學繁盛,打開生命的魔盒,窺探宇宙的秘密,妄圖以人類理性主宰和控制一切的科學思潮,才是基督教最為反對的,因為它們挑戰了人類的敬畏和謙卑,從而必將帶來「致命的自負」,由此引發人類自我毀滅的危機。所以電影中畫的恐懼金字塔,其頂端既不是自然人性(nature),也不是撒旦(satan),而是人類自己(me)。可惜,丈夫到片末仍沒有意識到妻子恐懼的根源其實是丈夫自己的傲慢,以為他通過科學治療可以控制一切,包括妻子受傷自責的心,然而他控制不了。

另一方面,女主角也是反基督的,因為雖然她潛意識裡有著強烈的罪惡感和懺悔心,但是最終表現出來的行為,卻是達爾文式的切入式優勝劣汰(給孩子穿鞋的照片暗示),在意識到自己和丈夫是一對只有「性交」沒有「性愛」的「狗男女」之後,開始自毀的心理與行為過程,迫使雙方失去交配慾望和生育能力,直至失去生命,從而客觀上實現物種的進化——讓那些對後代有愛心的人活下去繁衍下去,讓那些對後代沒有愛心的人去死吧!而只不過形式上,她以女巫的包裝表現了出來而已。中世紀的女巫,只不過從另一種形式上,與科學主義達成了暗合,他們的共同點都是反基督的。事實上,本片女主角的定位並不是反女性,如果真要比較,她更像《切膚之愛》裡面的女主角麻美,只不過麻美是一個對男權社會的報復者,而本片中的妻子則是一個對自我放肆人性的報復者,展現而非批判女性的壓抑和痛苦是一樣深刻的,只不過顯然這裡的主題要大得多。

那到底「基督」是什麼?基督教曾經幾度迷失過,自己也不知道自己是什麼。中世紀之後,經過不斷改革,仍然與傳統、與現實、與科學之關係糾結逶迤。在東方,「基督」不過是「天道」(nature),不過是自然和諧與平衡的狀態。人類自從誕生以來就在不斷反天道的過程中成長,從反天道的過程中學會順應天道、回歸天道,最後實現人與自然的和諧。現代性問題也是一樣,從現代性中跌倒,在現代性中爬起來——我們的未來不是在嬰兒工廠里,也不是在心理診療室裡,而是要回到樹林去,回到草地裡,那裡有葉子,有山洞,有小溪,有橋,有鹿,有狼,有鷹。在那個有機的大森林裡,人類才能學會生存的原始恐懼,才會結束自大傲慢與歇斯底里,才會懂得謙遜祥和與親近自然,才會在激情與理性之外培育出靈性,把自己融入到自然中去,就化成了基督。