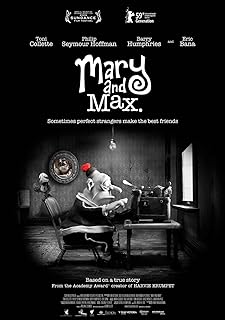

電影訊息

巧克力情緣--Mary and Max

編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

玛丽和马克思/巧克力情缘/玛丽和麦克斯

導演: 亞當艾利特編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

電影評論更多影評

2009-10-29 23:06:09

那些魚書,那些雁足(非影評)

青青河畔草,綿綿思遠道。

遠道不可思,宿昔夢見之。

夢見在我傍,忽覺在他鄉。

他鄉各異縣,展轉不相見。

枯桑知天風,海水知天寒。

入門各自媚,誰肯相為言。

客從遠方來,遺我雙鯉魚。

呼兒烹鯉魚,中有尺素書。

長跪讀素書,書中竟何如?

上言加餐飯,下言長相憶。——《飲馬長城窟行》

這是一首我覺得特別有味道的古詩,寫的是一婦人對經年在外的丈夫的思念,期盼中收到遠方來信。男子在信中叮嚀親人「加餐飯」,並對妻子訴說「長相憶」,濃濃的生活情味撲鼻而來,溫馨滿面。

而詩中所說的「鯉魚」、「尺素」,後來都成為書信的代名詞。同類的代名詞還有「雙魚」、「魚書」、「雁足」、「鴻雁」,一般都是因書信的材料或傳送方式而得名。比如「書筒」,原指盛書信的郵筒,古代書信寫好後常找一個竹筒或木筒裝好再捎寄;舊時人們眷養信鴿傳信,於是書信又被稱為「鴿書」。

生活里需要使用信件的,或距離太遠,或有話不好當面說,或正式公文函件的傳遞。書信的兩頭,許是親人朋友,許是情人伴侶,許是雜誌社報社的編者與讀者……書信可以是洋洋灑灑的萬言書,也可能是三言兩語的便函;可以是熱情洋溢的情書,也會是溫暖貼心的家書。信里傳遞的,是人生真景,心中真情。古往今來,更有許多文采、情理出眾的私人書信,被世人所欣賞推崇,成為傳世的文學作品。還有一些文學創作,乾脆就以信件的形式來寫,這方面比較出名的,莫過於茨威格的《一個陌生女人的來信》。當然,綁架勒索與誹謗打擊這樣的惡事,有時也會借了書信的途徑。這是書信的一個負面用途罷。

如果說現在我們處在的是電子通訊時代,那過去需要我們動筆挪墨的時期,可稱為「紙書」時代。年底整理房間,看到抽屜里兩疊厚厚的已經泛黃的信箋,才發現在不知不覺間,「寫信、貼郵票、寄發、收信」這樣的程序已經被簡訊、電話、傳真、電子郵件等通訊方式全面覆蓋了。

那厚厚的舊信里,多數是兩類信。

一是與筆友的通信。我們這個年代的人,許多都有交筆友的經歷。在雜誌上看到交友的地址姓名,寫了信去,有一天在學校收到了回信,是何等的雀躍?假若是筆跡優美,文筆流暢的書信,讀起來更是暢快。高中的時候因為在全國發行的刊物上發表了稿件,有個時期是每天都收到一大疊信,令同學們羨慕不已,大大滿足了我的虛榮心。經過「海選」,與幾位外地的同齡人交起了筆友,其中幾個到大學也依然保持聯繫。

筆友間起初聯繫總是緊密的,但隨著時間流逝,筆友的數量會減少,通信的頻率也會稀疏下來,但保留到後面的,必然是共同語言較多,情意較深的。其實這個道理跟後來的網路交友的道理差不多吧,好奇與新鮮過後,相仿的志趣、相通的語言構建起兩人淡如水綿如酒的情誼。

另一大類信,就是家書了。給家裡寫信最多的時期是大學——我想很多人都一樣。我分頭給姐姐,父母寫信,訴說生活鉅細。每個月都會有幾封。這些信保留至今,成為了我大學生活的一個見證。

喜歡用A4的白紙寫信,洋洋灑灑把學校的事情,自己想的東西寫下來,一般都兩大張紙以上,寫好了並不急著寄,過了一兩日,有什麼東西想起來要補充的,就往信封中添多一張紙,末了貼好郵票封好口,寄出去。信里寄的不全是「字書」,還會有「畫書」。早在網路表情圖標出現之前,我就有在信里畫小漫畫的習慣了,而這些都能讓看信的人感到開心。有些時候,往信封里塞上譬如書籤、鑰匙扣這樣的小禮物,衷心地希望對方收到信的時候有更多的驚喜。而信紙的本身,可能也會折成各種美麗的形狀,讓心情在讀信前就預有了一份愉悅。

在快節奏的城市生活里,追求快捷與便利的我們漸漸遠離了「紙書」時代。但那些俯身在桌子上、床上寫信的記憶,那些閱讀親友來信時的溫暖與回味,那些紙箋上落下的富有個性的字跡,那些寄託在信箋中滿滿的情意,那悠悠魚書,遙遙雁足……都成為了不可替代的回憶。

評論