電影訊息

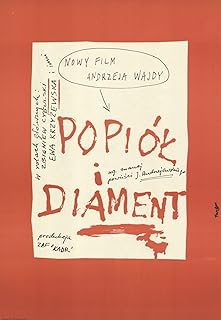

灰燼與鑽石--Ashes and Diamonds

原著: Jerzy Andrzejewski

編劇: Jerzy Andrzejewski 安德烈華依達

演員: 齊紐塞布斯基 Ewa Krzyzewska Waclaw Zastrzezynski

灰烬与钻石/Popiolidiament/AshesandDiamonds

導演: 安德烈華依達原著: Jerzy Andrzejewski

編劇: Jerzy Andrzejewski 安德烈華依達

演員: 齊紐塞布斯基 Ewa Krzyzewska Waclaw Zastrzezynski

電影評論更多影評

2009-11-03 03:24:13

《灰燼與鑽石》:唯在荒原中永生

導演:安傑依·瓦依達 Andrzej Wajda

主演:茲比格涅夫·齊布爾斯基Zbigniew Cybulski,夏娃·克爾齊塞夫斯卡Ewa Krzyzewska,瓦克勞·澤斯特齊塞恩斯基Waclaw Zastrzezynski等

「猶如火花/從你身體裡崩發出來/四散紛飛之時/你也身不由己的燃燒/本想尋覓自由之身/卻命定一切擁有變成失去/只剩暴雨和灰燼/然後永墜深淵/昏迷不醒……永遠勝利的時刻/在灰燼底部的深處/閃爍著光芒/那是殘留下來的鑽石。」——波蘭詩人齊普利安·諾爾維特(Cyprian Norwid)

人說,《灰燼與鑽石》是瓦伊達的「戰爭諷喻史詩」,在我以為,這是契合於影像本身的至好的稱譽。作為瓦伊達「戰爭三部曲」(前兩部為《一代人》和《下水道》)的終曲,《灰燼與鑽石》的史詩氣質就像一幕四連拍的舞台劇,格調昂揚,氣場沉鬱,確而升格到了「戰爭史詩」的精神高度。而「諷喻」之言,亦藉由「灰燼」與「鑽石」的悖論式對比兀自彰顯出來。

從淺層次分析,「鑽石」意指著波蘭民族代代相傳的文明的「精氣神」,而「灰燼」則意指著那個因戰亂而焚燬的歷史的「垃圾場」。在許多人以為,瓦伊達的愛國主義情思亦由此得以明示,契如「波蘭精神」的理想傳承與宿命輪迴;亦如酒館中的波蘭女歌手所唱的:「時間飛逝,滄海桑田,那些逝去的歲月的印痕終會留存下來。而所有卡西諾山上的罌粟,亦會因為波蘭人的鮮血而更加鮮紅。」

然而,我的臆想卻要違逆得多。在我以為,一旦拋離開主旋律的峽道,那些歷史的糟粕都將被誤當作「鑽石」留存下來,而文明的真諦與民族的「精氣神」卻兀自焚化為命數的「灰燼」。於是,「灰燼」不再是原初的「灰燼」,「鑽石」亦不再是原初的「鑽石」。想及影片結尾處馬切剋死於廢墟的彌留影像,亦成為「鑽石」淪落為「灰燼」的不朽明證。那一刻,恍若整個世界都發生了異變,而世人的「諷喻」之言亦成為宿命論那般的玩笑。細想來,此番悖論雖則虛妄,卻不無道理,亦正是我所企望的隸屬於瓦伊達內質性思考的意圖真相。

一

那廢墟碑刻上諾爾維特的詩章,絕然是影片中關涉「鑽石與灰燼」的點睛之筆,亦是馬切克與克里斯蒂娜的愛情見證之地。我一度聽見馬切克如此深沉地背出詩章的後半段:「……永遠勝利的時刻/在灰燼底部的深處/閃爍著光芒/那是殘留下來的鑽石。」由是,我的悖論式臆想亦一度陷入矛盾之中。諾爾維特的詩里行間,我看到一束文明的精髓藉由燃燒的灰燼淘煉出來,而不若我之念想的那般殘酷而無希望;正如那前赴後繼的「革命性傳承」,一個馬切克倒下去,勢必還有千千萬萬個馬切克站起來。於是,「鑽石」終究是永恆的光亮,抑或宿命的「灰燼」?註定難以明晰。

另有那教堂廢墟中倒懸的耶穌像,就像一幀悲傷的隱喻,示意著馬切克政治信仰的喪失及其內心的矛盾;亦令我兀自念想起庫斯圖里卡《地下》中泣淚的耶穌。於是,那一切曾經篤信的信仰,都在馬爾科和娜塔麗佳旋轉的火焰中漸漸傾塌成灰燼,契如馬切克如此絕望地倒在瓦伊達的最末一個鏡頭裡,靈魂融溺進大片大片的荒漠般的廢墟。

戰前,波蘭唯是德國的「奴役」,屈尊於希特勒的「法西斯暴政」;而戰後,波蘭又異變為蘇聯的「奴役」,淪落為蘇共鐵鏈下的難民。於是,什麼都不曾解放,一切猶處在無盡的混沌之中,唯有江山易主。

這便是一個中間民族的宿命,唯能在歷史的細小夾縫中尋求無可能的出路;沒有人能「帶你前往未來的光明」,一切皆是虛妄的執言罷了。一個依仗著「吹牛拍馬」籌建而成的新政體,究竟留存了多少獨屬於自身的內在品質呢?「這個國家裡有太多的不公正,痛苦,還有眼淚。」皆言「家家有本難念的經」,於國家而言,又何嘗不是如此呢?虛言一切都是為了波蘭,實質上卻是立足於蘇聯的利益。一個民族看不見的悲哀,隱匿在歷史的滔滔濁流中,成為歷史糟粕般的末日遺產;而唯有那些政治之外的細瘦的靈魂,才見證著最為悲慟的力量。他們猶然泥足深陷於昨日的愛恨情仇之中不能自拔,亦無法切實洞悉到這個世界原初的真相;或而真的是在下水道里呆得太久了,不再想要「任何再見或者回憶」。唯能眼睜睜看著蘇聯的軍隊穿過大雨滂沱的波蘭大街,聽聞克里斯蒂娜如此神色憂傷地嘆息,「生活也很危險」。

二

所幸,戰爭終要告捷;唯士兵們的戰鬥慾望卻不曾消歇過。於是,苦痛和掙扎猶在繼續,一如那頓瘋狂的集體聚餐,人性內隱的暴力在醉酒後一寸寸湧現出來。處身於這經受過戰爭洗禮的國度,「性本惡」已然不再是古老的謠言;當拋開那些衣冠楚楚、正襟危坐的表象,戰爭過後的每一個人,其實都是徹頭徹尾的瘋子。

「你在戰爭期間都幹了些什麼?」

「我打德國人。」

「可是你現在卻在打波蘭人。」

「而你現在在打麻雀。」

這段責難「晚餐破壞者」的細小對話,隱約昭示了一些駭人的真相。這一真相,一度那麼靠近一個民族的核心,卻又顯得模糊難耐。德國之後,又是蘇聯,似乎從沒有波蘭真正獨立的一天。而把滅火器當作破壞宴會的武器,又究竟隱喻著什麼呢?兀自想及《野雛菊》中的瘋狂用餐,同樣暗含著太多晦澀難明的政治隱喻。明知三不透,便唯能伴著奧金斯基的《再見,祖國》跳一支舞,而後悻悻然離去。獨獨遺憾的是,蕭邦的波洛涅茲舞曲猶在安眠。

煙火,抑或槍聲,究竟怎樣的火光才是和平的真相?戰爭與和平,究竟只是差了一步之毫嗎?當漫天煙花盛放的時候,為何卻有人躺倒在骯髒的溝壕邊,如此無人問津地死去?

及至中槍的馬切克摩挲過被彈殼擊傷的長長的矮牆,而後,迷失在荒漠般大片大片的戰後廢墟中。我看見一大群鴉雀黑鴉鴉漫溯過悲傷的天空,馬切克聲嘶力竭地倒下。生命的最後一刻,革命的靈魂如火焰般掙扎。而後,又一寸寸消逝殆盡。唯有那脆弱的思緒,遁入虛無的理想國之中。

PS:本片獲1959年威尼斯電影節國際影評人費比西獎,是導演安傑依·瓦伊達「戰爭三部曲」的收官之作。 舉報

評論