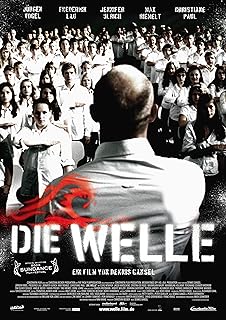

浪潮/恶魔教室(台)/白恤暴潮(港)

導演: 丹尼斯甘塞爾編劇: 丹尼斯甘塞爾 Todd Strasser

演員: 約根沃格爾 腓特烈勞 馬可斯尼麥特 Jennifer Ulrich (Ⅰ)

2009-11-13 06:37:43

納粹主義的魔力是什麼?

************這篇影評可能有雷************

一個人自己的事要是值得管,他通常都會去管自己的事。如果自己的事不值得管,他就會丟下自己那些沒意義的事,轉而去管別人家的事。

——美國哲學家埃里克•霍弗

為什麼普通德國人,如農民、銀行僱員、教師和醫生都宣稱,他們並不知道屠殺猶太人的慘劇?

1967年4月,在美國加利福尼亞洲的庫柏萊中學的一節歷史課上,一個學生問了歷史老師羅恩•瓊斯這樣一個問題。

二戰結束後,我們很快原諒日本,因我們當時持有的邏輯是,這是一小撮日本軍國主義者在作孽,多數日本人民是無辜的。

作為受害者,我們有這種認識,而作為加害者,他們也會持有這種邏輯:像納粹主義這麼瘋狂的事,是希特勒這個瘋子及其一小撮黨徒的事,廣大德國人民是無辜的。

真的是這樣嗎?

關於納粹德國的研究不盡其數,說法也不盡其數,瓊斯沒有去加入研究的隊伍,而是大膽地做了一個實驗——在他的班上打造一個微型納粹社會。

這個微型社會被命名為「第三浪」,從星期一開始到星期五結束,效果驚人到可怕的地步。先是有各種各樣問題的學生們變得更像是好學生,接著這個運動的浪潮席捲整個學校,從最初的30多名學生迅速發展到200多人,很多學生逃掉自己本來的課,而來上瓊斯的課。

並且,這個僅誕生了幾天的組織有非凡的凝聚力。一個叫尼爾的學生給最好的朋友講了「第三浪」的笑話,第二天,瓊斯老師就當著全班人的面複述了這個笑話。顯然,最好的朋友出賣了他。

持續多年的友誼在這個新生的運動前是如此不堪一擊,而這種出賣朋友的事已比比皆是,這令瓊斯感到害怕。

星期五,瓊斯在學校大禮堂召開大會,給200多名「第三浪」的成員和支持者播放了納粹德國的一個錄影帶,讓大家明白,他們其實正在做同樣的事。

自己竟然如此輕易地捲入納粹主義,而且心甘情願被瓊斯控制,這令庫柏萊中學的少年們感到羞恥,後來,他們再也不願在別人面前談起這個運動,就像德國人在二戰後不願談論納粹一樣。

瓊斯老師以這種方式回答了那個學生的問題,他說:「和德國人一樣,你們也很難承認,竟然做的如此過份,你們不會願意承認被人操縱,你們不會願意承認,參與了這場鬧劇。」

瓊斯老師發起的這個社會實驗也震驚了美國乃至世界,這個活生生的實驗顯示,納粹並非只是希特勒的事,也並非只是德國的事,實際上,它和我們大多數人有著某種必然的聯繫,我們每個人都有可能成為納粹,而且心甘情願。

小標題:

2008年,德國年輕的導演丹尼斯•甘賽爾將庫柏萊中學的這場實驗搬上了螢幕,推出了電影《浪潮》。除了將地點從美國換成德國外,基本保持了事件的真實性,當然也添加了一些誇張的戲劇色彩。

影片一開始,著力描繪了乏味的現實生活,每個地方都充斥著隨心所欲的個人主義,做什麼事情都既艱難又虛無,令人厭倦。

譬如,在進行話劇排練時,男主角蘭迪「與時俱進地改進了歌詞」,給本來挺正兒八經的故事添加了《新龍門客棧》的台詞,女主角卡羅憤怒地說,她討厭這些「三流武俠片」的調調,最後大家不歡而散。

譬如,在一場水球練習賽中,馬爾科想展現他的個人英雄主義,而不願意把球傳給錫南,結果失去了進攻良機,令他們的教練大發脾氣,稱他們根本不會打球。

譬如,在中學生匯聚的酒吧里,不安的青春在性、酒精和虛無中張揚,一個少年訴說:「當今的人想叛逆,卻找不到叛逆的方向……人人腦子裡想的都是自己,我們這一代人缺少的,是一個可以將我們團結在一起的目標。」另一個少年則回應說,你知道google上搜索量最多的是誰?帕麗斯•希爾頓!

生命有什麼意義,如果只是這樣過下去?

正是在這種背景下,當地的高中開始一個「活動周」,而賴訥•文格爾老師得到了一個新的教學任務——向學生們教授關於獨裁政治的課。這是一個偶發事件,本來賴訥準備教授的是無政府主義,但他的同事維蘭德老師捷足先登,提前備了課,賴訥被迫去教他並不想教的課。

來上課的學生們也好不到那裡去,他們來上獨裁政治的課,並不是因為想上這個課,而是因為這個課好拿學分。為了讓學生們活躍一些,賴訥不得不屢次對學生們說「拜託,這是你們的選擇」,以求學生們能積極回答一些問題,講一下他們對獨裁政治的看法。

賴訥的逼問令一些學生表達了反感,他們不想談獨裁政治,更不想談自己祖先所創造的第三帝國。一個學生說:「這種事反正不會再發生了。」另一個學生則說:「又不是我們做的,為什麼非得沒完沒了地背著負罪感」

他們是在說,什麼獨裁政治,什麼納粹帝國,這都是過去,不會再在德國發生了,所以跟我們沒關係,最多只是一個知識上的探討罷了。

聽到學生們這麼說,賴訥更較真了,他問到:「你們認為獨裁專制在德國不可能重演,對不對?」

看到學生們紛紛點頭,賴訥的神情變得更為鄭重,他做了一個決定,隨即宣佈課間休息。

小標題:

重新開始上課後,學生們發現,他們的座位被調整了,以前隨心所欲的、混亂的教室變得整整齊齊。

前不久跳樓自殺的陳琳在她的成名作《你的柔情我永遠不懂》中,一遍又一遍地唱道:「愛我就要愛得清楚。」清楚,是我們的一種很常見的追求。在一個清楚的秩序下,賴訥老師開始了他的社會實驗——讓學生們實際體驗納粹主義。

他先問學生們,獨裁專制的特徵是什麼,然後在班級中實現這一特徵。有意思的是,實現任何一個特徵時,他使用的都是選舉的方式。選舉是民主標誌,而希特勒正是通過選舉上台的。

獨裁政治的最明顯特徵是一個大權在握的領袖,誰該是這個班的領袖?富家子弟、小混混頭目凱文很感興趣,但大家選擇了賴訥老師。既然是領袖了,就不能再直呼其名,所以賴訥要求學生們以後稱呼他「文格爾先生」。

紀律也是獨裁政治的特徵之一,賴訥也要求學生們遵守紀律,譬如端正坐姿、提問時起立……

團結也是一個重要特徵,文格爾先生說,必須打造班集體的凝聚力,他正是出於這個考慮重新安排了座位,打破他們固有的小團體,差生和優秀生坐在一起相互幫助,甚至考試時也不例外,班集體的榮譽勝於一切。

鑄造團結的一個好辦法是樹立一個敵人,文格爾先生讓學生們起立,一齊踏步走。為了調動學生們的情緒,文格爾說,維蘭德的無政府課就在我們樓下,「讓我們的敵人吃天花板的灰去吧!」學生們大笑,踏得更整齊更用力。

看起來,這是一個很好笑的細節,但這個細節中的邏輯——用敵對的方法將一個群體與另一個群體區別開來——其實就是納粹的邏輯,進一步發展下去,擴展到整個種族的層面,這就是不折不扣的種族主義。

賴訥讓學生們積極思考,一個集體如何區別於另一個集體。學生們想到了很多方面。

得有一個醒目的名稱。很多學生提出了很多名稱,通過選舉,馬爾科提出的「浪潮」得到了最多票數,成了這個集體的名稱。

要有一套制服。關於制服有很多好處,利薩說:「每天早上起來,為穿什麼絞盡腦汁,制服排除了這種痛苦。」制服是賴訥有意推出的,最後他沒有通過選擇而自己敲定了制服的標準,很簡單,就是最常有的白襯衫和牛仔褲。

要有一套醒目的口號。這個也是賴訥想好的,共三句:團結鑄造力量!紀律鑄造力量!行動鑄造力量!

要有專屬於自己的標誌。一個學生創造的標誌被通過了,就是一個浪花。

要有一個特別的手勢。小胖子邦貝發明了一個手勢,也像是一個浪花。

……

通過一個又一個的努力,浪潮班成為一個具有非凡凝聚力的集體,並在學生們心中掀起了巨浪,他們身上原來那種懶惰的、一盤散沙的、隨心所欲的、令人厭倦的個人主義消失了,很快被積極進取的團隊精神所取代。

小標題:

最能體會到浪潮好處的是「軟腳蝦」蒂姆,他性情軟弱,沒有朋友,總被人欺負,常用送大麻等討好的方式與別人親近。但浪潮改變了這種局面,當兩個小混混向他索要大麻時,浪潮班的兩個男生過來救了他,還留了電話給他。

但比起這種現實的好處來,更重要的好處是,他找到了歸屬感。在他自己家中,父親冷酷而母親冷漠,他與他們沒有連結感,他對這個家也沒有歸屬感。至於以前的班級,他只是形式上屬於班級,但因沒有人尊重他,他與班級的同學仍沒有連結感,這令他對班級也一樣沒有歸屬感。但現在,他屬於浪潮的一員,浪潮是平等的,浪潮是友愛的……他是這個卓越集體的一員!

找到對浪潮的歸屬感後,蒂姆對家庭、大眾文化的微弱認同感就消失了,他愛上了白襯衫和牛仔褲,而將以前的耐克、阿迪達斯等名牌服裝付之一炬。

馬爾科也找到了歸屬感。與邊緣化的蒂姆不同,他是好學生,有漂亮女友卡羅,是水球隊成員,在同學中也頗有威望。但他沒有家,他是寄養在卡羅家。雖然卡羅的父母很關愛他,將他視為家庭一份子而接納他,但他仍缺乏歸屬感。

現在,他有了浪潮。浪潮對他意義非凡,畢竟浪潮這個名字都是他馬爾科提出來的,他不僅僅是浪潮的一份子,他還是這個運動的重量級人物。所以,他和卡羅有這樣一段對話:

馬爾科:「浪潮對我意義深遠。」

卡羅:「什麼意義?

馬爾科:「歸屬感……你也清楚,你有一個完整的家庭。但我沒有。」

土耳其裔的錫南則從浪潮中找到了價值感,他感嘆說:

這幾天的生活十分有趣,誰最漂亮,誰成績最好都不重要,『浪潮』讓我們人人平等。出身、信仰、家庭環境都不重要,我們都是一場運動的一份子,『浪潮』讓我們的生活重新有了意義,給了我們一個可以為之奮鬥的理想。

「生活重新有了意義」,對於處於徬徨的青春期的孩子們而言,這真是非凡的進步。並且,不僅浪潮的成員們感受到了生命意義,家長們也發現了。一個家長對女校長說,感謝賴訥老師,他的孩子有了翻天覆地的變化。因而,當賴訥在老師中被孤立時,女校長表達了對他的支持。

歸屬感、意義感等等,或許是浪潮最重要的好處。心裡有了這些感覺後,生命看起來就變得不大一樣了。

然而,通過對一個納粹式集體的超級認同而獲得歸屬感和意義感等重要的生命感覺,這有巨大的副作用。

納粹主義的核心內容是排外,而浪潮這個只有幾天生命力的組織,也充分展現出了它排外的一面。當文格爾先生鼓動他的學生們使勁踏步好讓樓下無政府班的人去吃天花板的灰時,排外已經開始了。

影片中關於排外的經典一幕是,卡羅的弟弟和夥伴守住學校門口,如果有誰打不出浪潮的手勢,他們就不讓誰進學校。看到這一幕時,卡羅覺得,浪潮已經失控了。

文格爾先生創造了浪潮,但浪潮並不是總在他控制中,失控早已發生。當他用口號「行動鑄造力量」鼓動學生們為浪潮這個班集體做些什麼時,他們不僅僅是在學校中做一些「為了浪潮」的事,他們還試圖將浪潮的影響力擴展到整個城市。他們用一個晚上將浪潮的標誌標記在這個城市的每一角落,而「軟腳蝦」蒂姆更是做了非同尋常的事——他在一棟標誌性的建築上塗上了一個大大的浪潮的標誌。

通過這一標誌性的方式,浪潮「佔據」了整個城市。更準確的說法是,浪潮的成員們佔據了整個城市。

我們都想影響別人乃至世界,但假若不藉助一個什麼東西,我們自己甚至都沒有製造影響的勇氣。例如蒂姆,假若不是「為了浪潮」,他斷沒有勇氣爬到那棟高樓上塗上超大號的浪潮標誌,而他的同學們也未必有勇氣將浪潮的標誌塗到黑幫的標誌之上。

蒂姆還喜歡槍,他隨身攜帶著一把手槍。然而,假若沒有「為了浪潮」這個說法,他喜歡槍和持有槍,就僅僅意味著他是一個可怕的問題少年,但假若蒂姆是「為了浪潮」而喜歡槍和持有槍呢?那意味兒就完全不同了,他將不再是一個家庭和社會的棄兒,也不再是一個危險的少年,而是一個英雄。他不僅是屬於浪潮,而且還是浪潮的標誌性人物,浪潮的拯救者。假若再發展下去,甚至事情反過來也不是沒有可能——浪潮將屬於他。

小標題:

以色列哲學家馬丁•布伯在他的著作《我與你》中寫道,只要我們是將別人視為自己達成目標的工具和對象,那麼危險就已產生,不管這目標看起來是多麼美好。

蒂姆的行為,可以讓我們嗅到這種危險。導演著意刻畫蒂姆的戲劇性的所作所為,也是為了讓觀眾可以看到這種危險。

不過,假若導演只會使用這種戲劇化的情節安排,那他充其量不過是一個二流導演,這部電影也充其量不過是一個喜歡虛張聲勢的二流電影,真正令這部電影進入一流電影行列的,是導演對一些看起來不起眼的生活細節的刻畫。

浪潮實驗開展的第一天晚上,文格爾先生有些興奮,他在家裡電腦上看一些資料,想為第二天的課程做些準備。同為老師的文格爾太太回到家,一如既往地喊「寶貝」,但「寶貝」沒有像以往那樣給出熱情的回應。她有些納罕,當進入房間看到丈夫投入地看電腦時,她說,琪琪和亞歷山大都是老師,關係越來越緊張,希望我們不要成為他們那樣。

這句不起眼的話中,隱藏著危險。本來,文格爾太太是對先生沒有像以前那樣給出熱情的回應而有點不高興,她真正關心的是這件事,但她沒談這件事,而是講了她對別人的事的擔心。

文格爾先生仍然投入在自己的事情中,她走過去,看到文格爾先生在研究青少年心理學和制服,她已知道了丈夫在做什麼。這時,她誘惑丈夫說,別研究那些制服了,我也有制服可以給你研究。接著,她將電腦裡的護士服調了出來。她調情成功了,令文格爾先生放下了正在進行的工作。

這是兩個人意志的一個小小的較量。文格爾先生此時的意志是,他想讓第二天的課程更好,所以他要好好備課。文格爾太太此時的意志是,她希望先生能像以前那樣用熱情的方式回應她。

當然,她成功了。但我忍不住在想,當文格爾先生抱著太太走向臥室時,他心中想的到底是性愛還是他的激動人心的課程?

馬爾科和卡羅有類似的故事發生,只是,那個想挑動性慾的人失敗了。

卡羅的民主而開放父母當著卡羅和馬爾科的面調情,熱情地撫摸彼此,男人對女人說:「我們也來一個活動周。」

同處於這樣一個場景,卡羅和馬爾科有了不同的生命感覺和身體反應。沒有父母的馬爾科覺得,這對父母太恩愛了,他喜歡他們這樣,而他自己的性慾也被挑起。但卡羅不同,她知道父母並不像他們表現得這麼恩愛,她看到父母當著他們的面這樣做表面文章而感到反感。

等回到他們的臥室後,馬爾科對卡羅說,我們也活動活動。但卡羅說,我沒有興趣,我們計劃一下去西班牙巴塞隆納市的事情吧。

此時,卡羅的意志是,我們計劃一下去巴塞隆納的事情,而馬爾科的意志是性愛。卡羅沒有順從馬爾科的意志,馬爾科也不想順從卡羅的意志,他說,我要去訓練,甩門離去了。

這種衝突,在我們每一個人的生活中都比比皆是。誰都有自己的意志,而誰都想別人順從自己的意志,並且就算自己想順從對方的意志,也未必能知道對方的意志是什麼……所以,衝突會不斷產生。怎麼處理這些瑣細的衝突,是決定一個親密關係是否幸福的關鍵。

小標題:

那麼,該怎麼處理這種瑣細的衝突呢?至少一個原則是,就事論事。假設在事情A上發生了衝突,就談事情A好了。

但是,我們最常用的辦法恰恰就是,假設在事情A上發生了衝突,我去談事情B,或者,在事情B發生時,我借事情B去談事情A。

文格爾太太是這樣做的,馬爾科也是這樣做的。文格爾太太借性感讓丈夫順從了自己的意志,實現了她的渴望——我叫你「寶貝」時你要親密回應。馬爾科沒有這麼聰明,他使用的B是極具殺傷力的。

作為實驗班的「元首」,文格爾先生規定的制服是白襯衫和牛仔褲。卡羅不想穿白襯衫,第二天穿著紅T恤去了學校。去學校的路上,馬爾科說,你之所以不穿白襯衫,是因為你正是文格爾先生所說的那種人物——自私。

也許,他最想說的是,我想和你做愛時,你拒絕了我,你真自私。但是,他當時不能理直氣壯地這樣說,因為他的要求缺乏正確、偉大的含義,假若那時直接說卡羅自私,那勢必意味著他一樣自私,為什麼非得要卡羅順從他的意志,而他就不能順從卡羅的意志呢?所以,當時他只能找一個不那麼偉大的藉口B——我要去訓練——而表達了他在事情A上的不滿。

但現在,有了浪潮,那就不一樣了。浪潮不只是我和你的,浪潮是我們幾十個人的,你可以不考慮我的感受,不為我的意志做犧牲,你總可以為這個集體犧牲吧?你做不到,所以你看,卡羅,你是多麼自私啊!

通過「為了浪潮」這個要正確、偉大很多的名義,馬爾科終於可以理直氣壯地指責卡羅,而且這種指責看起來是那麼正確。

我這樣分析,或許看起來未免是太瑣碎了,太小肚雞腸了,但可以看到,這正是導演的功力所在,他幾乎沒有浪費任何一個細節,每一個細節都是與其他細節串連在一起的,每一個後面的細節都有前面的細節做鋪墊。

利薩是卡羅的好友,一直以來,她羨慕卡羅的美貌,羨慕卡羅有一個優秀的男友,而她從來沒有談過戀愛。但她是好人,她不能直接表達對卡羅的羨慕,也不能表達對卡羅的怨氣——好人們都有的那種怨氣——「我這麼在乎你,你什麼時候在乎過我。」

但是,藉助「為了浪潮」的名義,她可以攻擊卡羅了。利薩對卡羅的攻擊引發了馬爾科更深的怨氣。他對利薩說,為什麼我非得和她去西班牙,說不定去了她會再找一個新男友而把我甩了。

本來只是一個小小的衝突,馬爾科想親熱而卡羅當時沒興緻,但這個小衝突延伸下去,導致了一系列新的衝突。既然那時你沒有尊重我的意志,那麼那時你的意志我也一樣不會尊重。西班牙,為什麼要去西班牙呢?你不聽我的,我為什麼要聽你?!

想一想,這種衝突的延伸,或者說,意志較量的延伸,在你的生活中是何等常見,而它又是怎樣逐漸澆滅了你親密關係中的火焰。

小標題:

因為種種原因,對很多人而言,為一個細膩的感情事件負細膩的責任,體會到其中模糊、溫暖而柔弱的情感體驗,這真的很不容易。

相比之下,我們寧願找一些粗糙的、但看起來很有說服力的理由——其實是藉口,好讓別人服從自己,好讓自己相信,自己那些意志是正確的。

因為戲劇排練的事,卡羅和利薩發生了衝突。利薩不談排練的事,而說「你發火是因為浪潮沒有按照你的指揮發展」。一切都是因為浪潮,浪潮就像是一個黑洞,把一切差異吸進去抹平,最後只歸結為兩點——你是「為了浪潮」還是為了你自己?

這樣吵架的話,會變得容易很多,但總這樣說話,我們的心就會變得越來越粗糙,離事情本身就越來越遠。國內導演極少能達到《浪潮》這種水準,或許最關鍵的原因就是,我們說粗糙話的歷史,實在太久遠了。

通過一次又一次共同譴責卡羅,利薩和馬爾科越走越近,在一個聚會上,利薩對馬爾科有了曖昧,這種曖昧,如果什麼前提都沒有,就意味著背叛,而一旦加上「為了浪潮」的前提,就顯得義正詞嚴多了,至於其中那些難以言說的模糊的感受,就可以不必理會了。所以,一貫做好人的利薩,也可以主動去親吻馬爾科了。

但細膩的情感終究還是最強大的力量之一。當馬爾科發現自己即將失去卡羅時,他清醒了過來,去找文格爾先生,要求他終止浪潮運動。文格爾先生同樣也面臨著即將失去太太的危險,所以馬爾科的願望最終實現了,持續了一星期的浪潮運動終於結束,但代價是,已將浪潮視為一切的蒂姆自殺了。

蒂姆什麼都沒有,所以放不下浪潮。假若文格爾先生沒有太太,而馬爾科也沒有卡羅,那麼他們會不會和蒂姆一樣放不下浪潮呢?歷史的回答是「yes」,將納粹推行到底的希特勒,以及類似希特勒這樣的人,他們的感情世界,的確是空白的。儘管希特勒有愛娃,但據說他從來沒和愛娃做愛,愛娃對他而言只是一個木偶而已。

文格爾先生問馬爾科:你打了卡羅?為什麼?

馬爾科回答:我也不知道,這一段時間,我變了一個人。我愛卡羅,但我還是打了她。

在我看來,馬爾科之所以變了一個人,是因為他太多使用「為了浪潮」的藉口,而遠離了自己。其實,任何一個人隨意使用那些偉大的名義,都意味著會遠離自己。

宣佈結束浪潮運動前,文格爾先生還裝成元首的樣子,發表了一番激動人心的演講,使用了很多偉大的名義,譬如德國不能做全球化的輸家、我們打擊恐怖主義、恐怖活動的源頭是不公正、富人可恥等,這都是一些常見的偉大名義,也即藉口。

在生活中,更常使用的偉大名義也有很多。

例如「為了孩子」,大人吵架時,不去理會彼此的細膩感受,而宣稱「為了孩子」;

例如金錢,兩口子吵架可能會說,一切都是因為金錢;

例如才華,一個人會認為,我這麼有才華,別人不接納我,那一定是對方的問題;

……

如果想徹底遠離政治上和生活上的納粹主義,我們必須遠離這種粗糙的話語,而要回到每一起事件發生時的細膩感受。當這樣做時,我們就與自己內心取得了聯繫,這是我們立在這個世界上的根本。