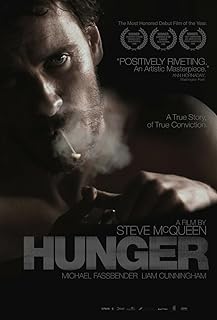

電影訊息

飢餓--Hunger

編劇: 史提夫․麥昆 Enda Walsh

演員: 麥克法斯賓達 Laine Megaw Brian Milligan Liam McMahon

饥饿/大绝食(港)/绝食

導演: 史提夫․麥昆編劇: 史提夫․麥昆 Enda Walsh

演員: 麥克法斯賓達 Laine Megaw Brian Milligan Liam McMahon

電影評論更多影評

2009-11-22 22:07:09

完成

詹姆斯•喬伊斯、薩繆爾•巴克利•貝克特、蕭伯納、威廉•巴特勒•葉慈、西默斯•希尼。以上五位都是愛爾蘭人,其中有四位曾獲得諾貝爾文學獎,隨便拎出一個都是世界文學史上的重鎮。愛爾蘭除盛產文豪外,也盛產鬥士。葉慈的那首傳唱世界的情詩《當你老了》就是獻給一位熱衷愛爾蘭民族主義運動的女性。而《飢餓》中絕食而死的博比•桑茲也是這些鬥士中的一員。

《血腥星期天》《邁可•柯林斯》(又譯傲氣蓋天)《風吹稻浪》等片也涉及北愛問題,不過表現的是街頭的鬥爭,而《飢餓》表現的是獄中的鬥爭,由拼刀槍到拼意志,提供了新的視角。該片不但題材另類,技術上也不乏實驗性的手法。整部影片,由躁動到平靜,由群像到個人,節奏跌宕,動靜得宜,這種張弛有度的敘事依賴於影片出色的攝影。《飢餓》的導演史蒂夫•麥奎因曾經在紐約大學讀書,呆了三個半月就主動退學了,據他自己說他離開的原因是:我對他們拍片的方式沒有任何期待,他們不讓我把攝影機丟到空中再接起來,因為這不合常規。長鏡頭和手持攝影,都是攝影的常規技術,不過麥奎因對這些常見手段進行了極端的運用,十分出格的打破了常規。在《飢餓》中,麥奎因通過密集的、超長的長鏡頭和歇斯底裡的手持攝影完成了他的技術冒險,玩攝影機玩出了一尊嘎納金攝影獎。

而《飢餓》的劇中人物也有屬於他們的「完成」,為宣示他們的政治立場並贏得作為人的尊嚴,博比•桑茲和他的獄友們先是發動「不沖洗」運動,繼而集體絕食,通過一死來完成他們的抗爭。對於絕食,很多人只會有這樣簡單的概念:一個人把自己餓死了,至於具體的情形則不甚了了。《飢餓》對博比•桑茲長達66天的絕食以科普式的忠實進行了呈現,在這漫長的感官煉獄中,絕食的人要經受肌肉萎縮、腸胃穿孔、吐酸水、嘔血、便血、生瘡致全身爛出白骨、聽覺衰退出現重聽、視覺受損出現的失焦虛焦等一系列生理折磨,導演以極度寫實的、代入感極強的鏡頭令人對絕食有了感性的、切身的認識,令觀眾在感同身受的同時對主角肅然起敬。

當然,《飢餓》不是科普教學片,它的意蘊遠不止於科學。導演在自然主義般的寫實中,為博比們的抗爭、受難賦予了一種神聖感。在「不沖洗」運動中,鏡頭對監獄牢房的牆壁上用糞便塗抹出的圓形圖案給了一個比較長的特寫,這個塗鴉猶如淵深的宇宙,其中有萬千星系旋轉,令人觀之眩暈,這個圖案使得逼仄牢房的空間得到無限放大,博比們的抗爭似乎和整個宇宙的運行都發生了聯繫,他們的自污帶有某種神聖意味,另外,這又和東方禪宗的「道在屎溺」暗通款曲。梅爾•吉布森的《耶穌受難記》訴諸非人的肉體虐待,令人不忍觀之,而《飢餓》裡的自我受難雖然平靜,但衝擊力並不亞於前者,並且博比的絕食也帶有殉道的意味。受難往往能使人具有神性,甘地因絕食而成為聖雄,耶穌因受難而成為神,而博比在獄中當選為國會議員成為了民族英雄。博比絕食中,一個反對派來看他,他掙扎站起又摔倒,後來被反對派橫抱出來,猶如從十字架下來的耶穌,這個場景對受難神聖感的展現更是明顯。博比絕食而死,是為了家國大義,在導演看來這不亞於宗教領袖完成了一次聖蹟。

《失樂園》里,久木和凜子並沒有走到山窮水盡的地步,但他們卻執意赴死,他們的純愛受到了世俗的打擾和褻瀆,他們以死來完成他們的愛,給愛一個悽美的句號,猶如櫻花在盛極之時凋零,他們不想看到紅塵翻騰後他們的愛千瘡百孔,只剩下一個無言的省略號。死於極樂的久木、凜子和死於極痛的博比•桑茲具有某種同質性,小時候淹死過受傷小駒子的博比對生命有自己的看法,他也在並不是非死不可的情形下選擇了死亡,為了終結無休止的虐待折磨、談判博弈,他和同伴們用自己的方式完成了他們的抗爭,給這場運動奏出最強音,迫使英國政府改變了監獄政策。不過英國人也頗有fair play精神,如果博比遇到的是希特勒、波爾布特政府,會被直接扔出去餵野狗或者強制餵食,而英國政府尊重博比的選擇,還派了醫生監護,讓博比完成了他的「完成」。《飢餓》的導演是英國人,投資方是英國公司,而主角則忠於歷史的用了愛爾蘭演員,這部看似給自己國家抹黑的電影,反而透露出英國人正視歷史的勇氣與度量,和絕食而死的鬥士們一樣,他們也有值得欽佩之處。

評論