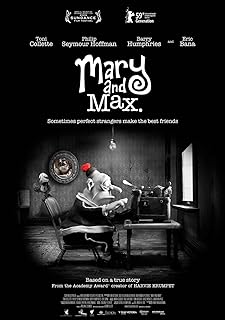

電影訊息

巧克力情緣--Mary and Max

編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

玛丽和马克思/巧克力情缘/玛丽和麦克斯

導演: 亞當艾利特編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

電影評論更多影評

2009-11-30 01:37:43

臉譜與心的距離

了解粘土動畫電影《瑪麗和馬克思》的幕後花絮,這一過程本身就是一種樂趣。歷經5年的構思、打基礎,57周集中拍攝時間,212個粘土人,花了9周時間設計出來的老式打字機,全劇組集體創造的808個Early Grey牌的泡茶袋等等。對於我這個門外漢,聽聽數據都有得驚嘆了,再觀精巧的電影成品,無限崇敬油然而生。

據說,製作這類定格動畫會消磨人的耐性。像擁有好口碑的《小雞快跑》,我喜歡的英國動畫系列劇《小羊西恩》,就連蒂姆創新出的新技術定格動畫《聖誕夜驚魂》、《殭屍新娘》,都在製作中,歷練了創作者的耐力,耗費了創作者的無限精力與時間。但好在他們的付出都得到了回報!

就時下傳統的粘土動畫而言,雖然經電腦技術的潤色,生動活潑了很多,但依然散發著它的獨特魅力。帶著回溯美好的懷舊情結,拉近了人與泥土的原始情感,營造了隔絕現實與喧囂的童真意境。或許成功的秘密就在此,黑白片的偶爾回歸,都能給人以措手不及的新鮮感。粘土動畫還未老去,如今雖由3D當道,但只要功夫硬,獨樹一幟,贏得一片天似乎也不是什麼怪事。

導演兼編劇亞當.艾略特說,影片中那個患有自閉症的馬克思,他的原型是與艾略特交往了20多年的筆友,雖經過了藝術加工,但人性的很多特質都源自生活。而亞當.艾略特也坦言,現實中的自己亦像片中的各種人物,身心都存在缺憾,比如他的手會經常不自覺地顫動。他本人討厭「殘廢」或「殘疾」這類詞。他說他的所有角色都是不完美的,他相信這個世界上沒有完人,只是有些人把「不足」因羞愧隱藏了起來,他希望用他的影片為那些不完美的人贏得掌聲與鼓勵。顯然,他的美好願望達到了。受媒體與觀眾一致好評的《瑪麗和馬克思》,不僅僅勝在艾略特相當自信的動畫本行上,更勝在隨處存現美妙與深意的故事情節上。

如果不用動畫的模式展現,很難想像這樣一個故事搬到傳統的人物影像世界裡,會有什麼樣的效果。8歲的澳洲「小鍾無艷」,44歲的紐約老處男,即使以筆友的身份鴻雁傳書,出於友情,出於互助。一旦處理不當,定會在質樸純情的主題背後引發倫理與人性道德的大討論。從這一點上看,亞當.艾略特選擇動畫,包容更多的文化與社會背景,這是一種遠見,同時也為自己樹立了一個大膽而又穩重的形象。

從小瑪麗的第一個問題「孩子從哪兒來」,到她結婚、離婚、生子,這是一個人成長曆程中的初級階段,也是確立各種「觀」的重要階段。我想這也是導演的感悟,想來八歲不只是年輪,這是重拾純真的地點。因為胎記,被同學戲弄。因為父母的不自律,孩子蒙受心靈的侮辱。因為渴望被世俗認可,無意中傷害身邊愛自己的好朋友。這種典型性成長故事不愁找不到共鳴的人,小瑪麗的孤獨不是地域性的,而是全球化的。

父母雙雙離去,丈夫撇下自己跑向農場裡的筆友,自己自殺未遂,不管經歷怎樣的變動,小瑪麗的人生是有價值的,至少她的人生路里一直有個充滿智慧的導師。雖然患有幻想症與焦慮症的馬克思在別人眼裡一無是處,甚至沒什麼存在的價值,但他的故事經亞當.艾略特這麼一傳播,我們所有人都知道了一件事,馬克思這樣的人是平凡人中可愛的智者。

說到馬克思,心口積蓄泉湧的感動。無論是他性格上的缺陷,生活上的孤獨,還是最後揭示的精神上的超脫,都似悲劇,又都似所有人共同的命運。馬克思在信里告訴瑪麗,他的臉上雖然沒有笑容,但他的心是微笑的。最後馬克思躺在椅子上離去的畫面,讓人雙眼中盈滿的淚溢出眼眶,我是被感動得一塌糊塗。從手中垂落的有關辨認表情的書《faces》,漂洋過海來的「tears for Max」淚水瓶,天花板上那一封封信箋,就像淚花裡的魚鱗片,熠熠閃爍。

鄭板橋題字,「難得糊塗!」知識是革命人生的武器,這個時代,的確沒有了糊塗人,反而是單純、有心理障礙的人才能把我們拽回到美好真誠的世界。這個時代,似乎也找不到真正快樂的人了。坐在沙發上,身旁躺著自己喜歡的寵物,看著喜歡的動畫片,嘴裡吃著最愛的加糖煉乳,小瑪麗認為最幸福的事,對於我們來說,那也是幸福的事兒。可這事兒發生在什麼時候?哪個年代?我們還能感受到那時的幸福了嗎!

評論