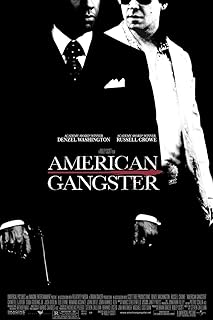

美国黑帮/犯罪帝国/美国土匪

![]() 7.8 / 454,226人

157分鐘 | USA:176分鐘 (Unrated Edition)

7.8 / 454,226人

157分鐘 | USA:176分鐘 (Unrated Edition)

編劇: 史蒂芬柴里安 Mark Jacobson

演員: 丹佐華盛頓 羅素克洛 小古巴古汀 喬許布洛林

2009-12-12 09:19:46

《美國黑幫》:亮點與缺失並存

************這篇影評可能有雷************

(芷寧寫於2007年11月6日)

光看片名就能看出這是部有野心的影片,加之投資大手筆、主創隊伍強、取材真實事件、演員陣容豪華,故而在秋冬電影檔期里,顯得格外搶眼。

該片宣傳的一大噱頭便是兩位影帝丹澤爾·華盛頓和拉塞爾·克勞的同場飆戲,這兩位所飾演的角色如同他們的膚色一樣黑與白、匪與警。雖然事實上,這兩人真正同場競技的戲份到了影片即將結束的時候才上演,但之前的宣傳攻勢以及影片前部份的鋪墊和敘事已足以調高一些黑幫迷們的胃口。

在警局訊問室的這場戲裡,兩位影帝正面交鋒,將一杯咖啡推來推去以暗示各自此時的複雜內心,這場戲中也有一些複雜情緒的迸發和精彩對白的呈現,如,Frank(丹澤爾·華盛頓飾演)對幼年時槍殺他表兄的警察的憤恨,再如,兩人對同一事件的各自理解和看法,只可惜較之影片的篇幅,這場戲顯得長度稍欠,不足以產生火花四濺的效果,雖然也有碰撞和電光,但還是不夠的。而且這場對手戲被置於最後的這部份情節中,為了推動劇情的發展以達到最後的懲戒結果,人物的思維轉換和情緒過度都有部份的突兀倉促,彷彿只能淪為高潮部份的陪襯似的。

另一場比較有趣的過場對手戲是由丹澤爾·華盛頓和小古巴·戈丁來完成的,雖然只有不到3分鐘的時間,但卻將一個講求「產品」品質的強硬毒梟和作假的毒品分銷商之間的利益和性格衝突展現得淋漓盡致。

總的來說,許是架構和戲份的緣故,在這部影片中,丹澤爾·華盛頓要比拉塞爾·克勞有戲、出彩,這次丹澤爾沒有繼續他演警察的癖好,轉而塑造了一位上世紀70年代的紐約大毒梟Frank Lucas,而他的這次轉變非常有效且張力十足,他所呈現的毒梟有著豐富複雜的性格特徵和沉穩冷靜的做事風格,在丹澤爾過足表演癮的同時,也讓觀眾們看到他表演上的潛能。克勞飾演的警察雖然也精彩,理性執著,不為金錢所動,毫不妥協的堅持己見,在邋遢的外表下有一顆正義的心,但比之丹澤爾的表演,則顯得單薄遜色一些。

影片取材自真實事件,在塑造了兩個時代人物的同時,將上世紀60年代末、70年代初美國在越戰背景下,國內秩序混亂、毒品走私猖獗、警察官員索賄受賄貪污氾濫等真實社會現象客觀再現。在那個時代,紐約的緝毒警會把收繳的毒品稀釋加工後再賣給幫會,以謀取暴利,在幫派頭目眼中,「他們才是真正控製毒品交易的人」。在這樣的背景下,紐澤西的小警察Richie Roberts(拉塞爾·克勞飾演)就顯得卓爾不群,他曾將在疑犯汽車後備箱裡發現的近10萬美金上交,遭到同行的排擠是顯而易見的,搭檔死後,沒人願意和他一起工作,直到他被提升為特別緝毒組的檢察官,這個獨立的緝毒組負責追查1000鎊或40公斤以上毒品案,由總統直接撥款成立。

影片開始不久,鏡頭裡是1968年的感恩節,紐約Harlem區的老大Bumpy突然死去,幫會格局發生了變化,Bumpy的司機、耳濡目染的Frank迫於各種情勢,隻身前往東南亞,和在那裡的前妻表弟美國軍官Nate一起到某鴉片源產地,找到該地大頭領,以100公斤海洛因的訂單開始,建立了穩固的夥伴關係,也開始他大毒梟的生涯。

受Bumpy影響,Frank的人生理念之一是「誠實、守信、辛勤工作」,他的公司出產的名為「blue magic」的海洛因因其不摻假的純度、合理的價位很快佔領了紐約毒品市場。Frank還有一個理念就是家庭至上,他發跡後,做的第一件事就是買棟大房子,把留在家鄉的所有家人都接到紐約過富裕的生活,他也在自己經營的俱樂部里偶遇並俘獲了芳心,一位波多黎各選美冠軍。

這位美女顯然腦容量不太足,她給向來行事穩健低調的Frank買了皮草大衣,於是1971年3月8號,在麥迪遜廣場花園觀看拳王阿裡的比賽時,穿戴得猶如大浣熊、坐著最好位置的Frank引起了兩撥人的注意,一撥是毒品檢查組的Richie,另一撥則是特別行動組(其實就是一幫以明目張胆索賄見長的黑警們)。

1973年初,當Frank遭到法國幫的槍擊後,他再此親臨東南亞產地,訂了1000公斤海洛因,產地的將軍勸他激流勇退,但為時已晚,這1000公斤藏匿於美軍士兵遺體棺木中的毒品,終被Richie發現,於是兩人的對手戲上演了。

經過「較量」和協商後,兩人達成協議,在Frank的幫助下,Richie等人逐一掘出了警局內部的蛀蟲們,全紐約竟然有近3/4的警員涉嫌和毒品受賄有關。由於Frank的合作態度,他的刑期也由70年減至15年。片尾,時至1991年,頭髮已略顯斑白的Frank走出了監獄大門,身後有人道別:「再見,Frank!」Frank沒有回頭,略略舉起右臂,輕輕揮揮手……

影片對於Frank這個人物的塑造相對比較成功,從多角度刻畫了Frank的多重性格,他冷靜沉著也偶爾暴戾,每每出手槍擊某人時,都下手果斷;他看似溫和寬厚卻透著股子寒冷,當黑警前來索賄時,他回到家,將新婚妻子晾在一邊,一言不發地將招搖而惹禍的皮草衣帽丟進了壁爐里燒掉;他膽識過人又謹慎大氣,敢於在東南亞毒梟的地盤和人談條件,為了確保貨物的安全運輸,賄賂在越的美軍人士時,表兄說用五萬夠了,可他堅持付十萬。他重情義重家庭,每週都陪母親去教堂禮拜,每次都不忘給Bumpy的墓前獻鮮花,他給自己的兄弟們在紐約開營生,但他也使兄弟們也陷入毒品交易的泥沼,他可以為親人付出很多,但他也會因親戚的不謹慎而瞬間大發雷霆……

當Frank面對他的家人,特別是他母親時,觀眾甚至不確定自己是否願意讓他在之後的劇情中玩完。當他帶著母親走進專門為她準備的房間時,面對著被完全還原的定製梳妝檯(Frank5歲時,母親的梳妝檯被人抬走了,而他一直記得梳妝檯的模樣),母親激動萬分,當發現有人射殺他妻子時,他挺身護住了妻子……Frank對母親對妻子對家庭的這種情感,在利慾薰心的毒品交易中,顯得是那樣的特殊且刺目。當事態惡化、Frank被抓已如板上釘釘時,傷心的母親質問Frank都做了些什麼,有沒有考慮過以他為榜樣的兄弟侄子們,母親含淚給了Frank一耳光,終於說道:「有一天,我會離開你的。」Frank的表情有了片刻的凝固,又匆忙離開。

影片有一絲馬丁·斯科塞斯黑幫片的味道,又有些許科波拉《教父》的感覺,不過更多的是導演雷德利·斯科特賦予該片的東西。本片並不以劇情取勝(故事結局大家都知道),而是著重於主要人物的塑造,當然,人物塑造有成功之處,也有缺憾、不足和單薄的地方。可以說的是,這是部可以看的電影。

鏡頭中那個混亂躁動、紛雜無規則的紐約街區充滿了濃烈的時代感和地域特色,配以彼時的部份流行音樂作為配樂,在一些細節的部份配合的很巧妙,給人一種舊時代的不安與迷離感。

(http://nicolew.blog.hexun.com/14415217_d.html)