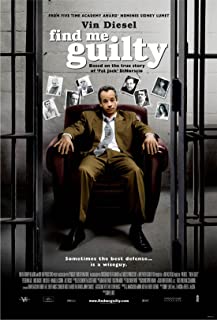

判我有罪/老大无罪/FindMeGuilty:TheJackieDeeStory

導演: 薛尼盧梅編劇: 薛尼盧梅 T.J. Mancini

演員: 馮迪索 Dennis Albanese Michalina Almindo James Biberi

2009-12-27 21:07:27

大師的黃昏——從《12怒漢》到《判我有罪》

************這篇影評可能有雷************

1957年,33歲的雪梨•呂美特(Sidney Lumet)拍出《12怒漢》,那是他的處女作,一部奇蹟般的電影。全片一個半小時一共出現了4個場景,法院門口、法庭、洗手間、陪審團審議室,而前三者加起來不過5分鐘的鏡頭,幾乎所有的戲都在審議室上演。沒有武打、沒有特技、沒有笑料,甚至沒有美女,有的只是12個男人在一間悶熱難耐的小房間裡的對話,但全片卻演繹扣人心弦、感人至深、發人深省。從那時起,呂美特作為一個大師立於世界導演之林。

2006年,82歲的雪梨•呂美特為我們帶來了《判我有罪》,還是法庭題材,大師彷彿是想以一種輪迴來畫一個句號。《判我有罪》很時髦地改編自真實事件,美國曆史上創記錄的一次庭審——跨 1987、1988兩個年度長達21個月、20名被告(來自紐澤西的一個犯罪集團)、20名辯護律師、8個陪審團交替上陣及史無前例的超長結案陳詞(其中一位辯護律師的結案陳詞居然宣讀了5天)……。被告知一Jackie是電影的中心,Jackie堅定地認為他所有的兄弟都愛著他,而他也毫無保留地報以自己的愛,寧可讓法庭『判我有罪』也不出賣兄弟。於是這個自稱「諧星」(gagster)而非「歹徒」(gangster)的義大利後裔不要律師而自己為自己辯護,他在法庭上大講黃色笑話、侮辱證人,嘲笑警察卻成功博得陪審團好感,使最終判決出人意料。影片中Jackie耐人尋味地講出最後一句台詞:「They Love Me!」, 一個義薄雲天的反英雄的形象,躍然於螢屏。

在兩部影片中,我們都能看到陪審團對於最後判決的決定性。所以想要進一步理解這兩部電影,對美國陪審團制的了解是必不可少的。

法治的正義在於通過程序的正義來保證實體的正義。陪審團制是如何做到程序正義的呢?先從陪審員的挑選開始說。陪審員的候選名單是法官的助手從當地18歲以上的公民中隨機生成的。為了選出12人的陪審團,一般的候選名單會達到100多人甚至兩三百人。這些人要首先接受法官的初選。初選時的問題一般是泛泛化的,比如「您是否能做到不偏不倚公正客觀? 」、「您是否曾是任何犯罪的受害者?」、「您或您的家人是否因為刑事犯罪而被捕過、指控過,或是定罪過?」,這些問題的目的是從最低限度上保證待選者的個人素質。經過初選之後再由雙方律師輪流向待選者提問,以讓雙方律師進一步了解陪審員待選者。最後才是篩選,雙方律師提出待選者當中哪些人不適合作為陪審員及其理由(比如對涉及案情的問題看法偏激、與控告或被告一方身份相近等),法官依此裁定待選者的去留。除了提出理由要求法官取捨外,雙方律師還擁有一定的名額可以無理由剔除一些待選者。這樣最後產生的陪審團即是真正來自民間的人民代表,又在制衡中代表著原被告雙方的利益。

審判期間(很多案子的審判時間往往超過一天),陪審員會被要求回家後「不得與任何人討論參加陪審的案件」、「不能閱讀關於本案的報紙」等等,視案情法官還可以將陪審團送到酒店居住以確保審判期間陪審員與外界的隔離。

美國的法庭審理實行交叉詢問制,即法官和陪審團都不能直接詢問案件的證人,只能由雙方當事人的律師詢問。陪審團是通過雙方律師對證人的詢問來了解案件事實的。與此同時,法官會幫助陪審員正確地認定事實。他會向陪審團指出哪些證據屬於違法證據,不具有證據效力,指示陪審團在認定事實不能採用該證據,如果陪審團採納了該證據,則該陪審團做出的裁決就是無效的。《判我有罪》的重頭戲就在於Jackie在交叉詢問時鬧劇般的表演,陪審員也是在這個過程中被他的真摯和義氣打動的。

雙方的證人都出庭作證後,法官就可以要求陪審團對案件進行討論並做出裁決。所有陪審員會進入審議室討論和投票。《12怒漢》所反映的正是這一激動人心的過程,期間陪審員之間的論辯之激烈不會亞於控辯雙方。一般的民事和刑事案件要求裁決的投票結果達到9票以上,而像《12怒漢》里指控謀殺成立的案件則要求全票通過。陪審團是如何認定事實以及如何形成裁決的過程都是絕對保密的,即使在案件判決生效後,陪審員將案件的討論過程透露出去也將受到法律的制裁。

以上所有嚴密的規定都是為了保證審判程序的公平正義,在這樣的程序里,控辯雙方得到了同等的權力。審判過程變得更像一種規則完善的競技體育,雙方鬥智鬥勇,使用一切規則允許的手段為自己的目的服務。而全程欣賞競技過程的陪審團則要成為最後的裁決者,也實際上成為了程序正義到達實體正義鏈條上的最後一環,12個普通人能否完成這樣任務?

《12怒漢》的回答是能,《判我有罪》的回答是否。49年後,大師給了我們完全不同的回答。也許是因為年邁了,大師不再像在《12怒漢》里那麼有力;也許是因為圓滑了,大師不再像在《12怒漢》里那麼積極地去評價美國的司法制度;也許因為洞察了,大師沒有再堅定地相信一種品質、維護一種制度,《判我有罪》裡的道德矛盾反而成為了不言自明的焦點。不管怎麼樣,在影片的內涵上,82歲的大師反思和留白要多於信仰和宣揚。雖然思想境界上進了一步(個人認為),但兩部影片單純從電影表現藝術上講,《判我有罪》遠沒有達到《12怒漢》的高度。相較於《12怒漢》的跌宕起伏,《判我有罪》全片節奏平緩、缺乏高潮、沒有轉折(根據事實改變,難免),尋找刺激性娛樂的人絕不會因為這個片子而興奮。難怪有影評者建議將本片改名為Find Me an Exit(原名Find Me Guilty)。

這也許正是黃昏的景緻,不再光輝不再明朗,而深意盡在遠方。

舉報