電影訊息

電影評論更多影評

2010-01-06 04:41:15

每個孩子心裡都有一個驅魔人

很小的時候,會做一些奇怪的夢。

起初是霧,後來是螞蟻一樣的碎塊,很密,場景是帶點兒死灰的橘色,有點像達利的畫。

身體虛弱時,夢到更深的顏色,彷彿墜入幽暗的谷底。某處牽引著你。有些東西是看不見的,但你知道,它在那裡。

四歲時學水彩,畫過汽車,天藍色。裡面有小司機,我畫了他的眼睛,但色塊太大,看上去像石頭。那時發著燒,在白熾燈下,我把它稱為「眼眶裡填入石頭的人」。這對一個孩子來說,是相當灰暗的聯想。我還在學齡前,沒有見過死亡,「堅持認為夜裡老鼠會運走所有亂放的玩具」,說話輕細,足夠安靜而單薄。

但就在那晚,我遇見了它。

和它一起出現的還有很多。十多年以後,我僅僅能說出火焰、荷花和幽藍的馬。我們擠在一隻厚重的殼裡,但不是在肉體深處。我們的視覺捕捉不到彼此,但我的確「見到」了它。在黑暗裡發生了什麼,我的記憶已經很難佐證,但有一種感覺是極深的。六歲時溺過水,覺得自己在上升,那種海德格爾所謂「向著死亡奔去」的心情和夢裡的驚人相似。

對我的父母來說,情況完全不同了。翌日,他們詳細的描述了我如何在冰冷的夜晚穿著單衣坐起,如何雙目圓睜,如何在房間裡踱來踱去,如何發出貓一樣的叫聲。

後來似乎醒了,夢和死緩慢游移開去,緊接著是更深的睡眠。直至今日,我仍無法確定自己是否游出了那晚的深潭。生活逐漸覆蓋了孩童式脆弱的神經系統,我們在一場沉重的酣睡里攀援、隱忍和縱慾。每個雨水清寒的深夜,我都能聽到當年陽台上的滴答聲,隔著簾幕,譬如死亡。

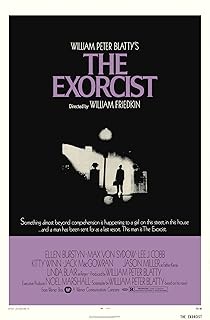

最近重溫美恐經典,一時性起看起了《驅魔人》。畢竟是老電影,光影難以提供「快適」的滿足。它用平淡的鏡頭講著故事,開頭偶爾閃現的「鬼影」,竟顯得有些笨拙。隨著劇情的切入,片子籠罩在一層灰冷的迷霧中:陰沉的大宅、老式的傢俱、空曠的教堂、幽居的「驅魔人」……付出相當代價的正義暫時戰勝了邪惡,百姓平安,英雄不朽,結局情理之中。

但它使我戰慄。

這甚至不是我和這部影片的首次接觸。踩飛車嚼春捲的小學時代,就曾和朋友看過碟。29的「低清」彩電、時常發出吱嘎聲的VCD,以及中途卡殼的帶子。印象不大清晰了,只覺得整個陷在潮濕和晦暗中,很切合當時微雨的天氣。

而今天,看到女孩隔絕了陽光的房間,我竟如步入了自己的夢魘。那是一個密封太久的地址,迷幻般的氣息卻分毫未減。我看見掉進水塘的自己,也看見了藍汽車和石頭,感到令人驚嘆的下沉。

回憶溯流,有兩個情景高燒不退。一是八九歲時,目睹一隻青蛙的慘狀:它的身體被鐵絲貫穿,因浸泡過久而鼓脹,像死亡的嘴唇。這次「邂逅」讓我大病一場。一則是在一本翻黃了的《人類未解之謎》上讀到「波熱代爾斯現象」,說的是外國的一家人,屋裡的餐具會自動掉落,書會消失,牆壁會發出怪音。此後的一個多月裡我被恐懼折磨,白天不住的「祈禱」。我知道它會來,一定會。

這些在如今看來,都染上了天真甚至強迫症的色彩。持續「唸咒」的行為,在大人們眼裡彷彿和女孩的種種異狀一樣荒誕不經。而在當時,我必定在祈願「驅魔人」的出現。六歲時在鋼絲床上琢磨「未來」這枚詞,我竟因擔憂而嚎啕大哭。它在那裡,床下或者壁櫥里。它來了,驅魔人也會來。

做小孩時,很多時候覺得自己在一條暗道里行走,情緒和反射一樣,無法控制,也無法顯現。我們會忽然「腦袋反轉九十度」而嚇至親一跳,也會在階梯上詭異爬行,像暗處的蜘蛛。我們居住在笨拙的軀殼裡,我們是無限世界之王。

驅魔人住在不遠處,但從不現身。他們頭戴黑色禮帽,提著皮箱,路過我們奇異的夢境。當「它們」漸漸逼近,驅魔人會取出聖水、橄欖和耶穌基督,治癒我們殘缺的信仰。他們悄無聲息的伸出手,把孩童們導向同樣悄無聲息的生火房間。對話是秘密的,用一種只有他們和它們才能接收的低頻語言,無法耳聞。他們帶來的氣息如此微妙,彷彿老宅裡的檀香。

唯有死亡能夠清除。

「魔鬼總是親近孩子。」不難發現,恐影里最靈異的元素往往來自小朋友,如《鬼驅人》《咒怨》《閃靈》等。現代易學裡說,尚未成熟並且純淨的兒童,是「直覺」的最好履行者與優質的「靈媒」。忝列「成年人」隊伍的我們,過多沉溺感官而失去了這些稟賦。我們已經不會再為童年時夢見的「它們」驚嚇,而真正懼怕的是偽裝、浮躁乃至薩特們口中的「他人」。驅魔人站在遙遠的橋上,守護著兩個世界隱秘的通道。我們已不再需要他們。

《驅魔人》湧動著詭譎的懷舊氣味,讓人不安,如同身臨濃密的灌木林。它點中了我的要穴,兩次觀影印象和四歲的夢魘在夜晚交織。這種震撼除了第一次觀看《閃靈》和《殺手里昂》時,極少有過,或許也很難再出現了。

那次惡夢後的第八年,我再次夢遊,情況較第一次更嚴重,據說還出了門。

在此之後,諸事正常。

我知道:「它」暫時離開了,或許永遠消失,或許明天返回。

評論