電影訊息

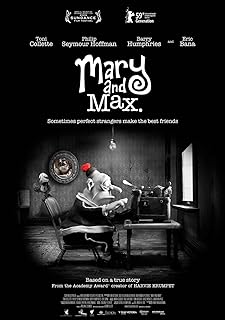

巧克力情緣--Mary and Max

編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

玛丽和马克思/巧克力情缘/玛丽和麦克斯

導演: 亞當艾利特編劇: 亞當艾利特

演員: 東妮克莉蒂 菲力普西蒙霍夫曼 艾瑞克巴納 Barry Humphries Bethany Whitmore

電影評論更多影評

2010-01-09 16:07:37

《瑪麗和馬克思》:粘土妙塑失意人生(轉)

這部黏土製作的動畫片被選為09年聖丹斯電影節的開幕片,該電影節董事傑弗里·傑爾莫對它如此讚譽:「不僅是聖丹斯,我想所有的人都會喜歡《瑪麗和馬克思》。」

凡是都有例外,其實,談不上喜歡與否,而是觀影過程相當的冷靜,不似有人提醒的那樣,會感動得一塌糊塗,要備紙巾。或許,和片中人生坎坷的灰色中年男馬克思類似,本人也在需要感動落淚的時候,流不出一滴淚來,而紐約的馬克思還有幸得到澳洲小筆友瑪麗郵寄來的瓶裝眼淚,本人就沒他那麼幸運了。

相較於感動,個人更欣賞導演亞當·艾略特用粘土動畫講述故事的方式,他付出5年的心血,使得這個忘年筆友之間越洋通信的故事,閃耀出非同尋常的味道,始終散發出人文關懷的氣息。正因為故事涵蓋了人生的晦澀陰鬱艱辛孤獨不幸無常和無奈,而且涵蓋得頗有章法,並將成長中和成年後遭遇的種種陰暗面和副作用都呈現得細膩生動,才能走進很多觀眾的心裡,直達其中最柔弱敏感的部份,形成一發不可收拾的共振。

片中那一封封來信,彷彿兩個孤獨靈魂的自我剖白,既梳理自我,也撫慰對方,在筆友的人生中看到自己的影子,猶如靈魂的鏡子,從而更清晰地認識自我。影片的色調偏暗,昏黃灰色的瑪麗和澳洲,黑暗陰沉的紐約鋼筋混凝土叢林,唯一的鮮亮色彩似乎是瑪麗寄給馬克思、被馬克思插在小帽上的紅花,彷彿揭示著溫暖的溝通傾訴是超脫孤獨人生的亮色。

亞當·艾略特不只是這部動畫的編劇導演,還是該片所有粘土形象的設計者,影片將人物和人生呈現的如此飽滿、如此貼近人心,也和大量匠心獨具的分鏡頭設計有關,特別在表述寫信的過程中,將相關內容畫面穿插其間,或悲傷或失意或自卑或迷茫或焦灼或悲憤甚至滑稽,所有這些串連起了馬克思的人生,也提點著小瑪麗的生活。如果你被這樣一部沒有依靠過多電腦技術,僅以黏土停格動畫精心描繪的他人人生感動,那麼就更要給艾略特掌聲。

人們都在尋找能夠慰藉自己孤獨心靈的途徑,而社交障礙的產生和童年陰影不無關係,在如今快節奏卻人情冷漠的社會模式里,能獨立處理自己孤獨的人並不多,於是,人們更容易罹患各種心理疾病,於是,關注心靈的書籍和電影更能博得好感。片中的馬克思患有亞斯伯格症候群,類似於自閉症,有社交障礙,事實上,不是馬克思病態,而是這個世界是病態的,馬克思嚴謹理性的邏輯思維和世俗不容,從而他這個有著童年陰影、集某方面的天才和某方面的小弱於一身的人,註定成了「怪人」。

片中引用老歌《Whatever will be, will be》做插曲,用以表現長大後瑪麗的失意——當我還是一個小女孩時,我問媽媽,將來會怎樣?我會漂亮嗎?我會富有嗎?媽媽說,將來該怎麼樣就會怎麼樣。我們並不能預知未來,該怎麼樣就會怎麼樣……人生還有一個命題,越早完成,就越可能遠離不幸,那就是儘早認識理想和現實的差距,承認自己的缺點和不足,喜歡自己的不完美,片中的瑪麗正以親歷及馬克思的書信人生來完成成長。

這部動畫裡的死亡很多,馬克思的媽在他6歲時開槍自殺,瑪麗的孤僻爹被海水捲走,她的酒鬼媽誤喝防腐劑死掉,包括馬克思養的金魚亨利,每一條都死得稀奇古怪,甚至瑪麗自己也幾乎「自掛東南枝」,學會面對死亡也是人類解決內心恐慌孤獨的方式。似乎通過這部影片,艾略特想要說的有很多。

馬克思和瑪麗都喜歡吃巧克力,大抵是因巧克力可以使人產生愉悅感,從而獲得補償和慰藉。當瑪麗終於來到紐約見馬克思時,馬克思卻在喝完甜蜜的煉乳後,平靜的死去,那本小時候因看不懂人們的面部表情而自做的記錄小冊子,放在他身前。此時影片響起了舒伯特的《Ave Maria》,在舒緩的旋律中,瑪麗看著她曾寄給馬克思的照片、物品,以及貼在牆上的她近二十幾年來的來信……含著淚的她心靈獲得了成長,而在成長的旅程中,遙遠的你是我最近的安慰。

P.S.沒有被感動,並不代表本人冷血,而是認為誰沒有陰鬱人生呢,有些坎兒得自己咬著牙吞著血扛過去,誰也替代不了,人生不是比賽誰比誰慘,是誰的人生就得誰受著,所以大多時候,人得具備自high精神,在生活的泥濘中匍匐的同時,還要不斷調試心態,否則,神也幫不了你。

PP.S.不過,影片的確給出了一些思考,例如人該如何自處,又該如何相處,如何脫離負面干擾。

PPP.S.世間無人不孤獨,請相信,你一定不是最孤獨的。

評論