電影訊息

電影評論更多影評

2010-01-10 17:11:03

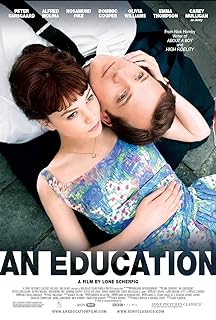

高中女生與成年男人的奇特歷險---電影《成長教育》

16歲的高中生珍妮住在倫敦郊區,她漂亮、聰明、學業優異,老師和父母都認定她會上牛津。珍妮的另外一個特質是早熟。見到同齡的那些毛頭小伙的時候,她自然流露出一種因為錯位而導致的冷淡。一個懂事特別早的女孩怎麼可能對懵懵懂懂的青澀男孩感興趣?白開水雖然清澈、健康,畢竟沒有任何味道。成年男人或許來路不明,肩上挑著各種歷史包袱,但如果他整天開一輛好車滿城亂轉,並且嫻熟地調遣著少男們無從掌握的種種討女孩歡心的必殺技,象30歲的大衛那樣,那麼珍妮的選擇其實已經註定,不需要太多思考,即使她是一個非常喜歡思考的小女孩。

珍妮和大衛是英國電影《成長教育》(An Education)中的男女女角,兩人在一場大雨中首次相遇。珍妮沒帶傘,她拖著大提琴在雨中跋涉。大衛開車路過,他並不直接邀請珍妮上車,只說為大提琴考慮,不能讓樂器淋雨。面對這種高水平選手,珍妮只能放鬆警惕,她無法不中招。還有一個細節可以看出大衛在人情世故上的嫻熟。第一次見到珍妮的媽媽瑪喬麗,大衛說自己不知道珍妮有個姐姐。這句看似不經意的話,足以讓瑪喬麗心曠神怡,從而對大衛介入女兒的生活大開綠燈。珍妮的父親傑克相對保守,一心指望著女兒上牛津,但他也不反對珍妮和大衛相處。大衛這樣的成功人士沒準可以給女兒提供一條捷徑,為什麼要橫加阻擾?

兩個監護人偶爾才半推半就,更多的時候是默許。就在這種無阻尼的環境中,大衛一步步讓小女孩脫離高中女生正常的生活軌道。由課餘時間參加音樂會開始,到週五缺課參加油畫拍賣,接著離開家跟大衛一起度週末,下一步乾脆去了巴黎。兩人跟熱戀中的情侶無異。珍妮夢想中的美好生活由文學、美食、音樂、繪畫、法國電影和旅遊構成,在極短的時間內,大衛讓她的人生願望一一得到滿足。

珍妮的另一項重大願望也得到了滿足。她希望堅守童貞,直到17歲為止。大衛起初不得不盡力克制,保持耐心。等截止期剛到,他就積極配合,讓珍妮的計划得以順利實現。在這個過程中,珍妮與牛津卻漸行漸遠,她的成績由特優跌落至谷底。對老師和校長「小心從事」的勸告,珍妮只願意當作耳旁風。她認為自己的老師也聰明、漂亮,受過良好教育,現在的生活卻未必特別讓人羨慕。珍妮說,如果畢業的那一刻死去,其實畢業以前做的事情才最重要。最後她選擇了退學。

這部電影根據英國記者琳恩·芭博(Lynn Barber)的回憶錄改編,電影敘事基本上從作者即女主角珍妮的角度展開。她沒有以那種上當受騙以後的犧牲者形象出現,既不為自己失去童貞而痛苦流涕,更不至於想到求助修補手術以重獲美好前程,像今天中國正流行的那樣。毫無疑問,珍妮品嚐到了人生的一枚苦果。經過這場異乎尋常的教育以後,她已經告別天真,但前途並未因此而晦暗。

珍妮也絕非那種憑著年輕漂亮存心從成年男人那裡謀生活的浪蕩女。她與大衛的相處,更像是一個勇敢的女孩經過的一系列入生探險。其中被誘惑的成份居多,可她一點也不缺少主動配合的熱情。不錯,對珍妮來說,彼此間的性吸引在兩人的關係中扮演著不可缺少的角色,但很難說比其他感官上的滿足更重要,比如美食、音樂和旅遊。她將青少年本性中的天真與驚人的早熟和諧地融匯在一起。在旅館的床上,大衛提出用香蕉開展生理衛生教育,珍妮斷然拒絕。她說不想將自己的第一次獻給水果,雙方應該像成年人那樣相處。

電影裡的所有主要角色都很棒,扮演珍妮的英國女演員凱麗·穆勒根(Carey Molligan)尤其突出,她成功地塑造出一個心智遠比同齡人成熟的年輕女孩形象。珍妮初入社交場合時的髮型和裝扮,隱約有幾分奧黛莉·赫本的風采,今年奧斯卡最佳女主角的提名應該少不了她。

《成長教育》的故事不可能發生在今天,它發生在1960年代初,那是一個高中女生可以和成年人約會的時代。珍妮的父母不可能不知道未成年的女兒和成年男人相處的風險,但他們採取的是縱容的態度。即使已經發現大衛的謊言以後,他們仍然無所作為。在他們心底里,女兒的前途最重要,他們願意冒險。還記得著名導演波蘭斯基性侵犯未成年人的故事嗎?1970年代初,波蘭斯基曾經利用拍攝時尚照片的機會,與一個年僅13歲的女孩薩曼莎·蓋默發生性關係。在整個事件中,薩曼莎的媽媽扮演著與珍妮的父母類似的機會主義者的角色。她也替女兒的前途著想,明知道拍攝可能涉及到暴露身體等敏感細節,仍然放手讓年幼的薩曼莎與名聲在外的波蘭斯基長時間單獨相處,終於釀成大禍。

同樣在那個年代,伍迪·艾倫拍過一部經典作品《曼哈頓》(Manhattan)。電影中,艾倫扮演42歲的電視製作人艾薩克,他跟一個未成年的姑娘特蕾西同居。特蕾西的扮演者是作家海明威的孫女瑪麗·海明威。跟《成長教育》中的珍妮一樣,她也屬於年幼卻早熟的類型。特蕾西曾經提醒艾薩克說:「前幾天我已經滿18歲了,你知道嗎?我已經合法,但我仍然是個孩子。」毫無疑問,艾薩克同樣涉及到對未成年人事實上的性侵犯,只不過那個時代的態度要寬鬆很多。《曼哈頓》電影中,艾薩克從未東窗事發,他和特蕾西不是罪犯和受害者的關係,他們之間發生的是浪漫故事。波蘭斯基當年的行為如果發生在今天,他受到的懲處將嚴厲很多。

英美兩國的道德風尚自70年代以後有了巨大變化,柴契爾夫人和隆納·雷根主政期間,保守思潮開始成為社會的主導,家庭觀念進一步強化,孩子一定要被看作孩子保護起來,再早熟也不例外。在美國,更有來自基督教福音教派迅猛發展帶來的巨大影響。所有這一切,已經基本上消除了《成長教育》和《曼哈頓》之類的故事繼續發生的可能性。從保護青少年權益的角度看,這應該說是一種進步。同時,珍妮這樣的角色自然成為螢幕上的瀕危物種,極為罕見而珍貴。今天的美國電影中,青少年題材很多都與性體驗相關,只不過以喧鬧、折騰、惡搞為主,決不可能有《成長教育》這樣的精緻、細膩、優美。

珍妮和大衛是英國電影《成長教育》(An Education)中的男女女角,兩人在一場大雨中首次相遇。珍妮沒帶傘,她拖著大提琴在雨中跋涉。大衛開車路過,他並不直接邀請珍妮上車,只說為大提琴考慮,不能讓樂器淋雨。面對這種高水平選手,珍妮只能放鬆警惕,她無法不中招。還有一個細節可以看出大衛在人情世故上的嫻熟。第一次見到珍妮的媽媽瑪喬麗,大衛說自己不知道珍妮有個姐姐。這句看似不經意的話,足以讓瑪喬麗心曠神怡,從而對大衛介入女兒的生活大開綠燈。珍妮的父親傑克相對保守,一心指望著女兒上牛津,但他也不反對珍妮和大衛相處。大衛這樣的成功人士沒準可以給女兒提供一條捷徑,為什麼要橫加阻擾?

兩個監護人偶爾才半推半就,更多的時候是默許。就在這種無阻尼的環境中,大衛一步步讓小女孩脫離高中女生正常的生活軌道。由課餘時間參加音樂會開始,到週五缺課參加油畫拍賣,接著離開家跟大衛一起度週末,下一步乾脆去了巴黎。兩人跟熱戀中的情侶無異。珍妮夢想中的美好生活由文學、美食、音樂、繪畫、法國電影和旅遊構成,在極短的時間內,大衛讓她的人生願望一一得到滿足。

珍妮的另一項重大願望也得到了滿足。她希望堅守童貞,直到17歲為止。大衛起初不得不盡力克制,保持耐心。等截止期剛到,他就積極配合,讓珍妮的計划得以順利實現。在這個過程中,珍妮與牛津卻漸行漸遠,她的成績由特優跌落至谷底。對老師和校長「小心從事」的勸告,珍妮只願意當作耳旁風。她認為自己的老師也聰明、漂亮,受過良好教育,現在的生活卻未必特別讓人羨慕。珍妮說,如果畢業的那一刻死去,其實畢業以前做的事情才最重要。最後她選擇了退學。

這部電影根據英國記者琳恩·芭博(Lynn Barber)的回憶錄改編,電影敘事基本上從作者即女主角珍妮的角度展開。她沒有以那種上當受騙以後的犧牲者形象出現,既不為自己失去童貞而痛苦流涕,更不至於想到求助修補手術以重獲美好前程,像今天中國正流行的那樣。毫無疑問,珍妮品嚐到了人生的一枚苦果。經過這場異乎尋常的教育以後,她已經告別天真,但前途並未因此而晦暗。

珍妮也絕非那種憑著年輕漂亮存心從成年男人那裡謀生活的浪蕩女。她與大衛的相處,更像是一個勇敢的女孩經過的一系列入生探險。其中被誘惑的成份居多,可她一點也不缺少主動配合的熱情。不錯,對珍妮來說,彼此間的性吸引在兩人的關係中扮演著不可缺少的角色,但很難說比其他感官上的滿足更重要,比如美食、音樂和旅遊。她將青少年本性中的天真與驚人的早熟和諧地融匯在一起。在旅館的床上,大衛提出用香蕉開展生理衛生教育,珍妮斷然拒絕。她說不想將自己的第一次獻給水果,雙方應該像成年人那樣相處。

電影裡的所有主要角色都很棒,扮演珍妮的英國女演員凱麗·穆勒根(Carey Molligan)尤其突出,她成功地塑造出一個心智遠比同齡人成熟的年輕女孩形象。珍妮初入社交場合時的髮型和裝扮,隱約有幾分奧黛莉·赫本的風采,今年奧斯卡最佳女主角的提名應該少不了她。

《成長教育》的故事不可能發生在今天,它發生在1960年代初,那是一個高中女生可以和成年人約會的時代。珍妮的父母不可能不知道未成年的女兒和成年男人相處的風險,但他們採取的是縱容的態度。即使已經發現大衛的謊言以後,他們仍然無所作為。在他們心底里,女兒的前途最重要,他們願意冒險。還記得著名導演波蘭斯基性侵犯未成年人的故事嗎?1970年代初,波蘭斯基曾經利用拍攝時尚照片的機會,與一個年僅13歲的女孩薩曼莎·蓋默發生性關係。在整個事件中,薩曼莎的媽媽扮演著與珍妮的父母類似的機會主義者的角色。她也替女兒的前途著想,明知道拍攝可能涉及到暴露身體等敏感細節,仍然放手讓年幼的薩曼莎與名聲在外的波蘭斯基長時間單獨相處,終於釀成大禍。

同樣在那個年代,伍迪·艾倫拍過一部經典作品《曼哈頓》(Manhattan)。電影中,艾倫扮演42歲的電視製作人艾薩克,他跟一個未成年的姑娘特蕾西同居。特蕾西的扮演者是作家海明威的孫女瑪麗·海明威。跟《成長教育》中的珍妮一樣,她也屬於年幼卻早熟的類型。特蕾西曾經提醒艾薩克說:「前幾天我已經滿18歲了,你知道嗎?我已經合法,但我仍然是個孩子。」毫無疑問,艾薩克同樣涉及到對未成年人事實上的性侵犯,只不過那個時代的態度要寬鬆很多。《曼哈頓》電影中,艾薩克從未東窗事發,他和特蕾西不是罪犯和受害者的關係,他們之間發生的是浪漫故事。波蘭斯基當年的行為如果發生在今天,他受到的懲處將嚴厲很多。

英美兩國的道德風尚自70年代以後有了巨大變化,柴契爾夫人和隆納·雷根主政期間,保守思潮開始成為社會的主導,家庭觀念進一步強化,孩子一定要被看作孩子保護起來,再早熟也不例外。在美國,更有來自基督教福音教派迅猛發展帶來的巨大影響。所有這一切,已經基本上消除了《成長教育》和《曼哈頓》之類的故事繼續發生的可能性。從保護青少年權益的角度看,這應該說是一種進步。同時,珍妮這樣的角色自然成為螢幕上的瀕危物種,極為罕見而珍貴。今天的美國電影中,青少年題材很多都與性體驗相關,只不過以喧鬧、折騰、惡搞為主,決不可能有《成長教育》這樣的精緻、細膩、優美。

評論