電影訊息

電影評論更多影評

2010-01-26 07:25:13

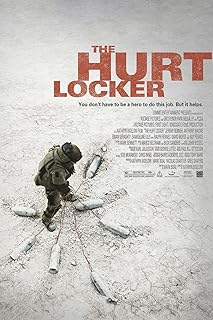

看完The Hurt Locker所想

看完The Hurt Locker,受到極大震撼,感覺和Ebert及Scott相同,認為這部片子絕對屬於今年最強悍的action電影(Scott甚至說,如果片子不佳,你可以去炸了他的車,哈哈哈)。雖然有些性別歧視,但我還是要說,很難想像一個女導演能夠把戰爭和男性戰士理解的如此透徹。但轉頭看豆瓣,分數似乎不高,只有7.5,遠低於Avatar的9.2,甚至也不及Up in the Air的8.0,這不禁讓我覺得,一個藝術作品,context真是太重要了。

其實單就電影而言,context最重要的恐怕要數喜劇片。喜劇片來源於生活,如果對context一無所知,就完全無法體會有什麼可笑的地方。喜劇還有很大一部份,來自於語言的魅力,因此真正生活化的語言的美感也是無法從另一種語言體現的。所以,要說美國和中國評論差距最大的,可能要數Apatow了。此君在美國票房大火後儼然一派宗師,樹立了自己獨特的喜劇風格。難得之處是在大俗之外更得大雅,其電影的社會影響性和保守主義的傾向甚至被《紐約時報》諸君拿來說事。但觀其在豆瓣評分,導演作品竟無一部能夠達到7分。雖然豆瓣不能代表中國整體審美標準,但如果不被年輕、時尚、文藝的豆瓣所接受(即Apatow在美國最忠實的粉絲),那麼大眾恐怕對其更為不齒了。

Up in the Air雖然同為喜劇,但在這方面吃虧程度就不如Apatow。酷酷的老帥哥和現代資本主義社會所帶來的不穩定性在全球化的今天能夠被任何一個地方的人所接受,雖然他們不一定能夠和美國人一樣對影片中Farmiga角色的女權主義傾向或大蕭條失業和裁員的心理同樣感同身受。雖然會略有減分,但即使不是美國人也能欣賞到此片魅力的十之八九,因此還不算特別倒霉。

戰爭片一般來說和Up in the Air是一個狀況。即使我們不了解越戰對美國人的心理和社會所造成的影響,我們依然能夠體會The Deer Hunter之類片子的美學。但The Hurt Locker在這方面受到的影響顯然要比過去戰爭片的影響要大。對於美國年輕一代來說,越戰也不過是一個故事;雖然對其了解以及戰爭對他們生活的影響要高於中國人,但畢竟不曾經歷,因此在觀賞老片時,主要部份只是審美,context只不過是耳熟而已。

但The Hurt Locker是一部應景之作,講述的是一個依然在進行的戰爭,因此很多地方context是非常重要的。舉一個簡單的例子,美國人雖然支持和反對此戰者差不多各半,但在一點上相同(這和越戰形成了鮮明的對比),即雙方對軍人的支持、讚許和寬容。因此,影片不需要深入介紹角色進行Justify,一上來就可假設,每個觀片的美國人都會和影片中的軍人同仇敵愾。而且,至少不是與世隔絕,每個美國人都會每天被大量伊拉克的新聞(電視、雜誌、報紙、網路)輪番轟炸,因此大多數人對戰爭的環境和形態已經有所了解。這樣,導演可以直接利用和發掘這些已有的想法和感覺,不需花費時間鋪墊。從風評來分析,這個選擇是對的。而對於沒有相同context、也不是同一戰線的中國觀眾而言,此片不過是美國人自娛自樂、頂多勉強可以當做設置在戰爭中的一個合格的驚悚片來觀看,故無法體會美國人(即使是Scott這樣離著戰爭十萬八千裡的美國人)對影片深刻的體會(當然即使作為驚悚片來看,影片依然非常成功,這點我贊同兩位影評人和豆瓣)。

在另一方面,Avatar就要占很大的便宜。首先,Avatar的故事很老套,說的好些就是很經典,屬於莎翁般、放之四海而皆準的東西。其次,Avatar的最大魅力在於其視覺效果和跨時代的3D美學,這種spectacle是至少視覺無礙的人都能欣賞。從這一點上來說,Avatar與音樂劇有異曲同工之妙。音樂劇同樣是以spectacle為主,人物刻畫和故事起伏都不是重點。而spectacle很容易被異國觀眾欣賞,因為完全不需要context。這就是為什麼像Nine或Fame這樣在美國被臭罵的影片到了豆瓣能有8.0以上的高分(當然還有一個因素就是,只有喜歡音樂劇的人才會去看,所以自然分高,但此理同樣適用於The Hurt Locker這樣的小製作,所以忽略不計)。

看完這幾部片子(加上Inglorious Basterds和今天看的Where the Wild Things Are),我基本上看了除了Precious以外的所有知名美國影片。除非這部黑人影片blows me away,不然我覺得今年最佳美國片既是今天所看之The Hurt Locker。

評論