電影訊息

電影評論更多影評

2010-01-27 16:55:50

理是理解的理,解是理解的解

1、

還是先說點題外話。在我看來,有兩種人值得後世永久尊敬:寫出原創作品的人,與做出成為他人創作題材之事的人。

這樣就基本排除了做研究的,寫評論的,或者搞抄襲的。他們都是在別人作品的基礎上強行加入自己的觀點,是詮釋,也就是嫁接。很難反駁,他們沒有自己的思想,非但如此,他們的思想可能很高明,很富洞察力,就因為站得高,博得廣,但臥於他人門下,陰影無論何時都在所難免。

有人稱,真正高明的藝術形式只存在於自傳,它由於個體的差異與多樣性,相對也就永遠比別人原創。而反過來,寫自傳又是何等可笑:一來自己永遠不知道明天是什麼樣,二來明天知道了也該是別了東方,睡在西方的時候。

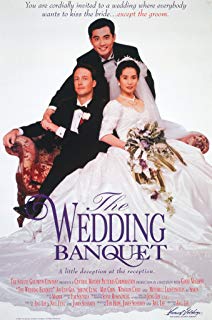

擴大而言,生活的二元對立處處存在。畢卡索說 ,既然生活本來混亂,幹嘛畫要畫得一本正經。你可以反駁,正因為生活雜亂,才在畫畫中繪製方正。我模仿一句,既然矛盾處處存在,我幹嘛咬緊一頭,死不鬆口。這麼說有點抽象,不妨放在李安的電影《喜宴》中來看。因為電影是晚上剛看的,乘著記得,隨手拿來主義。

2、

電影背景設在美國,男主人年少入了美籍,受美國文化」強姦「,敢於直面同性戀的慘澹人生,與男朋友小日子過得雖說不上紅火,起碼不至於熄火。公共場合,大大膽膽地調情,大白天下午光著腚子,嘿咻得大汗淋漓——這裡強姦插一句,同性戀的放蕩行為本沒招誰,沒惹誰,但依然招人不齒,大抵是因為批判者從來沒有設想過,假如自己也是同性戀,會何去何從——但是,好景不長,兒大當婚,台灣老家父親親,母娘親,等不急了,四處張羅,不惜血本給兒子在相親俱樂部守株待兔,不遠萬里買機票,讓不小心撞上樹幹的兔子赴美,讓兒子先過過目。不曾想,這隻兔子也是被父母牽線,只得(假裝)撞株,不撞?那在父母研究不是等著珠黃嗎?

年輕一代,見面直接開膛剖肚,兔子說,我已名兔有主,樹株說,那太好了,你不是我守的兔子,各自揉揉腦袋,一拍而散。接下來,父母大人之命不能違,無後不孝不能背,總得拿出個退敵之策吧,還是美國男朋友搜了搜腦袋,拿了個金點子,咱家裡不是早有現成的新娘嗎?就你房間那個上海偷渡客,文藝畫家薇薇,你用美國公民身份假意娶她,她得綠卡,只需逢場作戲,騙走你父母,接下來咱們無需」節「日,快樂就全是我們的啦,一箭數雕,說完被子蒙頭,今兒得意地笑。

接下來,可以想見,婚禮並不順利,假戲成了真,台灣男人不止洞了房,還撒了種,真夫妻關係出現裂痕,假丈夫心有愧疚,假老婆不無委屈,老父老母得知,不無失望,一切都與當初設想相差甚遠。

3、

好了,劇透到此結束。照上面描述,這樣一部電影並不稀奇,生活中為了騙騙高齡父母,假扮夫妻的多得是。最後牆面透風,紙不包火也多如牛毛。對於這種生活中處處可見的題材拿捏得不好,很容易淪為雞肋,而李安的創意主要有兩點,一是片子對中西文化衝突著筆很多,二是加入了頗為敏感的同性戀話題。其中婚禮習慣的比較可謂不惜膠片,西方結婚,只需登記,宣誓,公證,結束。中方要繁雜得多,不必列舉,各位已有體會,或者將會體會,一個都不會少。我個人有個小疑問,雙方爸媽出場,有必要嗎?假如身在紐約,居民來自世界各地,父母飛一趟又是鈔票,又是簽證,又是旅程,婚禮估計得提前一年準備。時間成本太高,受不了,簡約而不簡單,公證之後找個地方去共振,多安逸,這當然是我推崇的。但中國文化向來講究排場,面子,而婚禮上又多一樣,熱鬧。熱鬧,在中國文化中實則是個冷門,為什麼這麼說?一來,我們所謂的熱鬧側重人數多,場面大,而人多的時候個體是否玩得不亦樂乎,不得而知;第二、就算是假意的熱鬧,中國人也很少有機會享受,一年裡經歷這樣大規模人多勢眾的場面畢竟有限。

再插一嘴,我始終相信,最熱鬧的恰恰是在自我心中。換句話,也就是,人最逗樂的玩具要數自己的腦子。

因為熱鬧的缺失,婚禮難得,於是很自然,就是來點放肆的——勸酒,一杯不醉,三杯同睡;講葷段子,平時不說的,這下逮到機會了,在電腦里,書本上看來的,不露兩口,過期作廢;繩吊豬蹄,啃得朱唇;被中脫衣,圍觀的看著就全high了。皇上不急急死太監,一點不假,火急火燎的不是新婚夫婦,而是旁觀者,看著扔出的內衣內褲,精神與激素俱亢奮,之後滿載了幾噸重的笑容,得意而歸。這是什麼?電影中有人說,是五千年的性壓抑。

唯有平日壓抑——甭管是神經壓抑,精神壓抑,還是性壓抑——中國人嚴格遵守三從四德,君臣之禮,個體的特殊性相比整體的河蟹性連球都不算。偶爾出個大逆不道,我行我素的,卻極有可能為千夫所指。這裡自然牽涉寬容,自由,民主,等等,因為篇幅有限,我不再拉雜,展開。呵呵,我逃不出你的火眼,其實是這麼大的標題,我哪說得清楚。

4、

很好玩,兩難又姍姍而現了。

眾所周知,人是生而不能選擇出生地的,否則,我還想生在美國白宮,或者養在豬圈裡呢。生在哪裡,你自然而然地擁有當地文化,語言學大師,喬姆斯基有個著名論斷,叫Universal Grammar,大意是孩子出生在哪它就自然而然地能夠習得當地語言。文化同樣如此。在中國出生長大,你身上流淌的一定有部份中國傳統文化的血液,哪怕後期受到西方文化的薰陶,它與原先固有的合成,變異,但萬變不離其宗,文化的多樣性集與一身並非痴人說夢。

在米國,我是同性戀,也有公開做愛的自由,在中國,我就只能有地下做愛的自由。特別是集合了多種文化與一體的人,矛盾就會更多,一方面逃離,一方面迎合,腳踏兩條(以上)船,搞得不好裡外不是人。而對於迎合的,心裡可能會出現另一個反對的聲音,對於逃離的,外面偶爾也可能有一個拉你回頭的聲音。就電影來看,男人並不屑大辦酒席,但趨於孝道,還是想辦就辦吧;男人尊重性傾向,但還是在短期內裝作異性相吸。

文化沒有高低貴賤之分,而只有取向喜厭之分。很多年輕時不喜歡的,說不定多年後你會成為它的粉絲,這在一位美籍華裔作家譚恩美的《喜福會》中有深度描述,不贅述。更不乏很多你現在喜歡的,一覺醒來,像受了刺激,轉而成了它的對立者。

5、

電影結尾,老父老母放棄了自己的文化偏見:結婚就一定要在異性之間,婚姻就一定要豐收棗子。推己及人大多時候很不合理,除非自己有著強大的內心,足以容納各種各樣的可能性。另外從這部電影中也大抵可以看出,台灣父母好像比大陸父母開明許多,起碼他們更懂因為理解而生愛意,而不是因為愛意才生理解,你看結尾老父那一舉手,是讓翅膀硬了的兒子自由飛翔,更是對兒子選擇自由飛到哪去的尊敬。當然,這一切拉雜胡侃,也是我嫁接,夜間無聊,碼字博笑而已。

附首小詩:

無題

作者:伊萬日丹諾夫

小鳥死去的時候

疲倦的子彈也在它身上哭嚎

這子彈全部的期望

也只是飛翔,正如那小鳥

評論